Parole chiave: Terzietà; Area transizionale; Intersoggettività analitica; Gioco; Esperienza creativa condivisa;

Paola Catarci

AWAI (IN BETWEEN)

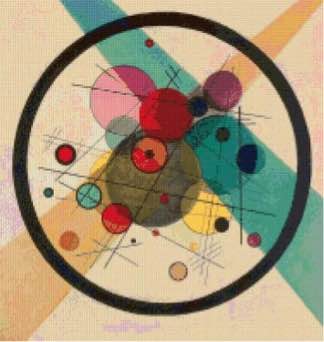

“Awai” (in between) si riferisce all’indefinito ma innegabile flusso che esiste tra le cose, le persone, il passato ed il futuro, le città e la natura- tra tutte le cose che sono diverse.

È in questa ambiguità, dove le cose si sovrappongono, mescolano e, talvolta passano l’una accanto all’altra, che possono nascere nuove scoperte e creazioni. (Sou Fujimoto, Tokyo 2025)

Sou Fujimoto è l’architetto giapponese che ha progettato il cerchio in legno dell’expo 2025 di Osaka, grande, stupefacente, geniale struttura che circondava il terreno dell’esposizione.

Visitando la mostra che ne espone la visione, leggendo le note del suo libro che accompagnava le opere, sono rimasta colpita da quanto, pur in una prospettiva e con strumenti diversi, i suoi discorsi sull’ AWAI, potessero facilmente sovrapporsi e, in un certo modo anche spiegare, il nucleo del lavoro che vorrei proporre qui e che attiene alla lettura sorprendente, nuova, che apre nuovi scenari, proposta da Ogden dei lavori di Winnicott.

Per necessità espositiva mi limiterò al tema della terzietà, monumentale scoperta, intuizione psicoanalitica, fondante il concetto dell’edipo freudiano, a cui il genio di Winnicott ha aperto nuove prospettive con la scoperta della dimensione transizionale, la potenzialità dello spazio dell’illusione.

“Utilizzando concetti come l’oggetto ed i fenomeni transizionali, lo spazio intermedio o la terza area. Winnicott ha formulato una nuova concezione della realtà. L’idea di uno spazio intermedio, uno in mezzo a due, ha permesso alla psicoanalisi di lavorare su tre piani di esperienza, invece che su una dialettica a due poli (realtà esterna e realtà psichica), aprendo alla dimensione dell’illusione, della creatività e dell’esperienza culturale.

Tenendo presenti le dimensioni positive dell’illusione e la necessità di riconoscere il ruolo della creatività nei processi costitutivi soggettivi, Winnicott opta per valutare e costruire concettualmente uno spazio intermedio, che è uno spazio di illusione. Questo spazio, che in origine è lo spazio per il gioco infantile dove è un piacere nascondersi ed essere trovati, è anche il luogo della creatività ed il luogo futuro dell’esperienza culturale. Non c’è dubbio che questa sia una delle figure più potenti del terzo nella psicoanalisi”. [1]

Ogden fa della lettura di Winnicott un atto di creazione condivisa, un incontro psichico, un evento relazionale. Non si limita a ripercorrerne le liee di sviluppo del pensiero, piuttosto utilizza a sua volta le scoperte winnicottiane per proporci la sua peculiare, idiosincratica, affascinante modalità di concepire la seduta analitica, il lavoro col paziente, l’emergere di pensieri in divenire.

Ecco l’apertura del lavoro sul terzo analitico del 1994:

“Nella mia concezione dell’intersoggettività analitica è di centrale importanza la sua natura dialettica. Questo modo di vedere rappresenta un’elaborazione ed un’estensione del concetto di Winnicott secondo il quale “non esiste quello che chiamiamo neonato (senza le cure materne) (Winnicott 1960). Credo che, in un contesto analitico, non esista un analizzando al di fuori della relazione con l’analista, e viceversa. Credo che l’affermazione di Winnicott sia intenzionalmente incompleta …… Da un’altra prospettiva ( dal punto di vista dell’altro polo del paradosso) è ovvio che un bambino ed una madre costituiscano entità fisiche separate. L’unità madre-bambino coesiste in una tensione dinamica con la madre ed il bambino nella loro separatezza. “[2]

Ogden prosegue utilizzando l’analogia con la situazione analitica, scrive di analista ed analizzando come individui separati, pure in tensione dialettica interdipendenti, al lavoro in una esperienza di embricazione tra soggettività individuale ed intersoggettività.

L’ accurata lettura dei lavori di Winnicott consente ad Ogden di farne emergere la qualità germinativa, di mostrarci la sua capacità (di Winnicott, ma forse anche di Ogden!), nello scrivere, di inventare una lingua che faccia parlare l’inconscio.

“È l’emergere del concetto di terzietà per Ogden: ogni lettura autentica, come ogni seduta analitica, genera un terzo soggetto, una presenza intersoggettiva che non coincide con nessuno dei due partecipanti ma che nasce dalla tensione fra le loro differenze. La lettura, dunque, non è solo ricezione, ma nascita condivisa. Un atto generativo in cui l’analista -lettore, come il bambino con la madre, può cominciare a vivere un’esperienza trasformativa. La lettura, per Ogden, è in definitiva un gioco condiviso: non un passaggio di significati già formati, ma il luogo in cui i significati possono cominciare a formarsi. Come nello spazio potenziale winnicottiano, anche nella lettura co-creativa le cose non sono ancora tutte né del lettore né dell’autore. Si tratta piuttosto di un gesto reciproco che genera realtà. Un gesto che implica il corpo, la memoria, il sogno”.[3]

Appare allora con più evidenza il capovolgimento di paradigma operato da Winnicott: il gioco non è tanto un tramite per la rappresentazione inconscia (vedi la teorizzazione kleiniana) ma un veicolo per diversi riferimenti di senso. Il gioco si costituisce per W. come una categoria del possibile che colloca analista e bambino nel momento in cui le cose cominciano a costituirsi. Il gioco riesce a trasporre la coppia analitica nel momento generativo di una rappresentazione. Ognuno dei soggetti dell’analisi, inizialmente compiendo delle azioni, intrattiene un dialogo con ciò che lo riguarda fino a quando queste divengono significative, non per il fatto di ricevere un senso da un’attribuzione esterna, ma dalla stessa interazione conscia ed inconscia che le genera.

Siamo nell’ambito di una prospettiva di campo bi-personale, i cui significati sono attivamente co-costruiti dalla coppia analitica bambino e curante.

Questo è il villaggio che, seduta dopo seduta, incontro dopo incontro, Martina costruiva appena entrava nella stanza, chiedendomi di costruire a mia volta il mio territorio/villaggio.

Soltanto una volta pronti i due – sufficientemente separati – ambiti, (che andavano preparati rigorosamente ognuna per sé), eravamo pronte per il gioco condiviso: scorribande delle due combriccole di bambini, che si univano in attività avventurose e pericolose nel territorio selvaggio che circondava le loro case.

L’aspetto peculiare era il risultato di queste “imprese”.

Inesorabilmente incontravamo la tigre ed i suoi compari (un rinoceronte ed un leone) che attentavano alla nostra vita di bambini/esploratori. Ma chi veniva a salvarci? Non certo i genitori, assorbiti dal “lavoro nei campi” (così diceva Martina, 4 anni, ma già una grande proprietà di linguaggio), no, era un altro animale, selvaggio quanto la tigre, ma benevolo verso il mondo degli umani. Martina, imperiosamente, mi chiedeva di farlo agire, di farlo scontrare con la tigre, intimandole aggressivamente di farsi da parte.

Quando, riconfortati, rientravamo ai rispettivi villaggi, ecco come li trovavamo:

mescolati, embricati, case dell’uno avvicinate a case degli altri. Martina: “E’ più bello se vivono tutti assieme, non serve che stanno ognuno per sé”.

Al di là della immediata, facile traduzione simbolica dei contenuti che ho proposto, quello che mi preme sottolineare è il valore del gioco condiviso che permette alla bambina di poter esprimere una gamma di emozioni/pensieri, dal desiderio/bisogno di intimità e vicinanza, trasformazione della rigida necessità della separatezza che apre invece la seduta, ai temi aggressivi-distruttivi degli incontri con gli animali selvaggi.

Figlia di genitori separati, contesa da entrambi, Martina sembra rifiutare il sostegno genitoriale. Prende le distanze, rappresenta il suo/nostro sforzo di incontrare la tigre e poterla distruggere grazie all’aiuto di una istanza terza. La seduta, il gioco condiviso con me sono investiti come un contenitore, con la possibilità della simbolizzazione, di rilanci creativi dei temi aggressivi e annichilenti: in questo spazio terzo i pensieri-ruggiti possono essere affrontati. La tigre è sconfitta, ma i pensieri selvaggi non hanno ancora detto la loro ultima parola; dovremo lavorare ancora perché davvero la distruzione/ricostruzione creativa del villaggio sia un elemento consolidato del suo mondo interno.

In un lavoro del 1992, Ogden analizza i quattro paradigmi che maggiormente connotano il pensiero di Winnicott. La dialettica della distruzione creativa dell’oggetto è il quarto assioma che Ogden analizza, è il tema della distruzione creativa della madre nel processo di sviluppo: la capacità del bambino di “usare” la madre come un oggetto esterno e di provare preoccupazione per lei come soggetto. Come sappiamo dalla appassionata descrizione che ce ne dà Winnicott, il processo di riconoscimento della madre come persona per la quale il bambino prova preoccupazione (e di una persona che egli può “usare” a causa del riconoscimento delle sue basi solide nel mondo fuori di lui) comporta la distruzione della madre da parte del bambino mentre la madre sopravvive. Nella lettura che ne fa Ogden, acquista un peso specifico l’esperienza che fa il bambino di una madre come soggetto, una persona altra da lui, nel mentre distrugge un aspetto di se stesso (la sua stessa onnipotenza nel momento in cui viene proiettata nell’oggetto interno madre onnipotente).

Con le parole di Ogden:” Finché il bambino si tiene fermo nella sua onnipotenza difensiva nella forma della sua relazione con l’oggetto interno onnipotente materno, la madre, sia come soggetto che come oggetto esterno, viene eclissata dalle proiezioni del suo sé onnipotente e dei suoi oggetti interni. Distruggendo continuamente (nella fantasia) l’oggetto interno madre, il bambino diventa capace di scoprire l’oggetto esterno madre (sia come oggetto che come soggetto) se la madre è capace di sopravvivere alla sua distruzione fantasticata (e al trattamento spietato che le viene offerto) rimanendo sempre presente emozionalmente”.[4]

E’ l’uso creativo della dialettica che consente ad Ogden – e dunque anche a noi suoi lettori – la capacità di trasformare, arricchire gli assiomi di Winnicott, delineandone gli sviluppi più imprevedibili ed efficaci.

Potremmo concludere che la scrittura, in entrambi gli autori, consente un affiorare di elementi inconsci: questa collocazione intrinsecamente sempre al limite, soggettiva, ma protesa verso un destinatario, sul filo tra pura espressività e comunicazione richiama il territorio proprio dello spazio transizionale, la terza area di cui discutevo all’inizio di queste note, ponte tra spazio interno e spazio esterno, dimensione del gioco, dell’esperienza culturale e creativa.

Bibliografia

Boncristiani C. (2025)“Leggere come atto terzo: Ogden lettore di Winnicott” Sito web del CPdR

Calvosa, F. (2025)“Coast to coast: e ritorno. Da Winnicott a Ogden e di ritorno a Green” presentato al CPdR 4 giugno 2025

Fujimoto S. (2025) Exibition Catalogue. The architecture of Sou Fujimoto: primordial future forest Edited by Mori Art Museum

Ogden T.H. (1992)“The dialectically constituted/decentred subject of psychoanalysis. II the contributions of Klein and Winnicott, in The intern. Journal of Psych.73,613-626.

Ogden T.H.(1994) “The analytic third: working with Intersubjective Clinical Facts, in Int. Journal of Psychoanalysis (75) 3-19-

Winnicott. D.W. (1969) “The use of an object” in Intern. Journal of Psych, 50: 711-716.

Note

[1] Fausta Calvosa, “Coast to coast: e ritorno. Da Winnicott a Ogden e di ritorno a Green” presentato al CPdR ,4 giugno 2025.

[2] Ogden (1994) “The analytic third: working with Intersubjective Clinical Facts, in Int. Journal of Psychoanalysis (75) 3-19.

[3] C. Boncristiani “Leggere come atto terzo: Ogden lettore di Winnicott sito web del CPdR.

[4] Ogden T.H. “The dialectically constituted/decentred subject of psychoanalysis. II the contributions of Klein and Winnicott, in The intern. Journal of Psych.1992,73,613-626.