Sul traumatismo sociale. Intervista a Silvia Amati Sas, Yolanda Gampel e Carole Beebe Tarantelli è pubblicato sul numero 1-2025/61 p. 103-114 della rivista Interazioni . Riproduzione su concessione di FrancoAngeli

Parole chiave: traumatismo sociale; trasmissione radioattiva; unheimlich; “oggetto da salvare”; diritto di esistere; sopravvivenza collettiva

Pensare in tempo di guerra:

Silvia Amati Sas, Yolanda Gampel e Carole Beebe Tarantelli si interrogano sugli effetti del traumatismo sociale.

A cura di Cristiana Balzano

Nella tragica ricorrenza del 7 Ottobre, SPIWEB dedica uno spazio al pensiero di tre psicoanaliste – Yolanda Gampel, Silvia Amati Sas e Carole Beebe Tarantelli – impegnate da tempo nella ricerca teorico-clinica sugli effetti dei grandi traumi collettivi, come le ferite transgenerazionali prodotte dalla Shoah, dalla violenza dei regimi totalitari, fino alle guerre e ai genocidi della nostra epoca. I loro importanti contributi sono stati raccolti in forma di intervista-dibattito da Donatella Lisciotto e Francesca Enuncio, che ne hanno curato la pubblicazione per un numero della rivista Interazioni dedicato a “Trauma, famiglia e società”. In questa giornata particolare, SPIWEB rilancia le voci di queste tre psicoanaliste che approfondiscono in modo lucido e profondo il tema della interconnessione tra individuo e gruppo nelle condizioni estreme di disumanizzazione che ci coinvolgono tutti per l’effetto radioattivo (Gampel, 2005) della violenza sociale e politica che pervade lo spazio transoggettivo.

Introduzione

a cura di Donatella Lisciotto e Francesca Enuncio[1]

Nella nostra contemporaneità la violenza ha raggiunto cifre inaudite che lasciano attoniti e senza spiegazione. Le condizioni traumatiche che attraversano, a più livelli e con svariate configurazioni, il nostro tempo stanno provocando – oltre che sintomatologie più o meno conclamate – condizioni diffuse di infelicità, incertezza, disorientamento anche in chi non ne è direttamente coinvolto dal momento che tutti siamo esposti ad una “trasmissione radiottiva” traumatica (Gampel) Di questa deriva dovremmo occuparci aprendo spazi di pensiero e confronti multidisciplinari, approfondendone i possibili motivi e ponendoci in una posizione di curiosità scientifica, di studio, di ricerca, lontani da posizioni integraliste, politiche o opinionistiche. Con questo obiettivo ci siamo rivolte a tre psicoanaliste che hanno dedicato da sempre la loro ricerca agli effetti del traumatismo sociale. Silvia Amati Sas, Yolanda Gampel, Carole Beebe Tarantelli, si sono occupate delle vittime dei regimi totalitari, delle sopraffazioni indotte dalle guerre, dei genocidi e dei danni psicologici che questi hanno provocato. Danni tramandati anche nelle successive generazioni. Il loro studio è un approfondimento coraggioso che và in fondo alle aree più oscure e complesse dell’individuo. Ascoltare le loro disamine è per tutti un arricchimento – se pur doloroso ma che paradossalmente risulta poetico – che ci completa e nonostante tutto incoraggia a sperare e avere fiducia nelle risorse psichiche dell’individuo. Il loro pensiero – testimonianza vivida della condizione in cui versa l’individuo della contemporaneità – e, insieme, un messaggio di speranza per continuare ad avere fiducia nei possibili cambiamenti, anche nelle condizioni più drammatiche. Come leggerete, la cifra della loro scrittura è di grande pregio dal momento che si contraddistingue dall’essere tutt’altro che illusoria o di mero incoraggiamento e porta a riflettere sulle risorse interne dell’individuo per andare oltre la catastrofe.

Il problema del nostro tempo: pensare in tempi di catastrofe

7 ottobre 2023, Israele-Gaza e le sue conseguenze

di Yolanda Gampel* e Silvia Amati Sas**

La questione decisiva per il destino della specie umana

mi sembra essere se, e in quale misura,

il suo sviluppo culturale riuscirà a dominare il disturbo portato nella vita

dall’impulso umano all’aggressione e all’auto-annullamento

Freud, 1929.

Siamo in un mondo minacciato da una corsa a tutti i tipi di armamenti spaventosi e alla preparazione di una terza guerra mondiale che lascia in secondo piano la realtà di una catastrofe ambientale già in atto; siamo anche alle prese con la pericolosità dell’intelligenza artificiale che, nel contesto morale cinico e distruttivo che prevale nel mondo, diventa un pericolo di trasformazione negativa per la vita psichica umana. Dobbiamo chiederci qual è il senso che assume il nostro mestiere in questa condizione complessa, tenendo conto che il pensiero psicoanalitico è un fondamentale contenitore di una morale del non abuso, di un’etica del rispetto di ogni soggetto umano e necessariamente anche del suo habitat naturale e culturale con tutte le sue diversità.

Dal 7 ottobre, Yolanda Gampel a Tel Aviv e Silvia Amati Sas a Trieste, si sono sentite molto spesso e hanno condiviso la certezza di un disastro e l’“ogni giorno peggio” di Yolanda.

In questo dialogo telefonico è apparso molto chiaro il fatto che la popolazione israeliana, ossia la gente, profondamente ferita e moralmente distrutta dai fatti del 7 ottobre, ha reagito con una risposta di solidarietà spontanea, comune e condivisa, dando contenimento e holding alle vittime dirette, sostenendole sia dal punto di vista materiale e concreto, che dando loro sostegno psichico e morale. Una solidarietà espressa attraverso la partecipazione attiva di soggetti di tutte le età, che ha dato inquadramento e ha rinforzato la continuità comunitaria e il senso di appartenenza di tutti, aiutanti e aiutati. Prendiamo, ad esempio, ciò che è accaduto a Yolanda che, dice, era preoccupata perché non le era possibile andare ad aiutare al sud, come stavano facendo tanti colleghi. Il giorno dopo la tragedia, era in seduta nel suo studio. Una collega la chiamò e le disse: “Yolanda, lascia perdere tutto e ascoltami. Sono in una casa, a Kfar Gaza, da dove hanno portato via i morti, i bruciati, i feriti, insomma, qui sono morti diversi membri della famiglia e c’è una bambina di cinque mesi che piange senza sosta, che fa impazzire tutta la casa perché tutti sono in lutto, immersi nel dolore e non si riesce a calmarla”. Yolanda pensò in quel momento che la bambina piangesse per tutti e a gran voce. “Io ho fatto tutto quello che potevo, tutto quello che ho imparato” continuò la collega “poi ho chiesto il permesso alla mamma di chiamarti perché tu ci aiutassi”. Yolanda le disse di chiedere alla mamma se volesse parlare con lei in quel momento, mentre qualcuno si sarebbe occupato della bambina.

Alla mamma, al telefono, dopo le presentazioni (il suo nome, quello della bambina, ecc.) Yolanda disse (in ebraico non c’è il “lei”, ci si dà del “tu”): “Ora ti dirò cosa devi dire alla tua bambina, se sei d’accordo con il mio suggerimento: mia piccola, tu sei la bambina più brava che esista, mangi, dormi, sorridi, ma adesso, c’è una guerra, sai? Tu non sai cosa sia la parola guerra, lo scoprirai. E questa guerra impedisce a me di tenerti in braccio come facevo prima. Non sono la stessa mamma che avevi. Tu piangi e pensi che la cattiva sia tu e che sia colpa tua. No, non è colpa tua. La colpa è della guerra. Neanche io ho colpa se le mie braccia non sono le stesse. Ma sono qui per te”. Le suggerì poi di metterle una mano sul petto e l’altra sulla pancia. La mamma le disse tutto con la propria voce, con le proprie parole, quelle che a lei sembrarono adeguate. La bambina si addormentò.

Yolanda ringraziò la collega che l’aveva chiamata e le disse: “Non è vero che non possiamo fare niente. Si può sempre fare qualcosa, anche solo calmare una bambina perché non pianga tanto e una mamma perché non si senta tanto colpevole per non essere in grado di calmarla”. Poi riprese la seduta che aveva interrotto.

Questo articolo, scritto da Yolanda, tratta di “dolore sociale” o “dolore transoggettivo”, la sofferenza che ha origine nelle relazioni umane nel loro complesso contesto “comune e condiviso”.

Si tratta di trovare la parola, il significante che trasmetta questa esperienza di lavoro clinico, l’unità che attraversa i sensi, gli affetti e l’intuizione. Come analisti, in tempi di violenza sociale e politica, accompagniamo la nostra ricerca con il nostro lavoro in seduta, ma anche al di fuori della seduta.

Gli eventi collettivi lasciano tracce transoggettive profonde nella storia di ogni individuo, tracce di dolore e di sofferenza il cui significato e il cui effetto vengono registrati in tempi diversi. Intorno agli eventi si organizzano un “prima” e un “dopo” e oggi ci troviamo contemporaneamente in un prima e in un dopo quotidiano e in un “oggi” minaccioso e doloroso che non finisce. Nella sfera sociale, il dolore appare negli atti di memoria, nella letteratura e nelle relazioni umane. Sappiamo che non è mai possibile descrivere una replica esatta del dolore sofferto, né nel corpo dell’individuo né in quello della sfera sociale. Si tratta di un’approssimazione metaforica, trasformata in memoria, rappresentazione, atto simbolico… poesia.

L’impatto della criminalità di massa della violenza politica agisce sull’inconscio, attacca l’umanità nella sua esperienza fondamentale di vita e di morte. Siamo penetrati, invasi senza rendercene conto, da tutti questi orrori, sia come bambini, sia come adulti, che come psicoanalisti o pazienti. Ogni soggetto contiene il dolore e il “terrore senza nome” della distruzione sociale.

Il rapporto della mente con la società non può essere ignorato dalla psicoanalisi: si tratta di un rapporto emotivo complesso che comprende tutti gli “spazi della soggettività”.

Come si può contenere psichicamente una condizione estrema, non solo la condizione di una società traumatica, ma di una società con reali prospettive di distruzioni catastrofiche?

È utile specificare il luogo e la pratica da dove prendo la parola, per meglio comprendere l’eco che queste esperienze hanno avuto in me e sulla mia personale riflessione sulla violenza sociale attuale che si fonda sulla mia vita in Israele[2].

Dal 7 ottobre siamo stati catapultati in tempi bui e disastrosi. La realtà ci travolge, ci preoccupa, ci rattrista. Da qualche mese risuona una corda che giaceva sopita dentro di noi. Qualcosa in noi si è spezzato, per sempre. Non potremo mai cancellare il segno del dolore che siamo stati costretti a portare con noi. Il mondo è diventato per noi un posto meno piacevole. La fiducia nei sistemi che avrebbero dovuto proteggerci è crollata. Sperimentiamo l’impotenza, lo smarrimento e l’ansia per il futuro.

Gli attacchi del 7 ottobre da parte dei terroristi e dei barbari di Hamas, che sono entrati nei kibbutz e nei villaggi del sud di Israele, hanno rivelato il volto più brutto dell’umanità: il volto del male assoluto. Da questo momento in poi, saremo in grado di misurare altri mali con questo male, il male che sta facendo il nostro disastroso governo e Israele, con una politica mistica religiosa, continuando questa guerra e uccidendo a Gaza innumerevoli persone giuste, uomini, donne e bambini.

“Non è caduto un solo muro” (Puget, 1968; Gampel, 2020). Quello di casa, abitazione, dimora è, per tutti noi, un concetto carico di molti significati, che racchiude il desiderio di sentirsi a casa, di appartenere e di essere protetti.

Il termine unheimlich è stato coniato da Freud nel 1919, dopo la fine della Prima guerra mondiale, per definire una situazione in cui lo spazio della home protetta diventa uno spazio spaventoso, agghiacciante e inquietante.

La guerra abbatte i muri e cerchiamo di darle un posto, sapendo che romperà uno schema o un quadro teorico precedente su cui ci siamo fino a quel momento basati. Nel nostro lavoro, il pubblico diventa l’intimo nel contesto della seduta; ci riferiamo soprattutto a quegli eventi sociali e politici che si pensa non dipendano da un’azione individuale e singolare e che, quindi, l’analisi non può cambiare (Amati Sas, Gampel, Puget).

Gran parte dei primi giorni da incubo, dopo il perfido e ideologicamente e tatticamente ben preparato attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, sono stati dedicati all’orribile compito di identificare le vittime. I media hanno riferito di corpi bruciati e mozzati, deformati al di là di ogni riconoscimento, di identificazioni per mezzo di singoli denti e di tombe in cui erano stati depositati solo una manciata di cenere e frammenti di ossa.

L’incarnazione fisica della distruzione della forma umana, come se le vittime fossero impresse nei corpi dei loro assassini, come se gli assassini fossero una sorta di creatori invertiti, che realizzano nella carne degli altri la perdita della propria umanità.

La perdita del confine, del contorno, della forma, distrugge la distinzione tra interno ed esterno, cosicché la disumanizzazione opera sia all’interno che all’esterno, distruggendo l’interno e quindi la propria umanità, le relazioni con gli altri e con chi li circonda. Come qualcuno che porta con sé “l’orribile conoscenza di ciò che l’uomo ha pensato di fare all’uomo”, citando Primo Levi che afferma che tutto ciò che si deve fare in un esperimento perverso è spingere l’uomo al limite della sua resistenza umana.

Immaginate ora una persona che, insieme ai suoi cari, si veda portare via la sua casa, le sue abitudini, i suoi vestiti, insomma tutto, letteralmente tutto quello che ha: sarà un uomo vuoto, spogliato dei suoi beni e della sua identità, di tutto tranne che della sofferenza e dei bisogni. Quindi, una persona del genere può essere trattata con leggerezza, senza alcun sentimento di vicinanza umana e, nel migliore dei casi, considerata solo in base ad un giudizio di utilità, di dispetto, di odio, di vendetta, o attraverso il male per il male.

Gli orrori che hanno luogo nel presente sono trasmessi dai media e sugli schermi televisivi e diventano una realtà quotidiana per il mondo intero. A questi incredibili spettacoli di distruzione il mondo si abitua e alla fine tutto si può banalizzare rischiando di perdere il “senso della catastrofe”! (Eigen, 1985).

La domanda fondamentale rimane invariata: quali sono le condizioni dell’umanità in un momento in cui c’è stato un declino così drammatico e rapido del valore della vita umana, in Israele e a Gaza, delle vite dei rapiti e dei bambini affamati, delle vite dei soldati e dei civili, delle vite dei bambini di Gaza, quando così tante persone condannano con leggerezza i propri simili a morte?

Abbiamo perso molto. Se non perdiamo noi stessi, non perderemo tutto. Devo aggiungere che la popolazione israeliana ha trovato la sua continuità e coesione nel sentimento comune e condiviso di un’incredibile solidarietà, un fare concreto e un appoggio immediato e spontaneo verso i sofferenti.

Riporto qui un fatto accaduto nel 2014 e che si ripete oggi, molto più gravemente: il mio lavoro di psicoanalista nei mesi precedenti, nell’estate del 2014, era stato una sfida costante. Nel mezzo della guerra a Gaza, ero in contatto con i miei pazienti israeliani al consultorio e con i miei colleghi a Gaza, grazie ai continui scambi per delle consultazioni. Il lavoro di quel periodo vedeva una rete di mondi sovrapposti (Puget e Wender, 1982) in cui pazienti e terapeuti convivono nelle situazioni di cambiamento del contesto esterno: c’è e, allo stesso tempo non c’è, una cesura, una sinapsi, un legame, una diversa dinamica di transfert-controtransfert. In Israele, c’è un passaggio dall’interno della seduta terapeutica all’esterno che richiede un’azione: è la sirena, e la necessità di paziente e terapeuta di andare insieme nei rifugi più vicini per poi tornare alla seduta.

A Gaza, i bambini e le donne senza casa sono stati attaccati da Israele dall’alto e, allo stesso tempo, sono stati costretti a rimanere sul posto da uomini la cui ideologia estremista del sacrificio richiedeva che accettassero la morte. C’è stata così tanta sofferenza da entrambe le parti… come si può andare avanti? E tuttavia lo facciamo. Il legame, il ponte, rende possibile il passaggio da una parte all’altra (Gampel, 2015).

Come si può elaborare tutto questo nell’analisi? Quali sono gli spostamenti, le rimozioni, le negazioni, le ambiguità, che si creano nella comprensione delle vittime e degli assassini? Come concettualizzare la paura dell’imminente annientamento da parte dell’ambiente e l’impatto di questa paura sugli individui? Come evitare la tendenza a “voltarsi dall’altra parte” di fronte alla sofferenza dell’altro causata dal contesto sociale? Come possiamo acquisire la coscienza storica senza perdere l’universo teorico dell’inconscio intrasoggettivo e intersoggettivo della psicoanalisi?

All’interno di questa realtà, il ritiro (al consultorio) assume una sfumatura di fuga dal dolore e di pseudo-indipendenza. Mi chiedo anche, come analista: come posso mantenere un’esperienza complessa e “corretta” della coscienza storica senza perdere la capacità di sostenere il singolare stato di attenzione permanente, ferma, coerente e focalizzata che caratterizza la psicoanalisi?

Questo compito prolungato e diversificato, con diversi livelli di esperienze, psicologiche e umane, colpite dalla violenza sociopolitica, mi ha portato a utilizzare metafore e concetti già esistenti e anche a creare nuovi modi di concettualizzare gli effetti aberranti e inaspettati della violenza inflitta da un essere umano a un altro. Questi concetti ci permettono di riflettere sulla violenza, la crudeltà e il terrore insiti nella guerra, nel terrorismo e in varie forme di violenza e di male sociale e politico: “identificazione radioattiva” e “trasmissione radioattiva”.

I miei concetti di “identificazione radioattiva” e “trasmissione radioattiva” (Gampel, 2005) sono stati sviluppati nel contesto del mio lavoro sugli effetti dei traumi sociali, principalmente quelli legati alla Shoah. Essi si riferiscono a un fatto clinico molto difficile da comprendere e che suscita molte resistenze. Ci costringono a prendere coscienza del fatto che non siamo protetti dagli effetti di eventi che hanno avuto luogo a grande distanza geografica e temporale. E questi effetti non passano attraverso linee di identificazione conosciute.

La radioattività può circolare in modo imprevedibile e non riguardare un individuo in particolare. Agisce a distanza e i suoi effetti non hanno limiti di spazio o di tempo. L’“identificazione radioattiva” contiene elementi eterogenei portati dall’esterno, assimilati, incorporati, interiorizzati in modo fantasmatico, che possono riaffiorare in una sovratensione traumatica. Quando un individuo porta con sé una certa radioattività metaforica – sotto forma di vestigia, di nucleo identificativo o di qualsiasi altra forma psichica o fisica – finisce per subire un ingabbiamento che gli impedisce di vivere.

In un famoso passaggio, Walter Benjamin ci dice: “non è che il passato faccia luce sul presente, o il presente sul passato, ma ‘’immagine è quella in cui ciò che è stato si unisce come un lampo all’adesso in una costellazione “ (Benjamin, 2005, p. 464)

Parlo di radioattività come metafora della violenza che proviene dal sociale, e del mondo come fonte di radioattività che ci fa ammalare e impazzire. La nostra cultura ospita la radioattività e noi siamo in simbiosi con essa, ci difendiamo come possiamo, banalizzando il male (Arendt, 1953), “adattandoci a qualsiasi cosa” (Amati- Sas, 1992), ma quando un atto terroristico, un film, un reato, una scelta, un evento che ci porta a interrogarci, rompe questa simbiosi, la “radioattività” appare, trasformata in emettitore e diventa sintomo.

La metafora della radioattività è totalmente priva di discriminazioni. Possiamo essere ricettori passivi semplicemente appartenendo a una nazione o a un territorio e vivendo in società. Allo stesso modo, possiamo trasmettere radiazioni per il solo fatto di essere soggetti sociali. L’effetto radioattivo della violenza sociale e politica è inscritto nello spazio transoggettivo.

Queste idee hanno bisogno di un sostegno, che trovo più nei filosofi e negli storici che nei testi psicoanalitici. Alcuni autori danno particolare rilevanza alla molteplicità, alle esistenze minori, alle forme multiple di esistenza, alle particelle infinite che producono effetti inaspettati, alla complessità e all’incertezza, all’ignoranza, ecc.

E al consultorio riceviamo chi ferisce e chi viene ferito. In entrambi i casi noi analisti come dobbiamo porci? Dobbiamo schierarci o è possibile rimanere neutrali in situazioni di questo calibro? Oppure dobbiamo creare un clima di dubbio che ci permetta almeno di riflettere? Chi siamo nel consultorio? Un giudice, un avvocato? Applichiamo la legge, ma quale? Oppure siamo amministratori di emozioni e sentimenti?

Il diritto di esistere è una conquista quotidiana che apre spazi di conflitto nella misura in cui crea nuove domande e, quindi, nuovi conflitti. Allora, cosa si può fare al consultorio o nella vita quotidiana per far sentire a un soggetto il diritto di esistere, sapendo che non sarà per sempre o in qualsiasi condizione? Ci sono diverse figure che potrebbero eventualmente svolgere queste funzioni. Potrebbe essere quella di un semplice “altro” che ascolta e pensa, di un testimone, di un avvocato o di un giudice capace, di un attore che crea una nuova opera. Come psicoanalisti, spetta a noi far esistere i diritti umani in ciascuna delle situazioni analitiche che viviamo. Come possiamo legittimare il nostro lavoro, la nostra opinione? A partire da un pluralismo esistenziale, accettiamo di avere molteplici forme di esistenza.

Per Silvia Amati Sas, ciò che l’analisi apporta al paziente alienato dalla situazione di estrema violenza vissuta (tortura, campo di concentramento) è l’esperienza di riconoscersi capace di avere un suo proprio movimento di pensiero e di riflessione affettiva. Questo equivale ad aiutarlo a valorizzare la sua resistenza affettiva e la sua capacità di critica, poiché l’intenzione distruttiva dell’agente torturante è di lasciarlo in uno stato di “adattamento a qualsiasi cosa” (ossia una posizione di ambiguità difensiva accomodante e aconflittuale, che lo fa vivere nella situazione perversa in cui è posto senza sfidarla, o in preda a una vergogna che lo immobilizza).

Silvia ha osservato una resistenza inconscia nei pazienti maltrattati che appare clinicamente come una preoccupazione intima e segreta per la vita e la dignità di un altro, un “oggetto da salvare”. Questa metafora insieme all’“adattamento a qualsiasi cosa” rappresentano dei “fronti della sopravvivenza psichica”.

Nell’“articolo sulle lucciole”, pubblicato da Pasolini in Scritti corsari (1975), egli usa l’immagine poetica delle lucciole, e la loro inesorabile estinzione a causa dell’inquinamento dell’aria e dei fiumi, come metafora per spiegare anche la scomparsa di un modo di pensare e di sentire delle persone, una scomparsa che porta a un indottrinamento e a una mitezza tanto pericolosi quanto reali.

Nel suo libro La sopravvivenza delle lucciole, il saggista francese Georges Didi-Huberman riprende la profezia apocalittica lanciata da Pasolini e ne trae una risposta lucida, priva di dogmatismi, in cui lascia comunque spazio alla speranza. Huberman pensa che la macchina totalitaria riconosciuta dal poeta e regista italiano voglia farci pensare proprio questo: ha vinto e vuole convincerci della sua vittoria. È questa la prima cosa che si vuole installare nella coscienza umana, in modo da spegnere il bagliore sbiadito della resistenza, come la luce delle lucciole. Tuttavia, per Huberman, le lucciole non scompaiono, se ne vanno. Smettiamo di vederle perché rinunciamo a seguirle, a cercarle. Non nega che ci siano ragioni che giustificano il pessimismo imperante oggi, ma proprio per questo è ancora più necessario aprire gli occhi nel cuore della notte, muoversi senza sosta, “cercare le lucciole”. Ancora, metaforicamente, un oggetto da salvare.

E aggiunge che non sono le lucciole ad essere state distrutte, ma piuttosto qualcosa di centrale nel desiderio di vedere. La lucciola, come resistenza all’oscurità, come luce per ogni pensiero, alla fine scompare dalla nostra vista e va in un luogo dove forse sarà percepita da qualcun altro, dove la sua sopravvivenza potrà ancora essere osservata… spetta solo a noi, conclude Huberman, non veder scomparire le lucciole ma, per riuscirci, dobbiamo assumere noi stessi la libertà di movimento, il ritiro che non è ritiro, la forza diagonale, il potere di far apparire pezzi di umanità, il desiderio indistruttibile (di scegliere). “Dobbiamo quindi diventare noi stessi lucciole e riformare così una comunità di desiderio”, del desiderio di esistere, restando umani.

Bibliografia

Amati Sas S. (2020). Ambiguità, conformismo e adattamento alla violenza sociale. Milano: FrancoAngeli.

Didi-Huberman G. (2009). Survivance des lucioles. Paris: Les éditions de Minuit.

Eigen M. (1985). Towards Bion’s Starting Point: between Catastrophe and Faith. International Journal of Psycho-Analysis, 66, 3: 321-30.

Freud S. (1929). Il disagio della civiltà. OSF, vol. 10. Torino: Bollati Boringhieri.

Gampel Y. (2005). Ces parents qui vivent a travers moi: Les infants de guerres. Paris: Fayard.

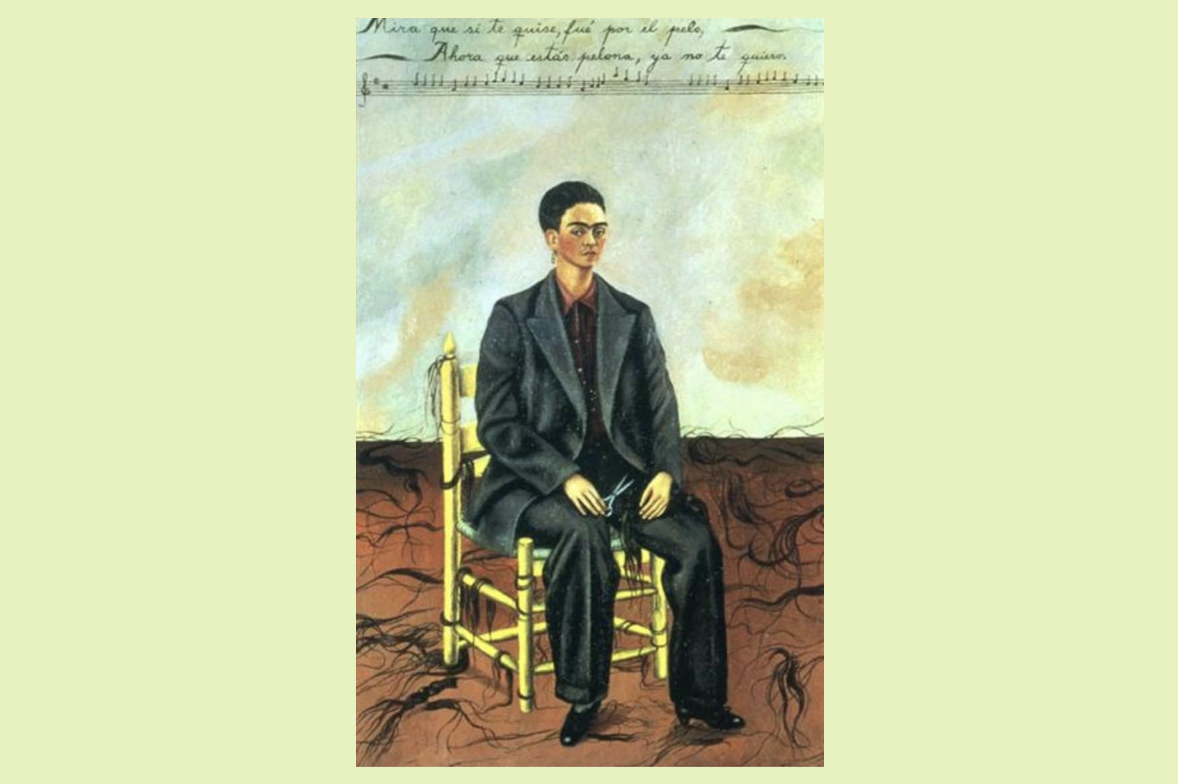

Gampel Y. (2009). Esplorazioni psicoanalitiche sulla crisi medio-orientale. Rivista di Psicoanalisi Applicata “Frenis Zero”, VI, 12: 363-382.

Gampel Y. (2020). “The survival of fireflies” is the current out-of-date practice psychoanalytic? Issue Ten: Psychoanalysis and Contemporary Political Culture

Gampel, Y. (2020) The Wounded Passion: The Inner Experience of an Israeli Psychoanalyst. Psychoanalytic Inquiry, 40, 7: 467-477. DOI: 10.1080/07351690. 2020.1810519

Gampel Y. (2021). Un mur tombe pendant la séance…. Revue Française de Psychanalyse, 85, 5: 1253-1259. DOI: 10.3917/rfp.855.1253

Pasolini P.P. (1975-1976). Scritti corsari. Milano: Garzanti.

Puget J., Wender L. (2007). El Mundo Superpuesto entre paciente y analista revisitado al cabo de los años. Rev Asoc Escuela Argentina Psicoterap para Graduados 30: 2005-2006.

Puget J., Gampel Y., Tilym I. (2017). A Wall comes down in the clinical frame. What we don’t talk about in a session but is spoken about social life. 50th IPA Congress. Buenos Aires, 26 julio 2017.

La nostra traumatica società

di Carole Beebe Tarantelli*****

Per molti versi potremmo definire la società in cui viviamo una società traumatica, nella misura in cui espone l’individuo a condizioni traumatiche in maniera costante e spesso con messaggi subliminali, anomali e inquietanti. I meccanismi di difesa abituali sono ancora efficaci o se ne stanno formando altri più finalizzati alla sua sopravvivenza psichica?

La nota affermazione di Hegel – “la civetta di Minerva spicca il volo solo al crepuscolo” – indica l’idea che possiamo comprendere solo ciò che è già avvenuto e che è passato nella storia. Credo che si possa affermare con un certo grado di certezza che il prodotto principale di questa storia è il dolore umano. L’invito implicito dell’argomento su cui siamo chiamati a riflettere è, a mio avviso, quello di andare oltre il passato e di avventurarsi in speculazioni sul traumatico presente e sul possibile (probabile?) traumatico futuro e sulla minaccia che incombe sulla struttura psichica e sul funzionamento della mente.

Gli effetti del trauma sulla struttura e sul funzionamento della psiche individuale sono stati analizzati in modo così esaustivo, che sarebbe necessario un intero volume per contenere la bibliografia dei libri e degli articoli sul trauma pubblicati negli ultimi vent’anni. Sebbene in senso stretto un evento traumatico sia sconvolgente e perturbante per il funzionamento della mente, il termine trauma è spesso usato in modo più ampio e generico: un evento traumatico è un evento sconvolgente o patogeno.

Se le guerre contemporanee, con i loro orribili cumuli di macerie e i milioni di sfollati, sono evidentemente traumatiche nel senso stretto del termine, vorrei avanzare l’idea che anche coloro che, nel mondo occidentale, non sono direttamente coinvolti in eventi collettivi sconvolgenti come le guerre, stanno vivendo un’epoca di trasformazione cataclismatica che è traumatica nel senso più ampio del termine, in quanto difficile, inquietante, patogena. In periodi più stabili, gli eventi traumatici riguardavano singole persone o gruppi di persone, ma non è più solo così. Oggi il trauma è generalizzato. Questo perché stiamo vivendo un momento in cui le strutture sociali e politiche che per ottant’anni hanno fornito il senso di continuità sociale e politica di base sono in continua trasformazione e minacciano di disintegrarsi. Queste sono le basi della nostra vita psichica collettiva e sembrano sul punto di sgretolarsi.

Dall’ultimo evento traumatico collettivo – la Seconda Guerra Mondiale – il mondo industrializzato è stato relativamente stabile. La stabilità politica ha creato una protezione dai traumi collettivi causati dai grandi sconvolgimenti della vita sociale. Per quanto in maniera imperfetta, gli Stati nazionali hanno garantito le libertà individuali di base e la stabilità economica.

Le alleanze tra le nazioni sono i garanti di questa stabilità. Secondo il “Cambridge dictionary”, un’alleanza è “un gruppo di Paesi, partiti politici o persone che hanno deciso di lavorare insieme per interessi o obiettivi comuni”. In altre parole, un’alleanza è un rapporto di collaborazione. Naturalmente, anche se la guerra e le aggressioni non cessano mai del tutto, le alleanze stabili offrono una relativa prevedibilità alla vita collettiva; forniscono un pavimento psichico collettivo. Le alleanze informali possono cambiare e modificarsi con il mutare delle condizioni. Ma le alleanze più formali sono negoziate e codificate in modo da diventare vincolanti.

La rete di alleanze a cui aderiscono i Paesi più stabili garantisce l’esistenza di limiti concordati a possibili azioni aggressive, e quindi garantisce la stabilità. In tempi stabili i singoli membri della società sono al riparo da sconvolgimenti collettivi e quindi è possibile immaginare e pianificare un futuro relativamente prevedibile.

Ma oggi siamo minacciati da massicce trasformazioni geopolitiche nelle alleanze globali e nelle reti di alleanze. I limiti vengono ignorati. La violenza è incombente. Questo riattiva l’inconscia paura ancestrale della brutale anarchia dello stato di natura hobbesiano, dove l’assenza di regole e leggi e il potere arbitrario dello Stato fanno sembrare estremamente fragile il senso di sicurezza di base da cui dipende la nostra vita collettiva.

[1] L’articolo è stato pubblicato in forma di intervista/dibattito dalla rivista Interazioni, 1-2025, a cura di Donatella Lisciotto, Psicoanalista, membro ordinario Spi/Ipa e Francesca Enuncio, Psicologa, Psicoterapeuta dell’età evolutiva, socio Sipsia, editor e segretario di redazione della rivista Interazioni.

** * Psicoanalista, professore di Psicoterapia Avanzata presso la facoltà di Scienze sociali, Scuola Medica Sackler, Università di Tel-Aviv.

**** Medico, Neuropsichiatra infantile, psicoanalista argentina, membro ordinario SPI, IPA e AFT della Società Svizzera di Psicoanalisi.

[2] Il complesso e continuo stato di guerra con i Paesi arabi confinanti dalla fondazione dello Stato di Israele, il crogiolo di etnie e culture diverse che è la società israeliana, l’interazione tra memoria collettiva e individuale e gli incontri con persone sopravvissute a disastri provocati dall’uomo come la Shoah: tutte queste situazioni ed eventi mi hanno portata nel territorio della violenza socio-politica e delle sue conseguenze per adulti, bambini, famiglie e per la società in generale. Il mio lavoro psicoanalitico si è rivolto ai sopravvissuti all’olocausto, ai loro figli e nipoti, ai bambini, agli adulti e alle famiglie coinvolti in situazioni traumatiche in Israele, Sud America, Guatemala, Buenos Aires, in Europa durante il conflitto nell’ex Jugoslavia. Ho lavorato con madri e bambini bosniaci in un campo profughi e in altri Paesi europei. In Israele, ho collaborato con psicologi e psichiatri palestinesi a Gaza, durante un ciclo di formazione per psicoterapeuti organizzato tra il 1993 e il 2000, durante la prima e l’inizio della seconda intifada (Gampel, 2005). Il mio intervento terapeutico si è esteso ai sudamericani, in Israele, che hanno subito torture nei loro Paesi, a famiglie di persone scomparse in Argentina e Uruguay.

***** Psicoanalista statunitense naturalizzata italiana, ex deputata della Repubblica Italiana.