Parole chiave: Ripensare il paradigma indiziario, Coppia analitica come squadra, Enactment generativo, Joyce, Raccontare storie per riparare.

Il Dottor Mazzacane partendo da un argomento trattato in un contesto nel quale è riuscito a intrecciare campi diversi di studio ed esperienza , ci parla di psicoanalisi di arte, di letteratura e di ecologia conservando di ognuna la propria specificità. Anzi proprio rilevando diversità, ma nuclei fondativi comuni, esalta le possibilità di ognuna. Il rilevare e nutrire questi incroci profondi con aree culturali diverse, vivifica il nostro lavoro, lo rende sempre più interessante e aiuta a proteggerci da una ruotine disincantata che può spegnere la capacità di sorprenderci e la sensibilità emotiva nel muoversi ogni giorno nel dolore mentale.

Fausta Cuneo

Pensieri su riparazione manutenzione e riciclo.

Fulvio Mazzacane

Quando Daniela Battaglia e Roberto Verlato mi hanno proposto di partecipare a un incontro della rassegna “Lettino in piazza”, un’iniziativa che da anni il Centro Bolognese di Psicoanalisi organizza in collaborazione con il Comune di Bologna (Veronica Ceruti ne è la coordinatrice), il primo moto è stato di grande emozione. Conoscevo il format, un dialogo tra uno psicoanalista e un personaggio appartenente ad aree culturali diverse e dove si sarebbe svolto l’incontro, un luogo importante di Bologna, la Sala Borsa che nel tempo è diventato campo da basket ora è uno spazio aperto a disposizione della cittadinanza, un centro culturale vivo e affascinante.

Il tema dell’incontro “la riparazione” mi ha suscitato un momento di perplessità, un concetto che forse ho sempre dato per scontato. In quanto psicoanalisti sappiamo di essere chiamati a riparare qualcosa ma non fa parte abitualmente del mio bagaglio concettuale (rimando alla voce “Riparazione” di Spipedia redatta da Daniela Battaglia per una storia del concetto). Se penso alle “rotture” che avvengono in seduta penso di doverle comprendere, viverle insieme al paziente, trasformarle attraverso la capacità della coppia di guardarle da vertici diversi, di poter contenere le emozioni che si sprigionano e di poterle raccontare insieme in maniera originale. Ma la sfida era di utilizzare il verbo riparare. Ma riparare cosa? Come? Con chi?

Un aspetto che rendeva la sfida stimolante era il nome dell’interlocutore, il professor Andrea Segrè, un esperto di economia agraria con un curriculum importante, che ha fatto della riparazione e del riciclo la sua principale occupazione ad alti livelli.

Insieme a riparazione e riciclo non si può non pensare alla manutenzione, e il termine è assolutamente appropriato se pensiamo che uno dei modi più importanti di fare manutenzione di noi e delle nostre teorie sia il confronto con aree culturali diverse (questa era un’occasione imperdibile), per creare feconde ibridazioni e per la sfida che ci viene chiesta di rendere comprensibili a un pubblico di “non addetti ai lavori” il nostro lavoro e le nostre teorie.

Sviluppi recenti della riparazione.

Anche i concetti analitici devono a volte essere riparati, rielaborati, precisati o modificati, insomma va fatta una buona manutenzione, tenendo conto delle evoluzioni del pensiero analitico e dei mutamenti sociali che noi e i nostri pazienti attraversiamo. A volte un periodo di “maggese” consente al concetto di lasciar riposare significati che nel tempo si sono sclerotizzati e gli consente di riprendere a essere fertile.

In un recente volume sulla riparazione, M.A. Lupinacci (Lupinacci et al., 2024) ripercorre alcuni punti importanti del concetto kleiniano e della sua evoluzione. Quello di riparazione è un concetto che forse viene dato per scontato o è stato riassorbito nelle evoluzioni del pensiero psicoanalitico, va ripensato nel modo in cui si declina nella tecnica come uno degli obiettivi del processo analitico.

Nell’incontro bolognese, riparazione e riciclo emergono anche come ponte con le realtà sociali, sullo sfondo prevale una dimensione etica, di rispetto di sé, dell’altro, dell’ambiente.

Pensare all’etimo di “riparare” ci consente di dare respiro a una parola che rischia di essersi arrugginita, M.A. Lupinacci sottolinea la varietà di significati del verbo: recuperare, proteggere, difendere, eliminare o alleviare un male, correggere un errore scusandosi, rimettere in buono stato una cosa rotta, ritorno in patria. All’origine prevale un alone semantico positivo, di recupero, cura, protezione. L’alone negativo, che rimanda alla colpa, sembra essere prevalso nell’uso psicoanalitico per il suo collegamento nella teorizzazione kleiniana con la pulsione di morte, con un’aggressività primaria insita nella natura umana.

In effetti la Klein stessa in un seminario del 1958, ci ricorda la Lupinacci, racconta di essere disperata perché il suo lavoro di sensibilizzazione sull’aggressività aveva portato gli analisti a considerare solo quella, mentre nella sua esperienza di gioco con i bambini aveva sperimentato come arrivi un momento in cui il bambino aggiusta, ricompone, riordina i giochi che precedentemente erano stati distrutti, talvolta creando dai frammenti rotti o sparsi un gioco nuovo.

L’idea della riparazione prende una piega diversa quando non nasce sotto la spinta di una minaccia ma dal dispiacere per il dolore dell’altro e diventa fonte di piacere e di sollievo. Il sentimento di colpa diventa “responsabilità” (Speziale Bagliacca, 1997).

Un contributo bioniano

Mi sono rivolto ai miei “numi”, ho cercato nell’indice generale dell’opera di Bion come lui avesse declinato il concetto kleiniano. Ho trovato che il termine “reparation” ricorre una sola volta, in un seminario tenuto a New York nel 1977, tuttavia mi ha offerto spunti interessanti.

Il discorso partiva dall’osservazione di Bion sul concetto religioso di peccato originale e sull’espressione di Freud “free floating guilt”. Analisti e analizzati, scrive Bion, corrono il rischio di essere preda di sentimenti di colpa e iniziare una carriera di investigatori di crimini, spendendo l’intera vita con esercizi di penitenza, confessando i propri peccati e continuando a commettere crimini per avere qualcosa da confessare. Per qualcuno la felicità, esistere e volere una vita che vale la pena di vivere è un peccato.

Mi sembra che Bion, già critico sul concetto di pulsione di morte (Bion, 1974), cerchi di mettere in evidenza il rischio di prospettive religiose e di svincolare la vita e i suoi obiettivi dal dominio di quello che ha chiamato “Super” Io (Bion, 1962), un’asserzione invidiosa di superiorità morale fatta senza alcuna morale, che trova tutto sbagliato. L’obiettivo del “Super” Io è l’odio verso qualsiasi sviluppo della personalità che mette in atto attraverso il potere di suscitare colpa. Nella prospettiva bioniana la nascita di un’idea o di una connessione è dolorosa e forse non ci preoccupiamo abbastanza di come sia complicata la funzione “levatrice” dell’analista.

Il problema viene riportato quindi alla fatica dell’affrontare le emozioni. In risposta a un’osservazione di un partecipante che, facendo riferimento al pensiero della Klein, si diceva perplesso del fatto che Bion avesse definito la colpa come una cosa terribile, Bion risponde che la colpa è un sentimento sgradevole che fa stare male e quando qualcosa ti fa stare male la tua tendenza è di grattarla via, anche se si sa che si formeranno cicatrici. La colpa esiste, provoca dolore ma va guardata e affrontata, come le altre emozioni. Bisogna andare avanti, dice con tono prescrittivo, praticare psicoanalisi essendo consapevoli della sua pericolosità.

La riparazione viene svincolata dalla colpa, diventa un atto di responsabilità e coraggio della coppia analitica.

Cosa c’è da riparare? Ripensare il paradigma indiziario.

In un lavoro sul sogno (Mazzacane, 2011) avevo messo in evidenza come la costruzione dell’immagine di un analista modello e del suo modo di procedere e la figura dell’investigatore delle detective story, nei primi decenni del XX secolo, sembravano condividere alcuni aspetti.

L’inconscio era pensato come un contenitore che poteva nascondere qualsiasi evento o pensiero inconfessabile ma era possibile ricostruire una verità storica grazie al lavoro analitico e al lavoro del sogno. Il rischio era quello di avviare un percorso analitico volto a scoprire “il colpevole” con un procedimento con aspetti razionali, basato sull’idea di poter conoscere la realtà esterna, passando attraverso alcune tappe già scritte e una condanna finale.

L’alternativa è valorizzare l’unicità di ogni percorso analitico, cercare di identificare quello che in seduta, pur riguardando la storia del paziente, accade per la prima volta, colorato dall’incontro analitico.

Nella detective story classica il dramma è nel passato e bisogna solo ricostruire la verità. In una diversa prospettiva, da riparare è quello che la coppia analitica vive in seduta, per consentire lo sviluppo di funzioni e, ovviamente, un ripensamento della propria storia.

L’investigatore alle sue origini è un essere superiore intellettivamente, durante l’indagine corre pochi rischi, l’intuizione e le doti di comprensione dell’animo umano fanno la loro comparsa solo come corollario delle doti intellettive. Progressivamente lascia il posto a personaggi meno ideali, che fronteggiano il crimine ma anche i propri limiti, le storie offrono solo verità parziali e mai definitive, le emozioni sono spesso incontenibili. Emergono i lati oscuri di ogni persona, le passioni inconfessabili, la follia, la faticosa ricerca dell’identità.

Il risultato è un’apologia del dubbio e della complessità, più che risalire alle cause, l’investigatore cerca di provocare effetti che offriranno opportunità di nuovi vertici di osservazione di quello che è accaduto.

Il ruolo dell’analista sembra mutato allo stesso modo: l’analista tende ad immergersi nella situazione analitica contribuendo alla sua instabilità, rinuncia ad un sistema forte di riferimento e si predispone a un andamento del processo analitico che si snoda per crisi successive.

L’obiettivo non è trovare il colpevole ma risalire ad una configurazione di eventi, motivazioni e casualità che, a partire da alcuni elementi iniziali, porteranno a ricostruire le configurazioni relazionali che sono alla base della sofferenza.

L’analista/detective può passare in breve tempo nel gioco relazionale che avviene in seduta, dal ruolo di investigatore a quello di vittima o di colpevole. Un analista conscio del suo potenziale aggressivo che può esprimersi attraverso errori tecnici, attraverso una tendenza all’indottrinamento o esponendo il paziente a un eccesso di verità.

Con chi riparare: la coppia analitica come squadra.

L’alternativa ad un analista solitario alla ricerca di una verità, è l’idea che si può riparare solo “facendo squadra”, che le riparazioni delle emozioni e delle configurazioni relazionali dolorose passano attraverso l’immersione delle moltitudini di analista e paziente nelle vicissitudini della relazione. La progressiva contaminazione dell’Interpretazione con l’approccio narrativo sottolinea come ogni soluzione debba avvenire attraverso una dimensione dialogica. Per usare una metafora musicale, attraverso una “jam session” in cui i vari personaggi cercano di trovare tono e ritmo comune per poter provare a tessere una melodia.

Facendo riferimento all’immagine bioniana di “paziente come miglior collega” e quindi alla “squadra analitica”, penso come alcune esperienze extraprofessionali abbiano un impatto sullo stile dell’analista. Ho in mente la mia formazione all’interno di uno sport di squadra che mi porta a immaginarmi facilmente all’interno di un sistema in cui è impossibile vincere da soli, il paziente è un compagno di squadra, ma in certi momenti un antagonista, ad esempio nel momento dell’allenamento, quando ci si gioca il posto in campo, l’idea che possa avvenire un “contatto” duro ma rispettoso delle regole.

L’analisi di H. è stata a lungo dominata dal suo bisogno di riconoscimento e riparazione di alcuni “danni” subiti in famiglia. Progressivamente si è trasformato in un bisogno di risarcimento vissuto aggressivamente che di fatto bloccava ogni evoluzione dell’analisi e della vita. Solo dopo alcuni anni si è potuta aggiungere una prospettiva diversa.

H. mi racconta un sogno: “sono su un molo, un uomo mi invita a tuffarmi, quando sono in acqua mi dice che ci sono gli squali, mi spavento ma poi capisco che è uno scherzo, arrivano dei delfini che mi portano in giro, nell’ultima scena sono con mio marito, peschiamo dei pesci prelibati e li cuciniamo”.

Nel lavoro sul sogno lo “squalo” che mangia i pesci più piccoli chiama sulla scena l’aggressività che può essere declinata in vari modi, può rappresentare l’analista visto come personaggio invidiato (professionalmente più avanti di lei) o eccessivo nel proporre vertici di lettura diversi di narrazioni arrugginite ma anche l’aggressività di H. che rischia di azzannare mortalmente la propria vita correndo dietro a un risarcimento impossibile. L’ aggressività da allora diviene sempre più presente e ci consentirà incontri/scontri più diretti

Il “delfino”, personaggio affidabile e simpatico sembra poter parlare di una funzione analitica più giocosa ed esplorativa (chissà se in qualche modo il fatto che il delfino sia il simbolo della mia città di origine è entrato nel sogno), si può andare in giro con fiducia nel mare analitico.

Il “pesce prelibato” potrebbe rappresentare il riconoscimento di una funzione nutritiva dell’analisi che, comunque, può avvenire solo all’interno di una coppia.

L’importanza del sogno sembra essere nella quantità di emozioni diverse che H. mette in gioco contemporaneamente: paura, risentimento, fiducia, piacere.

Riparazioni impossibili:

Un ricordo del lavoro nell’istituzione.

Lavoravo in un reparto psichiatrico per acuti ed ero un analista in formazione quando ho vissuto un’esperienza che ha lasciato un segno.

Ho incontrato C. in reparto, ricoverata per un episodio depressivo, in passato aveva commesso un grave tentato suicidio da cui, miracolosamente, si era salvata. Una donna con una storia di grave disagio familiare e sociale, che era riuscita comunque a mandare avanti la sua vita e, da sola, quella di una figlia adolescente su cui riversava delle aspettative di riscatto, la faceva studiare e l’amava incondizionatamente. La terapia farmacologica aveva iniziato ad aiutarla e tra noi si era creato un rapporto di stima e simpatia, avevo conosciuto la sua parte vitale, ironica, diretta. Due mondi diversi che avevano trovato il modo di incontrarsi. L’avevo dimessa ma si era rifiutata di essere presa in carico dai servizi territoriali, troppo impegnata, diceva, nella cura della figlia e nel trovare dei modi di andare avanti.

Dopo circa 5 anni l’ho ritrovata in reparto, questa volta la sintomatologia non era legata solo a una depressione endogena ricorrente, aveva scoperto che la figlia faceva uso di sostanze stupefacenti e si era ammalata di AIDS. Il crollo delle speranze di vedere nella figlia un futuro diverso aveva annientato la sua vitalità. Le terapie farmacologiche non avevano avuto che un risultato parziale, C. manteneva un comportamento adeguato, ma era molto meno aperta al dialogo. Durante il lungo ricovero, mi aveva fatto intuire che aveva comunque preso una decisione, la sua vita non aveva più senso, che avrei potuto tenerla ricoverata anche anni ma prima o poi ce l’avrebbe fatta a raggiungere il suo obiettivo. Aveva aggiunto che non avrei dovuto preoccuparmi, che non lo avrebbe mai fatto dopo la dimissione per evitare di crearmi problemi.

A distanza di 30 anni, questa relazione mi è rimasta dentro per vari motivi, parla sicuramente dei limiti dei nostri strumenti di fronte a situazioni che, già gravi in partenza, raggiungono un livello di sofferenza impossibile da tollerare. Il crollo della speranza che il proprio sacrificio possa portare felicità a qualcuno che si ama ed è diventata la sola ragione di vita ha impedito che si creasse uno spazio di speranza nel futuro. La mancata riparazione di una vita dolorosa attraverso un legame affettivo è diventato l’ennesimo fallimento esistenziale.

Mi ha colpito la preoccupazione che C. ha sviluppato nei miei confronti, di un medico con cui ha avuto un rapporto di durata limitata, segno di quella sorprendente intimità che a volte si crea tra persone che accidentalmente incrociano i loro percorsi e, pur consapevoli dei limiti del loro incontro, o forse proprio per quello, condividono parti delicate del loro mondo emotivo.

Riparazioni parziali:

La reverie come segnale d’allarme.

Nel riportare una seduta di un lungo percorso analitico, cerco di mostrare una delle funzioni della reverie, un’immagine che si presenta nella mente dell’analista ma è frutto di comunicazioni inconsce della coppia analitica, la potenza dell’immagine può trasformare un momento potenzialmente drammatico, che parla di una riparazione impossibile e del blocco dell’analisi, in una possibile riparazione parziale.

L. inizia l’analisi per importanti vissuti ipocondriaci che interferiscono con la qualità della sua vita. Ogni lieve sintomo di malfunzionamento del corpo le provoca un’intensa angoscia dovuta alla paura di aver contratto malattie mortali.

Nella sua storia ci sono episodi dolorosi collegati alla morte tragica di entrambi i genitori. L. si è difesa dalle situazioni drammatiche della sua vita con un atteggiamento che l’ha portata a scelte conservative, a congelare la maggior parte delle sue emozioni.

Il giorno successivo a una seduta emotivamente intensa, in cui aveva rievocato alcuni episodi drammatici della sua vita, mi racconta un sogno:

L: ero una bambina, nella casa in cui abitavo a quel tempo, avevo una pentola in mano piena d’olio, cercavo di trasportarla senza rovesciarne il contenuto, qualcuno mi proponeva di aiutarmi ma rifiutavo. Il risultato è che l’olio iniziava a ondeggiare e usciva fuori dalla pentola macchiando il divano.

Inizio a pensare che è un momento particolare dell’analisi, il passaggio al lettino, dopo alcuni mesi, ha impresso una marcia diversa. L., di solito laconica ed emotivamente coartata, ha iniziato a riempire di contenuti emotivi la seduta. Rievocare alcuni momenti della sua storia di per sé altera un equilibrio poiché, per la prima volta, c’è un interlocutore che nonostante la cautela, per il solo esserci, rende più forti le emozioni. Le rimando che nel sogno sembra essere rappresentato il timore che, come in passato, alcune situazioni della sua vita facciano ondeggiare le emozioni e che con molta fatica possono essere controllate.

Si impone, a quel punto, nella mia mente il personaggio di Melville, Bartleby lo scrivano: “Preferirei di no” era la sua risposta, qualsiasi cosa gli proponessero. La frase parla della paura che la vita possa travolgerci, del tentativo di nasconderci che a volte mettiamo in atto anche a costo di uccidere parti di noi e descrive la vita di L., sempre vissuta limitando sogni e ambizioni.

Le propongo la frase di Melville per poter parlare del rischio di una vita “a tre cilindri”, mi rendo conto immediatamente della forza dell’immagine che ho evocato visto che Bartleby, nel racconto di Melville, si lascia morire d’inedia. Evidentemente vissuti mortiferi hanno preso corpo in seduta e forse, nell’alternativa tra la cautela e lo sfidare la coppia a reggere un’intensità emotiva elevata, abbia prevalso il timore che, continuando ad andare a tre cilindri, prima o poi il “motore analitico” si sarebbe rotto.

L. mi risponde riproponendo ricordi dolorosi, raccontando di una visita alla tomba dei genitori, il dolore sembra avere una qualità diversa. L’episodio viene raccontato con una sottolineatura del fatto che, per la prima volta, aveva accettato di essere accompagnata dal marito, la condivisione cambia la qualità della sofferenza.

La sensazione che sia impossibile contenere alcune emozioni ci può portare a negarle, anche se qualcuno ci propone di condividerle, si creano sacche di sofferenza che facilmente possono infettarsi e rompendosi, come un ascesso, provocare una “setticemia psichica”.

Questo il senso dell’immagine di Bartleby, che non riesce ad evitare un’infezione sistemica provocata dal contatto con una quantità di sofferenza eccessiva. Infatti, nell’ultima pagina del racconto, Melville ci racconta il “prequel”, ciò che ha condizionato la decisione del protagonista di rinunciare progressivamente alla casa, al lavoro, al cibo e quindi alla vita. Bartleby per molti anni aveva lavorato in un ufficio in cui si occupava di lettere smarrite (dead letters in inglese) e un numero considerevole le mandava a bruciare, l’esperienza lo aveva profondamente turbato, pensando a quante possibilità concrete e relazionali fossero andate perse.

Uno degli obiettivi dell’esperienza analitica potrebbe essere quello di recuperare le varie lettere, i racconti del paziente che parlano delle possibilità che sono andate perdute a causa di eventi traumatici o per il timore che la loro consegna potesse portare a un carico emozionale eccessivo. Insieme al paziente cerchiamo di riparare per quanto possibile il danno, di disseppellire corpi sepolti di cui sentiamo le voci (Ogden, 2022). In questo modo rianimiamo alcune storie prima che vengano bruciate. A volte possiamo solo impedire che il paziente o, meglio la coppia analitica, venga travolta dal dolore conseguente al peso delle storie interrotte o morte.

Cuore nero di Silvia Avallone (2024).

L’esperienza perturbante che si prova nell’esperienza della lettura è quella di entrare in un numero infinito di mondi che hanno contemporaneamente la qualità dell’estraneo e del familiare. Un mondo estraneo perché lo ha disegnato l’autore, allo stesso tempo familiare perché al di là della trama e dell’esperienza artistica di contatto con il bello, a volte si impongono delle metafore o delle immagini che ci sembra colgano un aspetto assoluto, verità che i narratori dicono meglio di noi psicoanalisti. Lo psicoanalista lettore di romanzi cerca sempre una qualità analitica, una risorsa per espandere la sua capacità di narrare in ogni testo significativo. Non per copiare, come scriveva Eco (1979) ma per rubare intuizioni, stati d’animo, trame e relazioni.

Leggiamo per testare la nostra capacità di immaginarci in ruoli scomodi, per espandere la nostra capacità di raccontare il mondo e noi stessi, per fare “stretching” evitando l’umana tendenza ad accomodarsi in un assetto stabile e comodo.

All’interno di Cuore nero, un romanzo denso e capace di esplorare la natura umana, c’è stata un’immagine che mi ha rapito, che mi è sembrata descrivere come sia possibile a volte riparare parzialmente eventi impensabili.

Il romanzo racconta di due persone, un uomo e una donna che accidentalmente si incontrano, entrambi hanno dentro di sé un dolore impensabile e hanno deciso di vivere in una sorta di eremitaggio. La donna nell’adolescenza ha ucciso una sua coetanea, ha scontato la sua pena ma è impossibile per lei pensare di rivivere una dimensione relazionale. L’uomo è sopravvissuto per caso a un incidente in montagna in cui sono morti i genitori e un fratello.

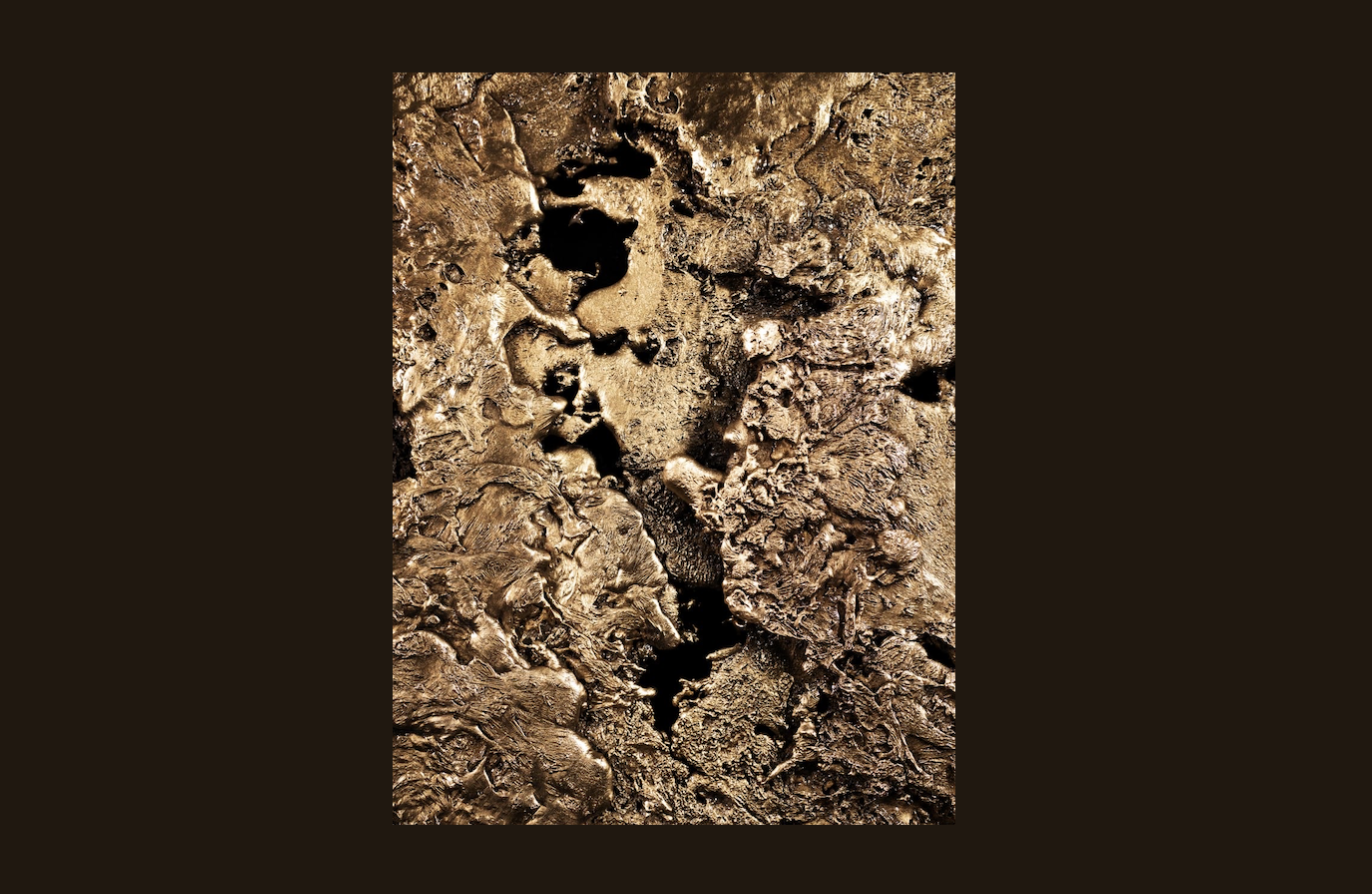

Nel descrivere il dolore per eventi impossibili da superare, l’Autrice evoca l’immagine della bocca di un vulcano spento, arida, morta. L’unica possibilità che si ha di salvarsi dalla continua vista di quello che rappresenta l’equivalente di una bomba che, esplodendo, uccide ogni cosa vivente è quella di piantare fiori e alberi intorno alla bocca del vulcano,facendo sì che la vista non sia sempre quella della morte ma che elementi viventi nascondano parzialmente l’immagine, il ricordo, il peso sempre presente, uno schermo vitale che contrasti la disperazione. Aggiungerei, alla densa immagine che la Avallone ha creato, che nelle vicende umane esiste sempre una possibilità di riaccensione dei vulcani, sono territori di cui fare sempre un’adeguata manutenzione.

Sul riciclo virtuoso: l’Enactment generativo.

Il professor Segrè è uno degli artefici di un progetto che il Comune di Bologna ha adottato per il riciclo del cibo non consumato, esperienza poi ampliata anche al riciclo degli oggetti.

L’Enactment è un esempio della capacità del pensiero analitico di fare manutenzione dei concetti ma anche di riciclare in maniera virtuosa quello che inizialmente può sembrare un prodotto di scarto della relazione analitica, trasformando una situazione pericolosa in una sfida al cambiamento.

L’ Enactment, come evento relazionale, verbale o non verbale, accade in seduta inaspettato e con caratteristiche di eccezionalità. Dal punto di vista dell’analista è un momento in cui il suo equilibrio viene messo in discussione, il suo modo di funzionare è in contrasto con il suo modello ideale e la consapevolezza di questo causa turbolenze.

È un fenomeno che nasce dall’incontro/scontro di componenti inconsce, inevitabile, ciclico e potenzialmente trasformativo. Una configurazione relazionale costruita attraverso il gioco delle identificazioni proiettive, mutuamente generato, in cui chi agisce verbalmente o non verbalmente è solo il portavoce di un fenomeno del campo, processuale, continuo e onnipresente, “occasione meravigliosa” per comprendere come funziona la vita interpersonale del paziente (E. Levenson, 1983).

Aron e Atlas (2018) parlano di “Enactment generativi”, il cui valore non risiede solo nella capacità della coppia analitica di riconoscerli e risolverli, ma di far emergere contenuti nuovi e fecondi, i due Autori sottolineano l’aspetto del “relational trial” dell’Enactment, una sorta di test che la coppia fa sulla capacità di crescita comune.

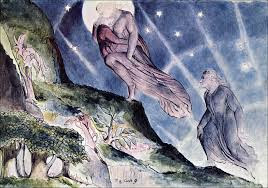

Joyce: una vita di riparazioni

Preparandomi all’incontro con il professor Segrè ho scoperto che la sua famiglia è di origine triestina e che alcuni suoi parenti avevano preso lezioni di inglese da Joyce, durante i suoi due periodi di residenza a Trieste. Nelle mie riflessioni sull’incontro bolognese si è imposta la figura del grande romanziere irlandese cui Bion ha reso omaggio attraverso la Trilogia.

Le sue creazioni letterarie sono il frutto geniale di una vita fatta di tradimenti e riparazioni. Joyce mette al centro della sua opera l’importanza dei legami e gli inevitabili tradimenti e tentativi di riparazione che affronterà nelle varie opere e che riguardano il suo rapporto con la patria e la lingua (Dubliners), la religione e la famiglia (Dedalus), la relazione sentimentale (Exiles).

Ci sono alcune assonanze tra la vita di Joyce, trascorsa a riparare attraverso narrazioni e il percorso di vita di un analista. La scelta di diventare analisti forse è una “non scelta” ma un percorso che creativamente, si spera, ci consente una continua attività di riparazione al servizio del dispositivo analitico. La dimensione, sottolineata da Freud, dell’analisi come compito impossibile si interseca con l’immagine (dal vertice dell’analista) dell’analisi come scelta di vita.

In analisi proponiamo la nostra disponibilità a temperature emotive elevate, l’assetto finzionale collegato al mondo analitico che si crea nel setting non toglie potenza a quello che accade nella situazione analitica, che è vero e provoca cambiamenti, crisi, piacere, dolore, non solo nell’analizzando.

L’analista affronta periodi di solitudine in alcuni momenti complessi di ogni analisi. Tanto si è scritto sui rischi che alcuni strumenti analitici diventino il modo per l’analista di rafforzare la propria identità piuttosto che essere messi al servizio del paziente. I casi più macroscopici riguardano un analista in difficoltà, che ha smesso il percorso formativo, quindi di fare manutenzione dei propri strumenti. Un analista sufficientemente funzionante fa, comunque, un lavoro che lo porta a passare molto tempo esposto a quello che Kernberg (1986) ha definito una ricaduta di materiale nucleare, ad essere esposto per diverse ore al giorno a livelli elevati di sofferenza umana. A questo si aggiunge, come necessario completamento, un’attività di studio e di formazione, cercando ovviamente di non trascurare un buon equilibrio tra il lavoro, i propri affetti e i propri interessi. Compito non facile.

Raccontare storie per riparare.

In seduta cerchiamo di rivivere e ripensare le esperienze del passato attraverso le dinamiche transferali (un passato che contiene anche i tentativi dell’analizzando, più o meno riusciti di riparare la sofferenza), e del presente, valorizzando l’hic et nunc come situazione originale potenzialmente trasformativa. Cerchiamo di espandere la nostra capacità di rendere digeribili eventi ed emozioni attraverso la qualità dialogica delle narrazioni, in termini bioniani apparentemente lavoriamo sui contenuti, in realtà cerchiamo di espandere una funzione fatta oltre che di contenuti, di stile.

Continuarration è il termine che è stato usato per definire lo stile di Joyce, in cui piani diversi si sovrappongono nel determinare la costruzione narrativa. Un neologismo che rimanda a una visione della comunicazione umana in cui più livelli sono contemporaneamente presenti, dissolvendosi l’uno nell’altro, lasciando la possibilità in seduta di sintonizzarsi su uno o l’altro dei livelli, tenendo conto dell’intensità emotiva tollerabile in quel momento.

È quello che avviene in analisi se immaginiamo, come ci ricorda Ogden (2024), di pensare all’inconscio come una particolare qualità della coscienza che consente di creare un pensiero artistico e assolutamente individuale. Più facilmente potrà avvenire lo slittamento delle temporalità e l’articolazione della dinamica tra l’Io-Tu e il Noi, dimensioni pensate in continua tensione.

La costruzione dialogica delle narrazioni implica una continua negoziazione emotiva giocata a livello linguistico, non solo attraverso gli aspetti semantici ma anche le componenti prosodiche e le pause. In questo modo la coppia crea versioni narrative della storia del paziente e della coppia stessa, vive nel presente le configurazioni emotivamente significative, ipotizza mondi possibili mettendosi alla prova in ruoli inconsueti e conflittuali in situazioni di sicurezza.

Le riparazioni avvengono collegando eventi, creando relazioni tra personaggi della seduta, tra livelli narrativi, sullo sfondo di un’atmosfera affettiva. Rimarranno le cicatrici o comunque le tracce di un percorso faticoso che non vanno ignorate, sono il segno del “lavoro” riparativo, “della processualità, dei suoi inevitabili limiti, i suoi arresti, la sua temporalità, la sua ambivalenza” (Meotti F.1998).

Ogni analisi è incompleta, si conclude l’esperienza analitica ma non l’analisi e questo vale anche per noi, e ci ricorda l’importanza di riparare continuamente le nostre funzioni analitiche. Diventare sé stessi come analisti è un lavoro mai completamente ultimato che passa attraverso una continua manutenzione della mente che, iniziata con la propria analisi continuerà attraverso il lavoro quotidiano con i pazienti, i momenti di contatto con alcuni colleghi, le letture e quei momenti di isolamento e ripensamento sottolineati da Winnicott (1971) e Ogden (2024).

Considerazioni sul perché si diventa analisti sono complesse ed esulano da questo scritto ma non è privo di senso ipotizzare che ascoltare e raccontare storie per diverse ore al giorno sia un modo anche per l’analista di continuare a ricucire parti di sé, accettando un lavoro senza fine che contempla l’accettazione dei propri limiti e l’impatto del passare del tempo.

Nell’ultimo intervento del dialogo bolognese, il professor Segrè ha messo in evidenza la dimensione relazionale che è sullo sfondo dei suoi progetti e l’importanza del “dono”, inteso come scambio affettivo o concreto spontaneo all’interno di sentimenti di umana solidarietà, mi sono sembrate parole che legavano le nostre esperienze.

Concludo ritornando a Joyce, la riparazione prende il sopravvento nei suoi ultimi lavori e si può condensare nel sì di Molly, (l’ultima parola dell’Ulysses) che rappresenta l’accettazione della condizione umana e dei suoi limiti attraverso l’esaltazione dei momenti di intensità emotiva sparsi nella quotidianità, forse sono quelli che sono sullo sfondo dell’impegno del Comune di Bologna e delle tante persone che contribuiscono a portarlo avanti e di chi attraverso l’analisi cerca di diffondere l’importanza di emozioni e sentimenti.

Ringrazio ancora Daniela e Roberto per la piacevole esperienza e i colleghi con i quali abbiamo condiviso le emozioni della serata.

Bibliografia

ARON, L., ATLAS, G. (2018). Dramatic dialogue. New York, Routledge.

AVALLONE, S. (2024). Cuore nero. Milano, Rizzoli.

BION, W.R. (1962). Apprendere dall’esperienza. Roma, Armando.

BION, W.R. (1973-4). Brazilian Lectures. CWWB vol7. London and New York, Routledge.

BION, W.R. (1977). Discussioni con W.R. Bion. Torino, Loescher.

ECO U. (1979). Lector in fabula. Milano, Bompiani.

JOYCE, J. (1922) Ulisse. Milano, Mondadori, 1988.

KERNBERG: O. (1986). Institutional problems of psychoanalytic education. Journal of American Psychoanalytic Association. 34, 799-834.

KLEIN M. (2017). Lezioni sulla tecnica. Milano, Cortina, 2020.

LEVENSON (1983). L’ambiguità del cambiamento. Roma, Astrolabio, 1985.

LUPINACCI, M.A. (2024). Riparazione: un concetto e la sua realizzazione clinica. In: La riparazione. LUPINACCI, M.A., ROSSI, N., RUGGIERO, I. (a cura di). Roma, Astrolabio.

MAZZACANE, F. (2011). L’analista sulla scena del sogno. In: Psicoanalisi in giallo. FERRO, A. et al. Milano, Cortina.

MELVILLE, H. (1853) Bartleby lo scrivano. In: Racconti. Torino, Einaudi, 1954.

MEOTTI, F. (1998). Un paradosso della riparazione. Letto al CMP.

OGDEN, T.H. (2022). Prendere vita nella stanza d’analisi. Milano, Cortina.,

OGDEN, T.H. (2024). Essere vivi. Milano, Cortina.

SPEZIALE BAGLIACCA, R. (1997). Colpa. Roma, Astrolabio.

WINNICOTT, D.W. (1971) Gioco e realtà. Roma, Armando.