Parole chiave: addiction, dipendenza, gambling, gaming, tossicomanie classiche, tossicomanie comportamentali

Una finestra psicoanalitica sulle dipendenze

A cura del gruppo nazionale della SPI “Laboratorio Dipendenze”[1]

Abstract:

Il lavoro, frutto del “Laboratorio Dipendenze”, riprende alcuni dati più significativi del fenomeno delle dipendenze in particolare nella fascia adolescenziale come riportati dalla Relazione al Parlamento 2025.

Gli Autori si interrogano sul significato di «dipendenza» e di «addiction», preferendo quest’ultimo termine in quanto mette in primo piano i processi psichici sottostanti a tali quadri patologici (McDougall, 1989).

Nel testo si affronta la difficoltà di proporre un trattamento psicoanalitico a pazienti affetti da dipendenza. Viene fatta una breve disamina dei contributi di alcuni psicoanalisti che si sono occupati del tema nel corso degli anni offrendo alcune prospettive e chiavi di lettura del fenomeno che paiono avere come comune denominatore l’ipotesi che in questa tipologia di pazienti si ritrova una fatica profonda a vivere l’area dell’alterità, la ricerca di territori fusionali e la grande difficoltà a sostare e vivere le aree differenziate della mente.

Nel 2023 è nato nella SPI un “Laboratorio” sui temi delle Dipendenze, riconosciuto dall’Esecutivo Nazionale lo scorso 27 maggio. È costituito da Soci e Candidati di diversi Centri, alcuni dei quali lavorano nei Servizi Pubblici e privati preposti alla cura dell’addiction.

Il tema delle Dipendenze Patologiche, ha attraversato per più di mezzo secolo i Servizi pubblici e privati e nell’ultimo ventennio circa ha assunto dimensioni molto complesse sia dal punto di vista clinico che psicopatologico, oltre che sociale interrogando sempre di più il pensiero e la pratica psicoanalitica.

Qualche dato

La questione della dipendenza si intreccia molto con quella dell’adolescenza; nella Relazione al Parlamento 2025 (dati 2024, pubblicati il 24.06.2025), documento ufficiale che ogni anno raccoglie i dati sul fenomeno, si legge che nel 2024 quasi 910mila giovani tra 15 e 19 anni, pari al 37% della popolazione studentesca, riferiscono di aver consumato una sostanza psicoattiva illegale almeno una volta nella vita e 620mila studenti (25%) nel corso dell’ultimo anno. Il dato è in lieve diminuzione rispetto al 2023.

660mila studenti (27%) riferiscono di aver utilizzato cannabis almeno una volta nella vita, 520mila lo hanno fatto nell’ultimo anno (21%) e per 67mila studenti (2,7%) si è trattato di un consumo frequente (20 o più volte nel mese).

Più di 6 consumatori su 10 hanno utilizzato cannabis per la prima volta fra i 15 e i 17 anni, mentre oltre un terzo (35%) l’ha provata a 14 anni o meno. Quest’ultimo dato è in aumento rispetto al 2023.

Poco più di 280mila studenti (12%) hanno fatto uso di almeno una Nuova Sostanza Psicoattiva (NPS) nella vita e circa 140mila (5,8%) nel corso dell’anno. Tra le NPS più utilizzate ci sono cannabinoidi sintetici (5,5%), oppioidi sintetici (2,8%) e ketamina (1,5%).

Oltre 110mila ragazzi (4,7%) riferiscono uso di stimolanti (amfetamine, ecstasy, GHB, MD e MDMA) nel corso della vita, quasi 59mila (2,4%) nel corso dell’ultimo anno.

Il 3,1% degli studenti, circa 77mila riferisce di aver assunto cocaina almeno una volta nella vita, oltre 45mila (1,8%) lo hanno fatto nel corso del 2024. I maschi sono più delle femmine. Più della metà degli studenti che hanno usato cocaina (55%) ha iniziato tra i 15 e i 17 anni, mentre il 40% si è avvicinato alla sostanza prima dei 15 anni (dato in linea con il 2023).

Circa 55mila ragazzi (2,2%) hanno consumato oppiacei almeno una volta nella vita, quasi 30mila (1,2%) nel 2024. Il consumo di oppiacei si distribuisce in modo uniforme tra le fasce d’età, con un picco tra i 17enni (1,6%) e prevale tra i ragazzi, specialmente tra i 15-16enni dove il rapporto di genere è più che triplo a loro favore. Oltre la metà degli studenti utilizzatori (55%) ha iniziato tra i 15 e i 17 anni, il 37% ha provato la sostanza a 14 anni o meno, dato stabile rispetto al 2023.

Quasi 970mila studenti (39%) hanno riferito di essersi ubriacati almeno una volta nella vita, 740mila nel corso dell’anno (30%) e in 33mila lo hanno fatto almeno 10 volte negli ultimi 30 giorni (1,3%). Si rilevano sempre percentuali maggiori tra le ragazze. Il 62% riferisce una prima ubriacatura tra i 15 e i 17 anni, mentre il 36% prima dei 15 anni, un dato in crescita.

Circa 510mila gli studenti (21%) riferiscono il consumo di almeno una tipologia di psicofarmaci senza prescrizione medica (PSPM) nel corso della vita, mentre 290mila (12%) ne hanno fatto uso nel corso dell’ultimo anno. Per circa 54mila studenti (2,2%) si è trattato di un consumo frequente di almeno 10 volte nel mese. A partire dal 2021, il consumo farmaci SPM ha registrato un incremento costante raggiungendo, nel 2024, i valori più alti di sempre.

Tra le diverse tipologie più utilizzati quelli per dormire e/o rilassarsi (8,4%), seguiti da quelli per l’umore (2,4%), per l’attenzione e/o l’iperattività (2,1%) e per il controllo del peso (1,5%). Si osserva inoltre una significativa differenza di genere: le studentesse presentano una prevalenza di consumo doppia rispetto a quella dei coetanei maschi. Nel caso degli psicofarmaci per le diete la diffusione tra le ragazze è superiore di oltre tre volte.

Passando al mondo dei videogiochi, quando oltrepassa il limite di un normale passatempo, il gaming può essere il testimone di una difficoltà nelle relazioni, ad andamento ingravescente e impattante negativamente sulla vita sociale e/o sul rendimento scolastico. Nel 2024, oltre 410mila studenti (17%) hanno mostrato un profilo di gioco “a rischio”: trascorrono molte ore a giocare e si arrabbiano se non possono farlo.

Il gioco d’azzardo tra i giovani mostra un andamento in marcata crescita, raggiungendo il dato più alto di sempre. Nel 2024, 1milione e 530mila ragazzi, pari al 62% degli studenti, riferiscono di aver giocato d’azzardo almeno una volta nella loro vita, mentre oltre 1milione e 420mila ragazzi (57%) lo hanno fatto nell’ultimo anno. Anche il gioco online è in costante aumento: nel 2024, 320mila ragazzi (13%) riferiscono di aver giocato d’azzardo su Internet. Rispetto alle coetanee, i ragazzi giocano in percentuale maggiore a quasi tutti i giochi analizzati.

Alcune ipotesi psicoanalitiche sull’addiction

Molte di queste persone accedono ai nostri studi e nei Servizi con richieste o problematiche piuttosto variegate; spesso hanno sperimentato o stanno sperimentando comportamenti additivi nel loro “normale” percorso di vita. Col passare degli anni il fenomeno è molto cambiato e oggi si registra un abbassamento dell’età del consumo di sostanze stupefacenti e alcol; anche il gambling e le altre forme di addiction non sono da meno.

Si rileva anche una accresciuta frequenza di cosiddette politossicomanie e una generale ingravescenza della psicopatologia associata.

È lecito domandarsi quali tipologie di intervento e di trattamento sono in linea con la trasformazione e la variegatura delle dipendenze patologiche.

In realtà più che quello di dipendenza, si tende a preferire l’impiego del termine addiction in quanto la parola dipendenza tende a portare l’attenzione sull’oggetto del dipendere, mentre addiction spinge a mettere in primo piano i processi psichici sottostanti a tali quadri patologici (McDougall, 1989).

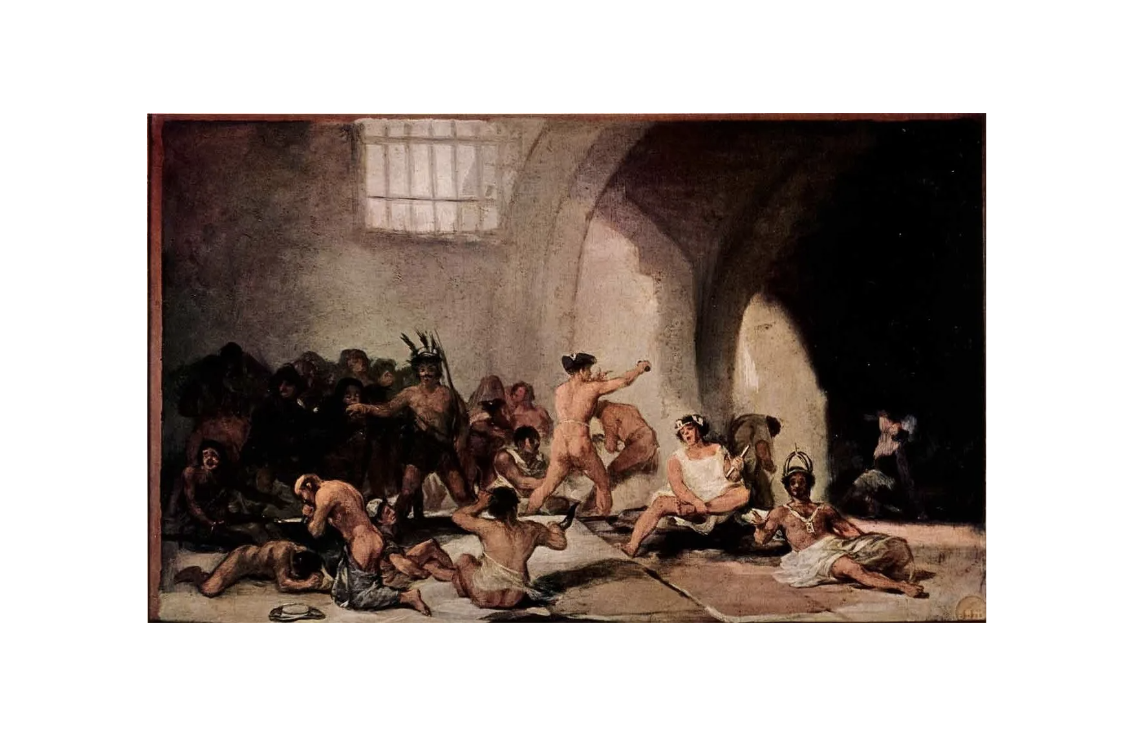

Il suo significato si snoda secondo due direttive. Da una parte esso si riferisce alla dimensione additiva nel senso di aggiungere, di addizionare qualcosa con la finalità, forse, di stabilire o ristabilire degli equilibri psichici o psico-fisici che sono andati perduti o forse non ci sono mai stati. L’altra linea di significato si riferisce all’addiction in quanto pratica medievale impiegata dalla magistratura dell’epoca e consistente in una sorta di condanna alla schiavitù, inflitta a coloro che avevano contratto un debito e non erano in grado di onorarlo (Bergeret et all., 1989).

Si potrebbe dire che si aggiunge qualcosa poiché manca qualcosa e ciò che manca sono quelle risorse necessarie per onorare il debito e traghettarsi verso l’area dell’emancipazione e della differenziazione. In queste persone si rileva una mancanza o debolezza di quelle funzioni mentali atte a realizzare quella necessaria definizione di sé e riconoscimento dell’altro fondamentale per realizzare il processo emancipativo.

Le addiction hanno assunto una portata epidemica a partire dagli anni settanta negli Stati Uniti e ottanta in Europa. Si tendeva, allora, a identificare l’addiction con la tossicomania e l’etilismo che affliggevano da tempo le società industrializzate in modo abbastanza trasversale rispetto a tutte le classi sociali. Sappiamo oggi quanto questa identificazione sia fuorviante, essendo lo spettro di questa patologia molto esteso ed esorbitante rispetto alla sola area della dipendenza da sostanze.

È nota la difficoltà a proporre un trattamento psicoanalitico a persone affette da qualsivoglia dipendenza, scontrandosi solitamente con la rocciosità dei quadri mentali sottostanti a tali patologie. Si tratta di persone in grande difficoltà a mantenere un setting classico, per i quali è frequente il passaggio all’atto e la presenza ingombrante della sostanza da cui la persona in stato di addiction è colonizzata e rappresenta una sorta di viatico più sicuro. Affidarsi a una sostanza oppure a una condotta è “meno pericoloso” che affidarsi a una persona in carne e ossa, a una relazione. Ci si chiedeva e ci si chiede ancora oggi quanto i soggetti con addiction fossero e siano trattabili con psicoterapie espressive o addirittura con la psicoanalisi, poiché hanno un funzionamento caratterizzato da meccanismi difensivi molto primitivi che risulta complessivamente compromesso e con i quali non è facile instaurare un’alleanza di lavoro al di là della concretezza dell’oggetto. Il paziente dell’addiction mantiene un rapporto particolarmente stretto con l’oggetto della dipendenza che sente come un elemento più sicuro da reperire e per il tipo di risposta che può riceverne. Cosa ben diversa se tali richieste dovessero essere rivolte a una persona. Quest’ultima presenta un indice di imprevedibilità e di variabilità intollerabile e una altrettanto intollerabile incertezza nella risposta.

Inevitabilmente questo significa che l’approccio, anche quello psicoanalitico, va commisurato alla sostenibilità della cura.

Il disastro affettivo e relazionale che la dipendenza produce nella mente e nei rapporti interpersonali e sociali di chi ne è affetto rende il trattamento irto di difficoltà e richiede pertanto inevitabili correttivi tecnici e relazionali. L’addiction è di grande ostacolo allo stabilirsi di una relazione intima e intensiva con il curante o con la équipe di lavoro, e quindi con il moltiplicarsi degli attaccamenti, dei transfert e delle “pressioni” inevitabili in ogni forma di cura.

In ogni caso negli anni si sono moltiplicate le iniziative e gli studi psicoanalitici tesi a comprendere al meglio tali quadri mentali e definire delle modalità trattamentali adatte a tali problemi.

Sandor Rado partendo da alcune teorizzazioni proprie della psicoanalisi classica (1926), ha introdotto il concetto di “farmacotimia” (1933) e l’importanza dell’orientamento narcisistico nella tossicomania.

Alla base della tossicomania ci sarebbe una depressione carica di tensione che “sensibilizza il paziente all’effetto gradevole generato dal farmaco”. È comunque un’intensa sensazione, equiparata o preferita all’orgasmo sessuale, che si accompagna ad uno stato di totale rilassamento, di piacevole soppressione dell’angoscia del vivere.

Il tossicodipendente tornerebbe così allo stato narcisistico originario, rintracciabile nelle sue fantasie di invulnerabilità e immortalità.

Quando l’euforia è seguita di nuovo dalla depressione, il tossicomane sente più forte il bisogno della sostanza, con una modalità tipica della coazione a ripetere.

Nel manuale “La psicoanalisi” Glover (1949) affronta in modo diretto il problema di una sistematizzazione concettuale della clinica delle tossicomanie. Definisce le tossicomanie come una malattia “di transizione” per la presenza contemporanea di elementi nevrotici e psicotici.

Glover non ritiene che la tossicodipendenza si collochi nell’ambito della psicopatia; dal punto di vista clinico, secondo l’Autore si avvicinerebbe ai disturbi maniaco-depressivi, la conformazione “di natura disfasica, in cui la fase di dolorosa astinenza corrisponde alla fase depressiva della ciclotimia, mentre la fase di intossicazione ha molte caratteristiche in comune con l’eccitamento maniacale”.

In alcune forme di dipendenza è possibile riscontrare un uso eccessivo del meccanismo della proiezione e ciò ha portato Glover a fare una distinzione tra tipi di tossicomania “depressivi” e “paranoici”. Per Glover la terapia consiste in un lavoro lungo, complesso, basato su un approfondito rimodellamento della personalità.

L’autore introduce in maniera piuttosto articolata la differenziazione tra tipologie di tossicodipendenza e in particolare sottolinea la sua collocazione al limite lungo l’asse nevrosi-psicosi; con queste osservazioni vengono poste le basi per accostare la tossicodipendenza con il disturbo borderline.

McDougall (1982) fa rientrare le patologie della dipendenza nelle manifestazioni dei conflitti psichici attraverso “atti-sintomi”.

Nel cosiddetto “teatro del transizionale” i personaggi del mondo interno del soggetto sono ridotti a oggetti parziali, inanimati. Il tossicodipendente non ha potuto beneficiare della presenza di un oggetto transizionale e non ha fatto l’esperienza di essere in grado sopportare l’assenza, perché non è stata possibile un’introiezione dell’oggetto. Difensivamente il soggetto si scinde così in due parti, una rinchiusa nel proprio mondo interno, l’altra rivolta all’esterno compiacente verso tutte le richieste che da qui provengono; ne consegue l’incapacità a comprendere e contenere tutto quello che avviene nel mondo (sia esterno che interno) nonché un doloroso e intimo sentimento di vuoto. Questa relazione è caratterizzata da un forte bisogno di fusionalità unito a un profondo timore di influenza malefica; è come se il soggetto chiedesse una vicinanza affettiva intensa quanto impossibile da raggiungere, da cui deriva una rabbia distruttiva che cerca continuamente di realizzarsi nel mondo esterno. Anche il terapeuta, come l’équipe curante, è come Giano bifronte visto da un lato come oggetto buono e salvifico perché idealizzato e dall’altro come maligno e sadico che costringe alla sofferenza.

Conflitti o vissuti arcaici sono rimasti all’interno della persona, senza parola, come qualcosa di non rappresentabile, “uno spazio morto”, che solo mediante l’atto-sintomo si manifesta senza essere comprensibile; da qui la sensazione diffusa del paziente di non capire quel che lo fa star male o se il suo star male è dovuto a qualcosa di fisico o di psichico.

In un altro lavoro McDougall (2003) riprende la sua tesi della tossicodipendenza come <soluzione psicosomatica>, piuttosto che psichica. La patologia dell’addiction si configura come una mancanza di regolazione del Sé, per cui l’oggetto additivo è un sostituto concreto, corporeo di un regolatore interno.

La difficoltà a sentirsi vivi nei propri confini, nel proprio corpo, di posticipare i propri desideri e di adattarsi alle regole sono il denominatore comune sia delle tossicomanie classiche, legate all’assunzione di una sostanza (alcol, droghe, tabacco) sia delle tossicomanie cosiddette comportamentali (disturbi alimentari, gambling, shopping compulsivo, etc.). L’oggetto dell’addiction verrebbe cercato per la sua funzione di riparazione e di compensazione rispetto alle mancanze o debolezze degli assetti narcisistici strutturali, di origine infantile, che sono causa del senso di fragilità, di svuotamento e di insicurezza.

Olievenstein (1974), fra i primi psichiatri francesi, allievo di Lacan, a occuparsi di addiction teorizzava la presenza di uno specchio infranto. Riprendendo le argomentazioni lacaniane relative alla fase dello specchio, ipotizzava che nel futuro tossicomane vi potesse essere la ricerca di un’immagine di sé solo intravista poiché lo specchio si è rotto.

Altri psicoanalisti si sono occupati e hanno tentato di descrivere i fenomeni associati all’addiction, essi hanno cercato di individuare le caratteristiche comuni di personalità sottostanti la patologia additiva, interrogandosi sull’uso dell’oggetto, sul narcisismo mortifero, sul rapporto mente-corpo intrattenuto da queste persone (Bergeret, Khantzian, Olivenstein e altri).

In ogni caso queste argomentazioni e tante altre sembrerebbero condurre all’idea che nel paziente dell’addiction vi sia una fatica profonda a vivere l’area dell’alterità, la ricerca di territori fusionali e la grande difficoltà a sostare e vivere le aree differenziate della mente.

Bibliografia

Bergeret J., Fain M., Bandelier M., (1983) Lo psicoanalista in ascolto del tossicomane, Borla, Roma

Glover E. (1949), La psicoanalisi, Feltrinelli-Bocca, Milano, 1975

McDougall J. (1982), Teatri dell’Io, Raffaello Cortina Editore, Milano,1988

McDougall J. (2003), L’economia psichica della dipendenza: una soluzione psicosomatica al dolore psichico, in: Rinaldi L. (a cura di), Stati caotici della mente, Raffaello Cortina Editore, Milano

Olivenstein C. (1974), Il destino del tossicomane, Borla, Roma, 1984

Olivestein C. (1981), L’infanzia del tossicomane, in: “Arch. di Psicol. Neurol. e Psichat.”, XLII, 201 – 227

Rado S. (1926), The psichic effects of intoxication: attempts at a psychoanalytic theory of drug addiction, in: “International Journal of Psychoanalysis, VI

Rado S. (1933), The psychoanalytic of pharmacothymia, Psychoanal. Quart.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze; https://www.politicheantidroga.gov.it/media/v5dlr0fu/relazione-al-parlamento-2025.pdf

[1] Il gruppo, riconosciuto dall’Esecutivo Nazionale SPI, è costituito da soci SPI: L. Bancheri, F. Castriota, R. Lacerenza, A. Gallo, V. Sava e candidati in formazione: F. Alimonti, A. F. Auletta, F. M. Moscati, M. Sasso