Parole chiave: emozionare “O”, memorie sensoriali, dislessie emotive, una “O” personale, sensory floor

Proponiamo questo scritto del Dott. Collova’ attento conoscitore della teoria del campo, di autori come Bion, Grotstein, Ogden per citarne alcuni.

Traccia e percorre in questo suo lavoro un sentiero ben definito che collega gli autori da lui più frequentati, focalizzandosi sul tema delle origini, in particolare quelle della mente e quelle del sé.

L’approccio originale al tema si evidenzia nel giungere con questo sentiero fino a Winnnicott e collegare aspetti teorici e clinici in un unico filo “trovato/creato”, “il filo della vita” per citare Anna Oliva De Cesarei.

Buona lettura.

Fausta Cuneo

Verso una “O”: personale?

Maurizio Collovà

Una mamma mi racconta un po’ perplessa del suo bambino che le chiede: “Mamma, ma quando non ero ancora nella tua pancia, tu mi pensavi?” Cosa sta chiedendo questo bambino alla sua mamma? Forse qualcosa che ha a che fare con un’O-rigine, l’esistenza di un luogo? In altre parole: forse, “… quando sono davvero nato nella tua mente”? Perché è così importante questa domanda per ciascuno di noi anche nel corso della nostra vita? Il mio pensiero va, per chi non la conoscesse, alla novella di Luigi Pirandello (1994. pp. 2687) “Colloqui coi personaggi: Colloquio con la madre”.

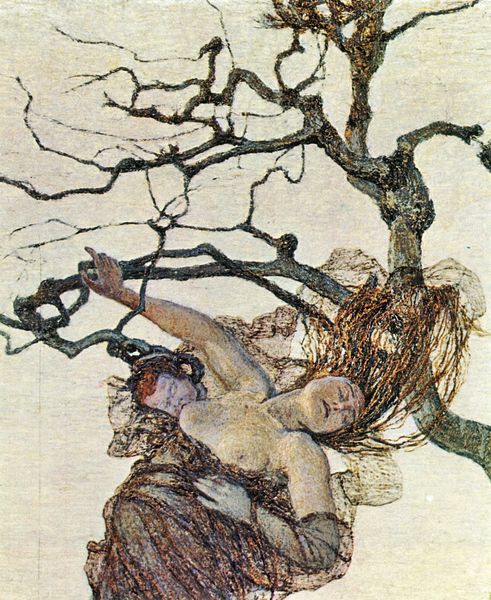

Con una bella espressione di Grotstein (2010) si potrebbe dire che sanità e patologia dipendono da quanto siamo in grado di “emozionare O”, in altre parole di avviare una “O” ancora impersonale verso una “O” personale, ammesso che come tale possa davvero esistere. Per esemplificare potremmo utilizzare la metafora della nostra nascita, ma potremmo considerare anche l’inizio di una seduta, o di un’analisi e così via. Prima del big bang della nostra nascita siamo “O”, ma, io penso, come sarà chiaro più avanti, più corretto dire, prima del nostro concepimento, e un attimo dopo, se incontriamo una mente sufficientemente funzionante, quella della madre o dell’analista, cominciano i tentativi di personalizzare la nostra “O” attraverso la co-costruzione di narrazioni verso cui abbiamo una innata predisposizione alla ricerca. “L’essere umano sembra […] richiedere delle storie [a story-teller and a story requisitioner]” (ibidem. pp. 300). Questa esigenza ha il fine di legare l’angoscia creata da O, ignoto, infinito, trasferendola in una struttura narrativa fittizia, ma credibile, di coerenza e significato.

Ogden (1994) descrive la nascita psichica partendo dall’immagine “guancia-seno” riagganciandosi alle prime forme autistiche che si creano nella loro interfaccia, capaci di dare vita all’esperienza di essere in un ambiente. Le prime memorie quindi avranno una qualità sensoriale e costituiranno un inconscio che non ha subito il processo della rimozione in quanto mai stato conscio. Nella formulazione di Bion (1998) si tratterebbe di un inconscio inaccessibile.

Per l’analista entrare in contatto con questi elementi significa intuire il non ancora pensabile, l’indicibile, nel senso letterale della non parola, ciò che non può essere ancora detto.

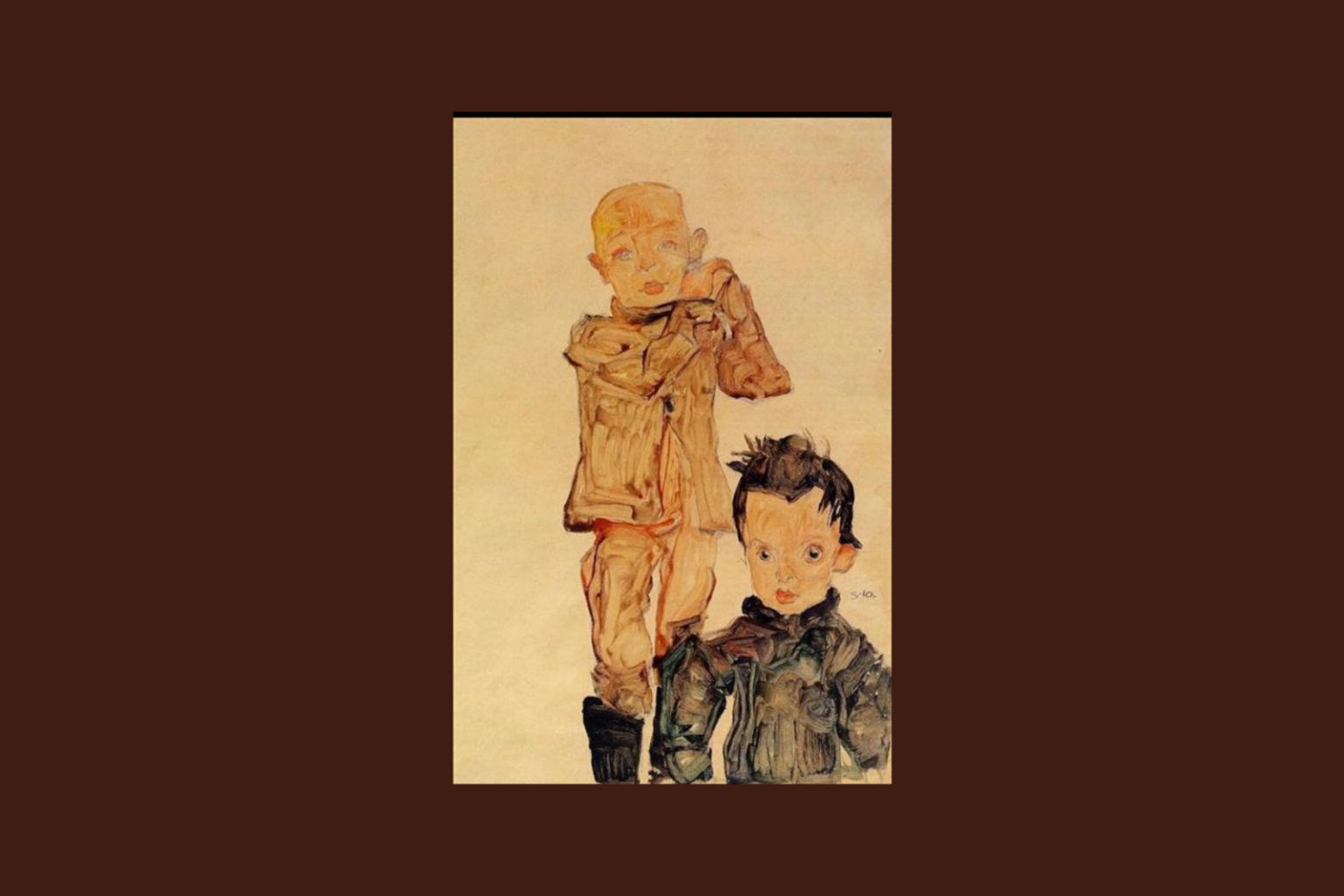

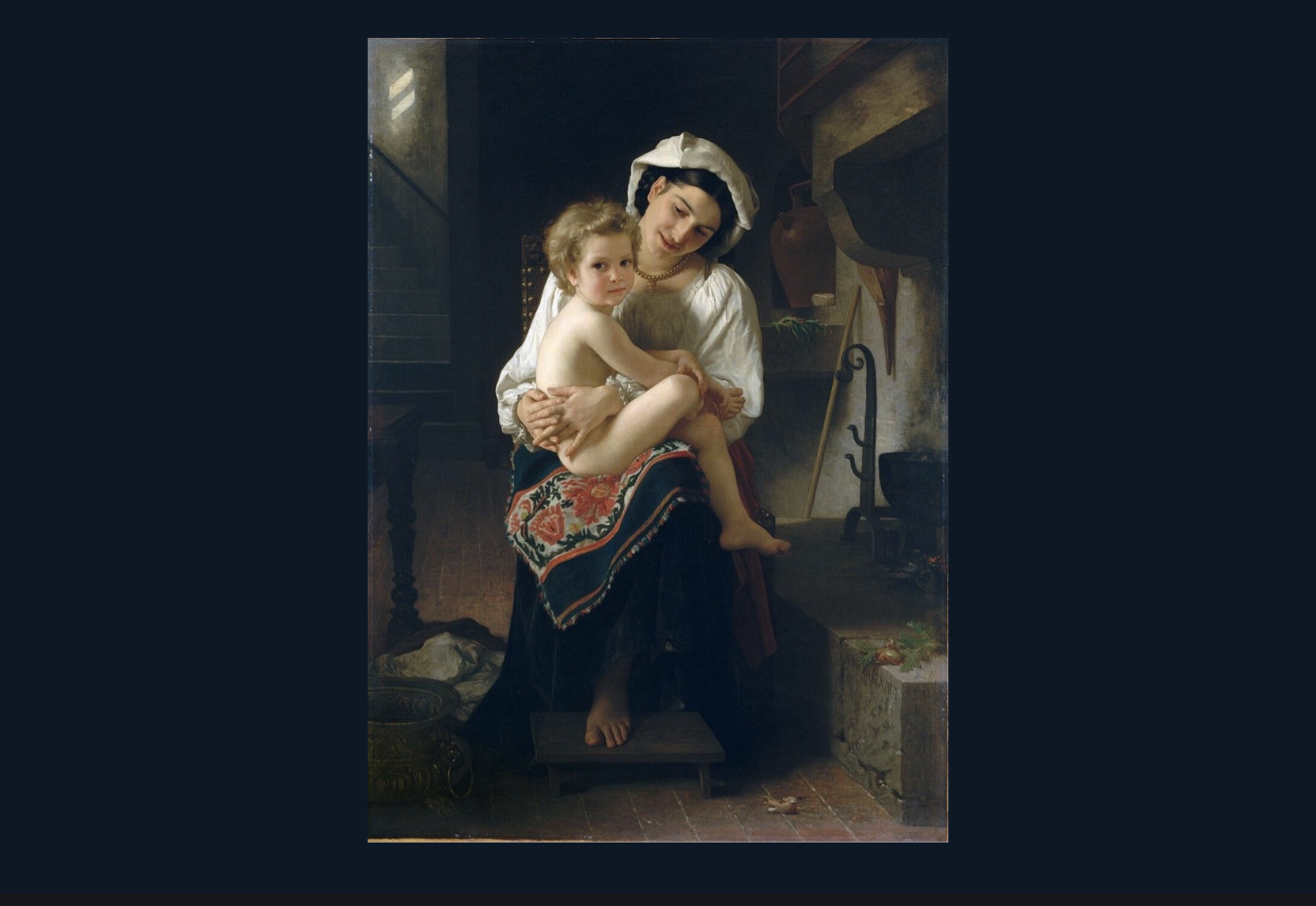

Corpo a corpo

Il primo oggetto con cui entriamo in relazione è il corpo della madre, con questo incontro prenderà il via lo strutturarsi della base per il formarsi di un primo abbozzo di apparato per pensare. Dentro l’utero il futuro infant (bambino preverbale) farà esperienza attraverso percezioni tattili, gustative, olfattive, termiche ecc.…, sue prime memorie sensoriali, che vivrà come il proprio essere. È importante rilevare come afferma Civitarese (2011. pp180.) che “se le prime ‘parole’ dell’infant sono di tipo tattile, esse manterranno per sempre questa qualità sensoriale, propriamente somatopsichica, anche quando diverranno espressione del pensiero simbolico”.

Sono esperienze iniziate ancora prima della nostra nascita, durante la vita intrauterina, vissute ad esempio nel rapporto con la parete dell’utero, ma stimolate anche dai movimenti del feto, da cui l’esperienza si genera, prodromi di ciò che sarà un senso dello spazio e del limite e dunque di qualità del contenitore. In buona sostanza tutto questo ci dice che nasciamo già in un’intercorporeità e intersoggettività, nell’intento di costruire anche una nostra soggettività.

È ormai acclarato che una mente per crescere necessita di un’altra mente che possieda però specifiche caratteristiche. Una mente che sia capace di fare posto all’altro, di elaborazione della emotività in un’ottica di condivisione/restituzione. Inoltre che abbia tra i suoi compiti quello di trasmettere all’altra mente, quei tools for thinking, che in futuro potranno consentirle di fare le stesse operazioni con le proprie emozioni grezze e con quelle dell’altro rendendo la propria mente sufficientemente libera e al tempo stesso capace di condivisione, in una sorta di oscillazione tra narcisismo e socialismo, tra soggetto e gruppo. (Bion, 1996, pp. 117).

Primi elementi sensoriali

Il mio discorso inizia da quello spazio/tempo nel quale è dominante, se non unica, la modalità sensoriale di fare e costruire esperienza a cui Ogden (1992) ha dato il nome di modalità contiguo-autistica.

Esistono livelli primitivi esperienziali e comunicativi che contengono già in sé proto apprendimenti, preverbali e pre-simbolici che nascono, come detto, da percezioni tattili, sonore, olfattive, visive, gustative.

Per tutta la durata della gestazione, continueranno a prodursi esperienze strutturanti legate al corpo della madre come il ritmo del respiro, il ritmo cardiaco, la musicalità dei fluidi, la percezione di un ambiente stabile, di essere in uno spazio.

Anzieu (1987, pp. 195) ipotizza l’esistenza di uno specchio sonoro o “pelle uditivo-fonica” con funzione di acquisizione da parte dell’apparato psichico, della capacità di significare e in seguito di simbolizzare. Anche Ferro, da un diverso vertice teorico, apre all’idea di un “campo sonoro preverbale, un livello musicale affettivo [pensato come fondativo di elementi basilari] della psiche”. (Ferro, 2016, pp.9)

Queste esperienze sono quelle che gettano le basi per la costruzione di un sensory floor, un pavimento psichico sensoriale, base, sia di ogni futuro apprendimento e comprensione emotiva, sia per la gestione degli stimoli traumatici di provenienza sia interna che esterna.

Ma qualcosa cambia

Con la cesura della nascita tra i tanti cambiamenti che essa produce, Bion cita gli esempi dell’inizio del respiro autonomo, esperienza assente dalla vita intrauterina, e del nutrimento al seno, per il quale il lattante è sì istintivamente predisposto, e tuttavia inizialmente pone spesso delle difficoltà, come vedremo in un caso, non soltanto di natura biologica. Il seno nella preconcezione dell’infant, infatti, non è quello reale con cui prenderà contatto.

Pensando sempre ad importanti cambiamenti, Winnicott (1995, pp. 506) porta l’esempio dell’improvviso rapporto con la forza di gravità. Secondo un suo personale modo di esprimersi, il bambino dentro il corpo della madre sarebbe amato dai “quattro lati” ovvero sentirebbe il contatto provenire da ogni parte, mentre dopo la nascita sarebbe amato da un solo lato, dal basso verso l’alto, alludendo al contatto, dovuto agli effetti della gravità, che ha la funzione di sostenerlo rispetto a un’angoscia di crollo e assicurare un senso di continuità e dell’essere in vita.

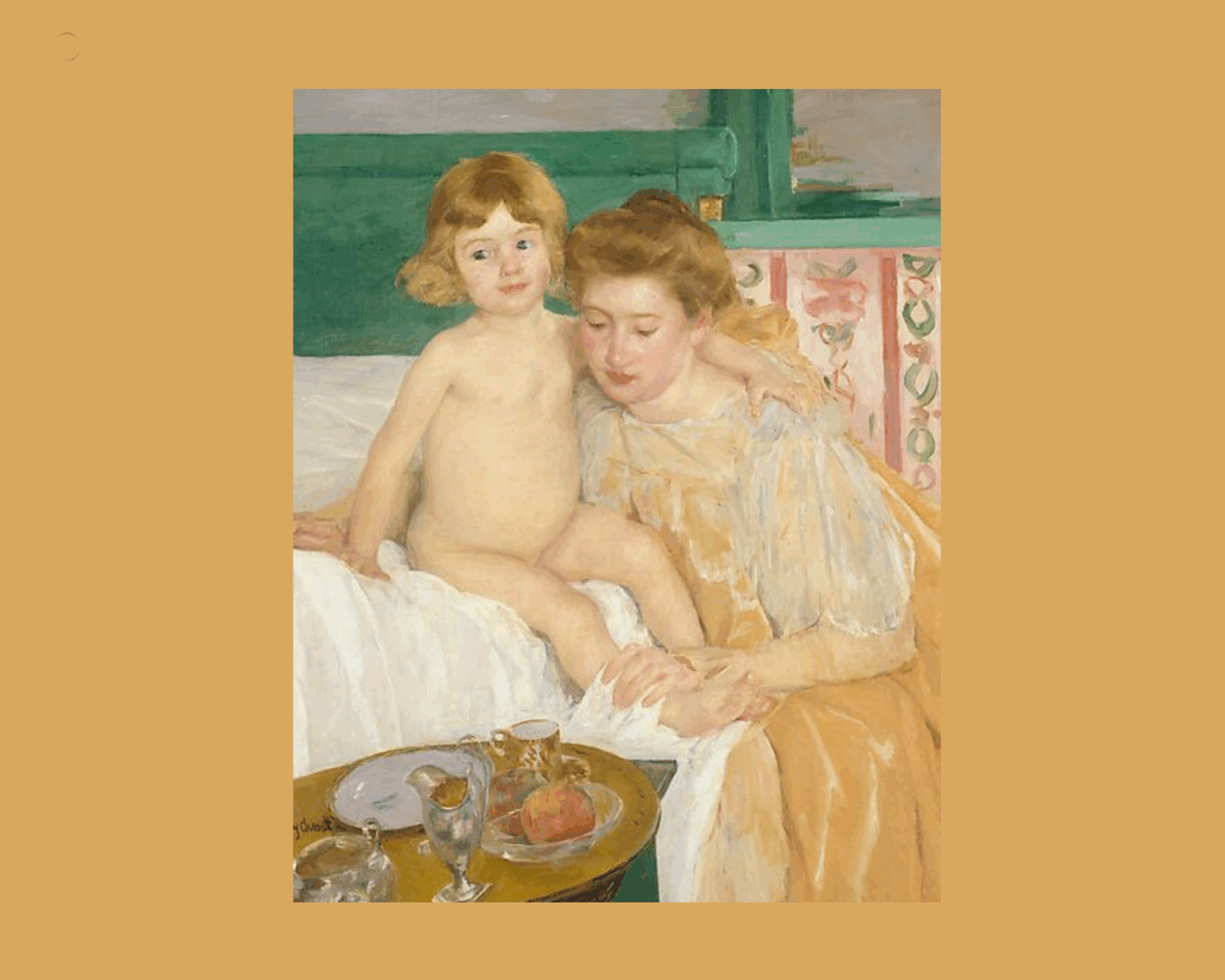

Dopo la nascita infatti la madre col suo modo di tenerlo in braccio prova a supplire a tali perdite avvolgendolo a sé.

Con ciò ella pone un ambiente intorno al piccolo di cui è parte. Se la capacità del lattante di tollerare queste frustrazioni, considerando l’apporto della mente della madre, è sufficiente, l’esperienza dell’assenza, intesa anche soltanto come variazione, scostamento dal seno pre-concepito, diviene un pensiero e si sviluppa un apparato per pensare. Diversamente se il lattante, nonostante la presenza della mente della madre, ovvero del legame inconscio di questa con le esigenze dell’infant, non è capace di tollerare la tensione e il dolore psichico che l’esperienza comporta, opterà per un funzionamento evacuativo ad esempio nei termini di un eccessivo uso delle identificazioni proiettive, o producendo sintomi somatici come eccessiva permanenza di coliche intestinali, una incomprensibile irrequietezza motoria o ancora insonnia. Ciò che avrebbe potuto divenire un apparato per pensare un pensiero diviene allora un ipertrofico apparato per un uso massiccio delle identificazioni proiettive o uno dei modi per evitare il pensiero con la conseguenza che all’esperienza non seguirebbe nessuna comprensione e apprendimento. (Ogden, 2009).

Bion (1962) in “Learning from Experience” ha mostrato come il passaggio da una sensazione/emozione alla sua pensabilità, si fonda su una capacità di cui è necessario che il lattante faccia esperienza diretta per il proprio sviluppo psichico. Questa esperienza è possibile all’interno di un rapporto con una mente capace di <<con-tenere>> “to hold” le sensazioni, le tracce mnesiche, gli affetti che irrompono nella sua nascente vita psichica.

La mente della madre, assumendo provvisoriamente su di sé questa funzione, struttura le basi per una capacità di lettura emotiva da donare al proprio bambino. Una assenza o carenza di tale funzione aprirebbe a quelle che dal punto di vista psicoanalitico ho altrove chiamato Dislessie Emotive (Collovà, 2016) di varia gravità. Nell’adulto, questa mancanza produrrà la percezione di pezzi di vita non vissuta (Ogden, 2016). Un rapporto ♀♂ sano consente da una parte lo sviluppo del contenitore, attraverso la capacità di tollerare maggiormente il dubbio, l’attesa di un significato, sul piano teorico, di tollerare di sostare nella PS attraverso l’uso della CN, dall’altra quella del contenuto che si concretizza nella maggiore profondità e ricchezza (molteplicità) del pensiero α.

L’utilità dell’altra mente, in altre parole della funzione alfa della madre, come dell’analista, non è primariamente quella di risolvere l’angoscia dell’infante, per quanto, come afferma Winnicott, necessaria in una fase precoce della vita che chiama di “totale dipendenza dell’infante”, ma quella di far sviluppare la capacità di vivere una data esperienza che ha a che fare col dolore psichico e la correlata frustrazione. Avviare questa macchina del pensiero è ciò che consentirà di fare accordi sostenibili (M. Collovà, 2007) con le esperienze emotive che la mente si troverà a dover gestire per tutta la vita.

Winnicott (1995, 2025) nel descrivere la sua teoria dello sviluppo introduce i termini di holding iniziale e di handling, concetti che coesistono nell’accudimento dell’infant in un continuo dialogo ma che didatticamente assolvono a due diverse funzioni. Il primo si riferisce al contenimento emotivo e alla costruzione di un ambiente affettivo stabile, cercando una sintonizzazione emotiva favorevole. Questa Preoccupazione materna primaria, produce nel bambino un senso di continuità dell’essere e di esistere prima ancora che l’infant si avvii a diventare un soggetto. La madre farebbe questo diventando uno solo con lui isolandolo dal tempo convenzionale e vivendo nel suo tempo, fatto di fame, sazietà, di ritmo del respiro, di ritmo cardiaco ecc. Questi aspetti implicano comunque l’esistenza di un corpo di cui prendersi cura, che richiede una handling che consiste nel modo in cui l’infant viene toccato, cullato, nutrito, cambiato.

La mia ipotesi

Io penso che il primo luogo dentro il quale possibile costruire la nostra esistenza, il senso di essere al mondo, è quella mente che per prima ha riservato un posto per un pensiero che ci riguarda. Questo luogo in genere esiste prima del nostro concepimento come un pensiero cosciente, ma può esistere anche come preconcezione del senso di maternità capace di attivarsi molto rapidamente anche di fronte ad una gravidanza non attivamente cercata, imprevista. Questo luogo mentale ha la funzione di costituire uno spazio/tempo/clima per il nostro arrivo, luogo figurabile come una concavità psichica capace di accogliere il potenziale contenuto e di iniziare a popolare la “O” del nascituro di microstorie. In questo modo si avvia una “O personale” ancora fantasticata, di storie che potranno o no un giorno essere condivise da un bambino che potrà includerle nella propria esperienza affettiva, come mattoni fondativi del proprio sensory floor. La consapevolezza di essere stato atteso e pensato da qualcuno prima ancora di essere concepito sarà un suo primo riconoscimento.

(Mamma, ma quando io non c’ero, tu mi pensavi?) … (Sai che quando ancora non eri nella pancia della mamma io ti pensavo, giocavo ad immaginarti ….). La nostra esistenza, infatti, è auspicabile che possa vedere i suoi inizi in una gestazione mentale prima ancora che fisica, un essere già in vita, l’essere già “nato” nel sogno della madre e della coppia generativa. Questa condizione a mio parere configura una sorta di holding pre oggettuale, che precede la “holding iniziale” di cui Winnicott parla più come “Preoccupazione materna primaria”.

Poi, nel grembo materno quel sogno troverà alloggio fisico attraverso l’inizio di un’esperienza sensoriale, primo abbozzo di una relazione bi-personale e di un comune campo di memorie sensoriali. Adesso, luogo mentale e luogo fisico, insieme continueranno ad esistere ed espletare la funzione di supplenza di un apparato per pensare non ancora strutturato per una sua graduale costruzione. Lo sviluppo di questo apparato ambirà poi a trasformare le forme di rappresentazione dell’esperienza percettiva protosimboliche, dapprima in immagini (i pittogrammi) e in seguito, con l’accesso al verbale, in costruzioni narrative sempre più articolate, complesse e co-create.

Il grembo materno, dopo la cesura della nascita, si trasformerà nelle modalità di toccare il bambino, di cullarlo e farlo oggetto di nuove e dirette sonorità, di tenerlo in braccio, braccia che adesso potranno veicolare una intenzionalità affettiva di buona temperatura o altra di segno opposto, come rigidità, meccanicità del gesto e del contatto. Winnicott sottolinea anche l’importanza del senso della vista, in particolare pone l’accento sui segnali visivi che provengono dal volto e dallo sguardo della madre che funzionerebbe come una sorta di specchio per la costituzione del proprio Sé partendo da ciò che gli viene riflesso.

Personalmente penso che lo strutturarsi nella coppia di questo comune canale visivo apra alla trasformazione della percezione gustativa, una questione di chimica, in nutrimento carico di affetto. Questo continuo confluire di percezione e affetto sarà l’elemento strutturante l’unità psiche-soma abbozzo di quel dialogo mente corpo che ci accompagnerà per tutta la vita anche nel rapporto con un’altra mente e col gruppo.

Sara: sognare di avere il pancione.

Considero la nascita, come pure l’analisi, una questione strettamente bipersonale, oggi direi di gruppo a due, in altre parole, come un fatto che riguarda due menti strettamente in rapporto tra loro, capaci di co-creare un campo trasformativo delle emozioni, allora nascere è anche aver trovato posto nella mente di qualcuno, della propria madre come del proprio analista. Personalmente penso che analista e setting costituiscano un sistema adatto ad accogliere chi non si conosce, al fine di arrivare ad un riconoscimento reciproco.

Sara arriva in analisi perché molto preoccupata per il figlio Alberto di cinque anni, con il quale ha da sempre un rapporto difficile. Nell’ultimo anno questo problema sembra essersi amplificato.

«Alberto è incontenibile, non riesco a dargli dei limiti, mi disobbedisce in tutto e mi fa sentire impotente; delle volte mi chiedo se mi riconosca come sua madre, perché va avanti come un treno per la sua strada».

Sara nel raccontarmi la sua storia si sofferma sulla nascita del suo bambino. Lei giovane ma ben lanciata verso orizzonti professionali sognati e desiderati, anche come richiesta di un forte riconoscimento mai davvero ricevuto; un rapporto a corrente alterna con un uomo che non sente passionale; è destabilizzata dalla notizia mai pensata dell’attesa di un bambino. Non sa cosa fare. La famiglia religiosa ma in un modo un pò bigotto e poco a conoscenza delle incertezze sentimentali di Sara, pressa per accogliere il figlio mandato da Dio. La decisione è presa rapidamente: il bambino nascerà e si andrà a convivere. Sara utilizzerà il tempo della gravidanza per costruire in fretta garanzie per non perdere le occasioni di crescita professionale. L’università sembra disponibile ad un contratto di collaborazione, ma i nove mesi sono quasi trascorsi e della stanza del bimbo poche tracce. La condizione fisica di Sara funge da segnalazione di tempo scaduto e in qualche modo, con un tour de force finale, la stanza è attrezzata dell’essenziale.

La nascita di Alberto comincia a mostrare da subito problematiche concernenti l’allattamento. «Alberto faticava ad attaccarsi e quando riusciva a farlo non succhiava, io perdevo subito la pazienza, finché ho deciso per l’allattamento artificiale. Mia madre mi ha aiutato molto, sa per fare in modo che io non perdessi i rapporti con l’Università. Delle volte lo guardavo e sono arrivata a desiderare che non esistesse. Capisce che mamma degenere che sono stata, ma per me il suo arrivo è stato come aver fermato la mia vita!».

Parlo a Sara della mia percezione di un anello mancante nel suo racconto e forse nella sua vita. Sara sembra cercare nella sua mente, ma nulla ancora può emergere.

Finché un giorno mi parla di una sua amica in gravidanza, delle confidenze che le fa rispetto a quanto lei e il suo compagno avessero desiderato e voluto quel bambino, dei loro pensieri e ansie sul suo futuro, delle discussioni con il suo compagno sul colore della stanzetta a cui stanno già pensando, nonostante manchino più di quattro mesi al parto, e ancora delle sensazioni provate ai primi movimenti del bambino dentro di lei. Con voce sorpresa mi dirà: «Io non ho mai pensato queste cose, è come se non mi fossero accadute; eppure Alberto era dentro di me; io, quando è stato il momento, l’ho fatto e basta!». Fu il nostro un lungo percorso, che approdò a una serie di racconti su fatti di cronaca rosa che annunciavano gravidanze di vip, a sogni in cui ella stessa attendeva un bambino, vivendo anche quelle percezioni somatiche che prima portava in analisi come racconti dell’amica in gravidanza. Attraverso questi personaggi e le loro narrazioni, il campo cominciò a ospitare gli affetti legati al desiderio e le sconosciute sensorialità di una concreta attesa; attesa che Sara aveva escluso dalla sua esperienza di gestante prima, e di madre poi, forse anche anestetizzando il proprio corpo rispetto i richiami sensoriali che Alberto inviava da quel luogo, segnalando la sua presenza.

Ciò cui non era stato concesso spazio e tempo nella vita reale, aveva trovato spazio e tempo per essere pensato e trasformato attraverso le narrazioni e i sogni, in qualcosa di esperito nell’analisi.

BIBLIOGRAFIA

Anzieu, D. (1987). L’Io-pelle (p. 195). Roma: Borla. — Le Moi-peau (1985). Paris: Éditions Dunod.

Bion, W. R. (1962). Learning from Experience. London: Heinemann Medical Books.

Bion, W. R. (1996). Cogitations (p. 117). Roma: Edizioni Armando.

Bion, W. R. (1998). Apprendere dall’esperienza (Trad. dall’inglese). Milano: Franco Angeli. (Orig. ed. inglese, 1962).

Civitarese, G. (2011). La violenza delle emozioni. Bion e la pisicoanalisi postbioniana Milano: Raffaello Cortina Editore.

Collovà, M., Ferro, A., Civitarese, G., Foresti, G., Molinari, E., Mazzacane, F., & Politi, P. (2007). Sognare l’analisi. Sviluppi clinici del pensiero di Wilfred R. Bion. Torino: Bollati Boringhieri.

Collovà, M. (2016). Dislessie Emotive [Seminario]. Centro Benedetta D’Intino, Milano.

Ferro, A. (2016). Prefazione in: Terapia psicoanalitica con bambini e genitori. Pratica, teoria e risultati (Salomonsson, B., 2016). Milano: Mimesis. — Psychoanalytic Therapy with Infants and Their Parents: Practice, Theory, and Results (Routledge, 2014).

Grotstein, J. S. (2010). Un raggio di intensa oscurità. L’eredità di Wilfred Bion (Trad. I. Negri). Milano: Raffaello Cortina. (Orig. ed. inglese: A Beam of Intense Darkness, 2007).

Ogden, T. H. (1992). The Primitive Edge of Experience. Northvale, NJ: Jason Aronson.

Ogden, T. H. (1994). La psicoanalisi intersoggettiva e la tecnica psicoterapeutica. Roma: Astrolabio. (Orig. ed. inglese: Subjects of Analysis, 1994).

Ogden, T. H. (2009). Riscoprire la psicoanalisi. Pensare e sognare, imparare e dimenticare. Milano: CIS Editore. — Rediscovering Psychoanalysis: Thinking and Dreaming, Learning and Forgetting. London & New York: Routledge.

Ogden, T. H. (2016). Vite non vissute. Esperienze in psicoanalisi (Traduzione di [nome traduttore]). Torino: Edizioni Borla. — Reclaiming Unlived Life: Experiences in Psychoanalysis. New York: Routledge, 2013.

Pirandello, L. (1994). Colloqui coi personaggi: Colloquio con la madre. In Novelle per un anno. Vol. III. Firenze: Ed. Giunti Gruppo Editoriale.

Winnicott, D. W. (1995). Esplorazioni in psicoanalisi (Trad. dall’inglese). Torino: Bollati Boringhieri. — Explorations in Psychoanalysis (E. Bott Spillius, Ed., 1989). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Winnicott, D. W. (1995). Esplorazioni psicoanalitiche. Dalla teoria alla pratica (p. 506). Roma: Armando Editore. — Psycho-Analytic Explorations (1989). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Winnicott, D. W. (2025). Il sentimento del reale: scritti inediti. Milano: Raffaello Cortina Editore. [English edition: The Feeling of Reality: Winnicott’s Contributions to Psychoanalysis, edited by Lesley Caldwell and Helen Taylor Robinson, 2016, Oxford University Press.]

Maurizio Collovà

maurizio.collova @gmail.com

Via Depretis 4 Pavia