Parole chiave: Biografia Freud, Storia psicoanalisi, Ebraismo, nazismo, Fake News psicoanalisi

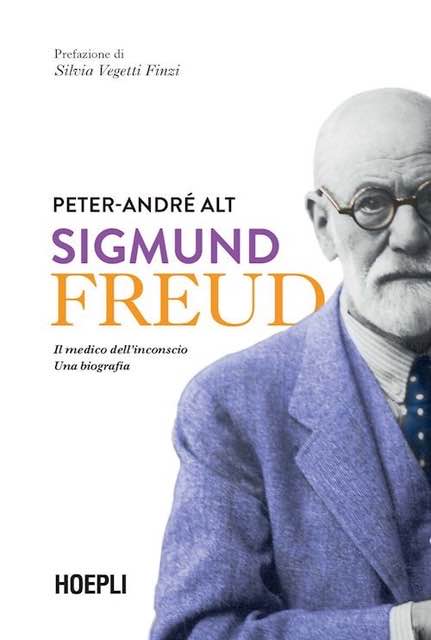

“Sigmund Freud. Il medico dell’inconscio. Una biografia.” di Peter- Andre’ Alt (2016)

Trad. it.Hoepli (2022)

Recensione di Maria Pierri

Ci interroghiamo sempre più spesso sul come riconoscere la qualità delle informazioni che abbiamo oggi così facilmente a disposizione e in grande quantità, anche per questo motivo sempre più difficili da discriminare ed elaborare. In particolare, come distinguere non tanto le imprecisioni, gli errori, i possibili malintesi, ma soprattutto le Fake News che si intrufolano fra le comunicazioni per così dire obiettive, indispensabili per orientarci nella nostra soggettiva interpretazione della realtà che ci circonda, degli eventi, nazionali ed internazionali che scandiscono il nostro tempo? Fake che si nutrono di un grano di realtà, delle nostre paure o illusioni, e che a loro volta le alimentano, seducendoci nella costruzione di nuovi miti, più o meno condivisi.

Il problema non è nuovo e sono dell’inizio del secolo scorso, il secolo che ha inaugurato l’epoca della comunicazione, le riflessioni dello storico Marc Bloch sul tema de La guerra e le false notizie (1921).

Certamente ogni “storia” che costruiamo e raccontiamo, ascoltiamo o leggiamo costituisce una finzione, una rappresentazione mediata e soggettiva della inafferrabile realtà di fatto. E per prima la Storia con la S maiuscola, pur con tutto il suo lavoro di documentazione, di verifica delle testimonianze e delle evidenze, non ne è esente ed è costantemente suscettibile a quel processo di riesame critico che chiarisce e completa gli errori e gli inevitabili malintesi nella memoria dei gruppi e dei popoli. Tale processo di aggiornamento e di rimaneggiamento comporta anche falsificazioni meno benigne, manipolazioni fortemente radicate su distorsioni e negazioni[1].

Dopo questa premessa, potremmo immaginare che la spontanea e iniziale diffidenza per le informazioni che ci sommergono da Internet, in parte filtrate attraverso l’Intelligenza Artificiale (e i suoi/nostri miti?) potrebbe portarci a confidare ancora di più nel laborioso lavoro dell’Intelligenza Umana, a rimpiangere, nella fattispecie, il prodotto del faticoso lavoro di ricerca e scrittura dello storico.

Purtroppo, la poderosa biografia di Freud di Peter-André Alt, (2016) “Sigmund Freud. Il medico dell’inconscio” recentemente tradotta per Hoepli (2022) è assai deludente proprio da questo punto di vista e ci coglie impreparati.

Peter-André Alt, Professore di Letteratura Tedesca Moderna alla Libera Università di Berlino, si presenta come studioso rigoroso: accanto a pubblicazioni nel suo specifico campo di ricerca, prima di cimentarsi con Freud, si è dedicato al genere della “biografia letteraria” – e al tema della paternità letteraria -, con le biografie di Kafka (2008) e di Schiller (2009). È stato inoltre Presidente della Conferenza Tedesca dei Rettori e si è dimostrato attento al dialogo fra le diverse aree scientifiche e fiducioso nella funzione della multi-università, nell’eclettismo della scienza e nell’eccellenza della comunicazione scientifica.

Sempre nel nome della scienza, lamentando il disagio che molti scienziati e molti medici provano oggi nei confronti degli insegnamenti di Freud, si rammarica che la psicoanalisi sia completamente scomparsa dall’intero spettro di ricerca della psicologia contemporanea. Non si comprende questo rammarico, visto che la sua biografia non sembra voler far rivivere Freud nel mondo culturale e scientifico contemporaneo ma piuttosto appare tesa ad archiviarlo con una lapide definitiva.

Una valutazione critica si rende necessaria poiché ci aspetteremmo un testo accademico accurato o quanto meno una buona e utile introduzione ad una conoscenza di Freud e della psicoanalisi. Si tratta invece di un libro ambiguo, meticoloso e ad un tempo approssimativo e infarcito di errori, abbordabile solo da storici esperti, in grado di distinguere il materiale genuino da apprezzare ed acquisire – ad esempio sulla letteratura tedesca dell’epoca, di cui Alt è esperto, e sulle radici della teoria catartica, nel periodo preanalitico – ma soprattutto capaci di riconoscere le notevoli mancanze e i travisamenti.

Oltre all’infinità scoraggiante di approssimazioni[2] e alle vere cantonate[3], alla disinvoltura con cui è banalizzata-normalizzata la teoria freudiana (non c’è un’idea dell’inconscio, il metodo delle libere associazioni è assente, la sessualità normalizzata a ginnastica igienica), ci si imbatte in tutta una serie di interpretazioni e parzialità fuorvianti, messe lì come piccoli dettagli o allusioni, a volte contraddette o relativizzate nel paragrafo successivo quasi a farle passare inosservate o a evitare di prendere una posizione di chiara contestazione (che andrebbe allora adeguatamente giustificata). Ciò finisce per risultare disorientante: alla critica sono intercalate generiche esternazioni di ammirazione per Freud stesso e per la psicoanalisi, quasi a mitigare gli elementi di malcelata, spesso gratuita, denigrazione[4].

A conclusione di una breve lista esemplificativa di errori presenti nel testo[5], May conclude sconfortata:

“Questo può non sembrare importante per il grande pubblico. Tuttavia, i lettori che vogliono farsi un’idea iniziale di Freud e della psicoanalisi devono essere consapevoli che non ci si può fidare dell’autore di questa biografia. Nemmeno l’affermazione che Freud amava concedersi una fetta di torta nei giorni di festa è davvero affidabile.” (2016, p.12)”[6]

A voler elencare tutte le imprecisioni e le informazioni errate di Alt, per non parlare dei fraintendimenti e delle semplificazioni, ci sarebbe da riscrivere il libro. Lo stesso revisore editoriale non può evitare di farne cenno (Lualdi, 2022): il testo è un grave attacco al lavoro degli storici – da cui Alt attinge spesso di seconda o terza mano – storici che, oltre a documentarsi in maniera precisa, solitamente hanno più incertezze, aprono interrogativi e sono più consapevoli che il loro rigoroso lavoro rappresenta un tentativo di avvicinarsi alla verità di fatto.

Il lavoro insomma non rende merito alla grande tradizione nella storia della Medicina dei Paesi di lingua tedesca e alle ambizioni scientifiche e illuministiche Universitarie dello stesso Autore. Direi che si dimostra decisamente “sintomatico”: c’è qualcosa che stona, qualcosa di non detto che preme per essere ascoltato.

Penso che sia utile non passarlo sotto silenzio: merita qualcosa di più di una semplice stroncatura (May, 2016; Martynkewicz, 2017; Hristeva 2018) e ci insegna ancora qualcosa sulla significatività di certi errori – dimenticanze, lapsus, sbadataggini – (vedi anche Pierri 2025). D’altra parte il fatto stesso di accostarsi a Freud e alla psicoanalisi ha dei risvolti imprevisti e l’A. non sembra consapevole di correre il rischio di stendersi sul lettino: “That’s the transformation couch, you be careful” dice sorridendo l’inquietante Anthony Hopkins, nei panni di Sigmund Freud, allo scrittore e teologo inglese C.S. Lewis in Freud’s last session (2024).

La lettura di questa biografia sollecita riflessioni che, a partire da come la psicoanalisi e la sua teoria sessuale sia ancora così viva dal poter continuare a sollevare resistenze e incomprensioni, si allargano via via al contesto culturale e politico del nostro tempo e a tematiche emergenti oggi con particolare intensità.

Come ho avuto modo di segnalare (2025) Peter Alt ha il merito di essere uno dei pochi autori di lingua e nazionalità tedesca, non ebreo, che in Germania, dal dopoguerra in poi, affronta l’impegnativo compito di una biografia di Freud, confrontandosi inevitabilmente, in maniera più o meno consapevole, con la storia e anche con il proprio passato.

Sembra dunque inevitabile (vedi ad esempio Marianne Krüll 1979, prefazione) ripensare al confronto ebraismo-nazismo, che si sta ponendo con toni sempre più drammatici negli ultimi tempi: e il problema dell’accostamento Freud-Hitler si intuisce come una delle possibili motivazioni, sullo sfondo al lavoro di Alt.

È presente fra le righe nella rappresentazione del padre della psicoanalisi quale sacerdote asceta (già proposta da Michel Onfray, 2010), ora dogmatico inquisitore ora despota tirannico di nietzschiana memoria (da Genealogia della morale, vedi Hristeva, 2018). È citato quando Alt segnala la “straniante” coincidenza letteraria, uno snodo, quasi un dialogo fra i due, che il professore di letteratura coglie con sorpresa e articola fra testo e note, senza ulteriori commenti, relativa all’uso del termine Endsieg – Vittoria Finale in Mein Kampf (1925-1926) e nell’Uomo Mosé e la religione monoteistica (1934-38), attribuendo fra l’altro i due testi allo stesso periodo (posticipa Mein Kampf al 1933).

In qualità di Presidente della Conferenza Tedesca dei Rettori Alt, che – ripetiamo – non è propriamente uno storico, ha avuto occasione di esprimersi in maniera encomiabile sul problema della storia delle scienze in Germania, sollecitando gli allievi dottorandi ad integrare nella loro materia una formazione storica specifica della stessa: rifacendosi in particolare agli anni tra il 1933 e il 1945 e a quanto avvenuto nella Germania del Terzo Reich, ai tempi in cui la scienza era subordinata a scopi ideologici, ha affermato:

La cosa più importante è che gli scienziati stessi riflettano criticamente sulle diverse opzioni che creano attraverso la conoscenza che forniscono. Ecco perché qualche tempo fa ho chiesto di integrare sempre più la storia scientifica della loro materia nelle qualifiche dei nostri dottorandi. E soprattutto la storia dei tempi in cui la scienza era subordinata a scopi ideologici, ad esempio nel Terzo Reich. Naturalmente non potrai insegnare tutta la storia della scienza in ogni materia, ma per me basterebbe che tu dicessi a un fisico o a un biologo: guarda cosa è successo nella tua materia tra il 1933 e il 1945 e vi mostriamo ora alcuni esempi di progetti che oggi giustamente percepiamo e giudichiamo non etici e poi riflettiamo: potete in qualche modo attuare un processo di trasferimento a quello che state facendo attualmente, ci sono dei rischi? Penso che questa sia la cosa più importante: promuovere la capacità di riflessione e allo stesso tempo sensibilizzare sulle diverse opzioni coinvolte. https://www.together-for-fact-news.de/interview-alt.html (trad. mia)

Non sempre ci si attiene ai propri stessi proponimenti.

Per quanto riguarda il famigerato periodo storico fra il 1933 e il 1945, che aveva suscitato le raccomandazioni ai dottorandi, il testo di Alt si dimostra particolarmente carente: non parla di come la psicoanalisi di lingua tedesca sia “sopravvissuta” alle epurazioni del periodo nazista, ignora le lacerazioni, le perdite all’interno del gruppo di psicoanalisti tedeschi – ebrei, non ebrei e “arianizzati” – la collaborazione e il successivo travaglio per le difficoltà nel cominciare ad elaborare nel dopoguerra introiezioni e confuse identificazioni con vittime e persecutori… (vedi meglio al proposito Pierri 2025). Egli liquida la faccenda sinteticamente:

“…la presa del potere da parte di Hitler determinò l’interruzione forzata di qualunque attività psicoanalitica in Germania. Il policlinico berlinese venne così trasformato nell’«Istituto del Reich per la salute psichica», che sostituiva alla teoria di Freud una dottrina razzista, il cui compito ideologico era il miglioramento della «salute del popolo»” (p.88).

Alt derubrica il nazismo a razzismo e non spiega quale fosse il concetto nazista di “salute del popolo” in rapporto alla dottrina dell’eliminazione delle Vite indegne di essere vissute (Lebensunwertes Leben) oltre che al programma di Soluzione Finale della questione Ebraica (Endlösung der Judenfrage).

Soprattutto, per quanto ci riguarda, non cita la storia della psicoanalisi tedesca dell’“Istituto Goring”, alle cui pareti per un paio d’anni, furono appesi uno di fronte all’altro i ritratti di Sigmund Freud e Adolf Hitler in una inquietante convivenza (Cocks, 1985).

Come abbiamo appreso dolorosamente di questi tempi, ci sono parole che hanno un’importanza storica sostanziale e che non esistono nel vocabolario e forse nel pensiero di Alt: se “genocidio” è nominato una sola volta, i termini “Olocausto, Shoah, pogrom, sterminio, campi di sterminio, camere a gas” non sono mai nominati, neppure in relazione alla fine delle quattro vecchie sorelle di Freud.

Sono indizi, sfumature se vogliamo, che fanno pensare che, oltre alla normalizzazione attuata sul significato dell’inconscio e della sessualità in psicoanalisi, vi possa essere in gioco una sorta di normalizzazione del nazismo. E ci chiediamo: se viene citata la scomparsa di Freud per decenni dalla tradizione culturale della Germania, di quale psicoanalisi e cultura psicoanalitica Alt ha potuto avere conoscenza?[vii]

Come sottolinea Conci, solo dopo il 2009 si poté cominciare a pensare ad una psicoanalisi “tedesca” e non ad una psicoanalisi “in Germania” (2013 e 2019).

Cocks G. (1985), Psicoterapia nel Terzo Reich, Bollati Boringhieri, Torino,1988.

Conci, M. (2013) German themes in psychoanalysis. Part one. International Forum of Psychoanalysis 22:195-198

Conci M. (2019) Psychoanalysis in Germany in Conci (2019) Freud, Sullivan, Mitchell, Bion, and the multiple voices of International Psychoanalysis. New York: IPBooks.

Bloch M. (1921) La guerra e le false notizie. Ricordi (1914-1915) e riflessioni (1921), Roma, Donzelli, 1994.

Hristeva, G. (2018) »Priesterliche Medikation«. Zur neuen Freud-Biographie von Peter-André Alt. Luzifer-Amor: Zeitschrift zur Geschichte der Psychoanalyse 31:178-183

Krüll M. (1979), Padre e figlio. Vita familiare di Freud, Boringhieri, Torino, 1982

Lualdi M. (2022) Recensione della nuova biografia di Sigmud Freud di Peter-André Alt

https://www.ippweb.it/post/recensione-della-nuova-biografia-di-sigmud-freud-di-peter-andr%C3%A9-alt

Martynkewicz, W. (2017) Alt, Peter-André: Sigmund Freud. Der Arzt der Moderne. Eine Biographie. München (Beck). 1036 Seiten, € 34,95. Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse 71:626-628

May, U. (2016): Nur kein Sex, wenn’s um den Sexus geht. Und jetzt wird so richtig sublimiert: Peter-André Alt legt eine neue Biographie Sigmund Freuds mit einer steilen These vor. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 241, 15. Oktober 2016, S. 12.

Nitzschke, B. (2003) Psychoanalysis and National Socialism: Banned or Brought into Conformity? Break or Continuity? International Forum of Psychoanalysis 12:98-108

Onfray M. (2010) Crepuscolo di un idolo. Smantellare le favole freudiane, Ponte alle Grazie, Firenze 2011

Pierri, M. (2025) Freud e Hitler: oscure simmetrie. Suggestioni a partire da una biografia: Peter-André Alt, Sigmund Freud. Il medico dell’inconscio. Rivista di Psicoanalisi 71:285-303.

Sokolowsky L. (2022) Psychoanalysis Under Nazi Occupation: The Origins, Impact and Influence of the Berlin Institute Routledge London New York

Whitebook, J. (2017): Freud. An Intellectual Biography. Cambridge (Cambridge University Press).

[1]Può essere utile per orientarci il concetto freudiano di Nachträglichkeit.

[2]Vi sono imprecisioni che sul momento sembrano non avere particolare rilevanza (Il primo amore di Sigmund, Gisela Fluss, viene confusa con la fanciulla che nella corrispondenza con Silberstein è chiamata l’”Ittiosaura”; l’iniziale idealizzazione – innamoramento – per la madre di Gisela viene censurato da Alt e vengono riferiti invece, senza altro commento, dei sensi di colpa di Freud nei suoi confronti; non era la sorella di Freud, Anna, ad essersi innamorata di Silberstein ma Silberstein di Anna) altre che invece vanno a configurare un fraintendimento, vedi l’affermazione che Ferenczi -nella lettera a Freud del 21/08/1932 ben citata, ma interpretata del tutto arbitrariamente-, avesse “fatto intendere che al di là del suo atto di rinuncia ufficiale non aveva abbandonato l’idea di poter diventare presidente dell’Associazione.”(Alt, p. 689).

[3]Vedi ad esempio le distorsioni nella storia dell’isteria e l’utilizzazione dell’Elettroshock anticipata all’ottocento (Pierri 2025).

[4]Non mancano insinuazioni sulle condizioni economiche della famiglia originaria di Freud, di cui conosciamo la miseria nel corso del primo periodo a Vienna e della sua adolescenza: “Si può supporre che il padre vivesse grazie al denaro falso prodotto dal fratello. Il timore di essere scoperto e condannato sarà stato sicuramente grande. Per paura della polizia si mantenne quindi fedele al proprio stile di vita, evitando spese eccessive così da non dare nell’occhio.” (p.14).

[5]“Freud non ha coniato il termine “sessualità polimorfa-perversa” nel 1916/17, ma nel 1905; il saggio su “Introduzione al narcisismo” non è stato scritto durante la Prima guerra mondiale, ma prima; Ernest Jones, Felix Deutsch e Hermine Hug-Hellmuth non sono mai stati analizzati da Freud; Freud non ha “occasionalmente” organizzato una “cena insieme” con il suo paziente che divenne noto come “l’uomo dei topi”, ma non lo ha mai fatto; Freud non vide “molti” nevrotici di guerra, ma nessuno (il caso citato da Alt è di Ferenczi); la paziente che portò da Hippolyte Bernheim a Nancy non era Fanny von Sulzer-Wart, ma Anna von Lieben; Karl Abraham non incontrò il suo gruppo berlinese di Freud per la prima volta nell’ottobre 1907, ma nell’agosto 1908; nell’elenco dei medici impiegati al Policlinico psicoanalitico di Berlino, solo due nomi su sette sono corretti” (May, 2016, p. 15).

[6] May si riferisce ad un esempio, apparentemente innocente, di una inferenza arbitraria di Alt. Alt scrive infatti: “Nei giorni di festa [Freud] si concedeva volentieri una fetta di torta, come sapevano amici e allievi; da Budapest Ferenczi gli procurava spesso dolciumi di tutti i tipi.” (p. 307). La citazione in realtà è da un biglietto di ringraziamento di Martha Freud, la moglie dunque, per una torta natalizia inviata da Ferenczi nel 1909. In tutta la loro corrispondenza si trova un solo cenno di Freud a Ferenczi, nel gennaio 1917, relativo al fatto che “le signore ringraziano” per un altro dolce Natalizio, il tutto nel contesto di fame e povertà del periodo di guerra…

[vii] Nitzschke, 2003, Sokolowsky L. 2022.