Foto: Federica Campanaro / Unsplash

Parole chiave: Social dreaming, gruppi psicoanalitici, setting gruppale.

Social Dreaming al Centro Psicoanalitico Fiorentino

A cura di Sandra Maestro

Con molto piacere introduco questo report, redatto con la preziosa collaborazione di Chiara Gatti, su un’esperienza di Social Dreaming presso il Centro Psicoanalitico Fiorentino, lo scorso Luglio.

Il Social Dreaming nasce da un’intuizione di G. Lawrence (1979) sulla possibilità di esplorare la dimensione sociale inconscia dei sogni attraverso la loro condivisione ed elaborazione all’interno di uno spazio collettivo. Secondo l’autore il racconto dei sogni consentirebbe l’emergere di contenuti da un punto di vista emotivo, sociale, politico e istituzionale. Social indicherebbe, infatti, il carattere collettivo dei sogni e anche la condivisibiità di un lavoro onirico comune, mentre Dreaming (e non il solo dream) indicherebbe il divenire nel gruppo delle attività del pensiero onirico e delle associazioni ai sogni. Non quindi attenzione ai sogni e al loro contenuto sociale, ma al “risognare insieme” i sogni e trovare nuove connessioni e nuovi pensieri, come da molti oggi è condiviso nell’approccio al sogno.

Il modello che lo sostiene è fortemente radicato nella tradizione del Tavistock Institute of Human Relations orientato allo studio delle organizzazioni lavorative e vitali nelle istituzioni. La cornice teorica in cui esso si inscrive è legata ai contributi di W.R. Bion (1961) sul pensiero in gruppo e sui pensieri in cerca di un pensatore. Una delle ipotesi centrali del Social Dreaming è infatti l’utilità di creare un setting per far nascere ciò che vi è di impensato, imprevisto, inatteso nella vita di un gruppo, di un’istituzione, o anche di quanto emerge come conseguenza di macro o micro eventi della vita quotidiana. L’unità di misura dell’esperienza è la “matrice”, ovvero una sessione della durata di un’ora e mezzo durante cui, sotto la guida di due conduttori — host — i partecipanti raccontano i loro sogni, recenti o meno recenti, seguitile da libere associazioni. Sollecitati dalla particolare atmosfera emotiva che si viene a creare nel gruppo, sogni immagini e fantasie vengono poi collegati tra loro attraverso il contributo di tutti i partecipanti, in una tessitura che dà origine a nuovi pensieri, insight e riflessioni. La funzione dell’host è garantire e proteggere i confini del setting (disposizione, orari, tempi concordati), aiutare i partecipanti ad attenersi al compito qualora, ad esempio, un partecipante rivolga la sua attenzione al sognatore e non al sogno; l’host interverrebbe con propri sogni o associazioni, ma senza interpretare. La matrice, proprio come indica la sua origine latina matrix (ricettacolo, utero), crea quel “luogo in cui può nascere e crescere qualcosa, un ricettacolo mentale per la creatività e la scoperta” (Fubini, 2015). Lawrence distingue la matrice come “forma” e come “processo”.

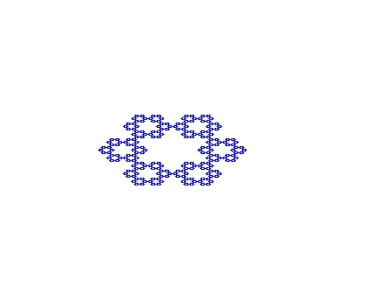

Come “forma”, la matrice è rappresentata da una configurazione di persone che crea uno spazio unico, un contenitore in cui riflettere sul contenuto dei sogni, come un insieme di menti aperte e disponibili a soffermarsi sulle possibilità associative e di sviluppo del pensiero (Lawrence, 2008). Come “processo”, la matrice rappresenta il sistema o la rete delle emozioni e del pensiero presenti in ogni rapporto sociale, per lo più inosservati e non sempre riconosciuti (Lawrence, 2008). Il setting prevede una disposizione dei partecipanti a “fiocco di neve”,

con possibilità quindi di vedere e non vedere, di essere visti o non visti, nella narrazione dei sogni o nelle successive associazioni. La frequenza degli incontri è variabile, generalmente si prevede una sequenza di 2 coppie di matrici, separate da un intervallo di tempo di alcune settimane.

Il report

Nell’ambito dell’attività del Gruppo di Studio sulla Psicoanalisi dei Gruppi del Centro Psicoanalitico di Firenze, si è pensato di inaugurare la dimensione esperienziale con una seduta di Social Dreaming, con la conduzione da parte di due esperte host, Donatella Guidi e Maria Pia Conte, psicoanaliste SPI ed esperte del metodo.

E così, un sabato mattina, con la forma mentis del sognatore, mi sono addentrata nell’esperienza insieme al gruppo formato da Soci del CPF e aperto in quella circostanza anche ai candidati.

Su suggerimento delle due conduttrici, il tema che ci eravamo dati era: “Qual è il Centro psicoanalitico che vorrei?” Le host, prima di iniziare la matrice, hanno spiegato brevemente le premesse del lavoro, e hanno poi annunciato il compito primario: “Dov’è il primo sogno?”

Il gruppo si è dedicato a individuare i significati sociali dei sogni emersi attraverso l’uso delle libere associazioni e dell’amplificazione tematica, sviluppando il significato dei sogni espressi….e così, parafrasando Bion, ci siamo mossi, osservando dalla prospettiva della Sfinge, in conflitto tra enigma e desiderio di conoscenza, e ampliando il campo prescelto come oggetto di esplorazione (Bion, 1971).

Da questa prima consegna il gruppo è partito per raccontare i propri sogni più recenti, quelli fatti la notte precedente, per poi svilupparsiattraverso l’inclusione di sogni più antichi e ricorrenti.

In un secondo momento, le host hanno invitato il gruppo ad associare i pensieri ai contenuti onirici emersi. Sono affiorate sensazioni di inadeguatezza, il percepirsi neofiti in una nuova esperienza, ma anche la curiosità stimolante verso l’ignoto. Pensieri che hanno circolato all’interno di un clima emotivo sentito come confidenziale, accogliente, per niente scontato.

Nella prima matrice i sogni presentati delineavano alcuni elementi ricorrenti che si collocavano all’incrocio tra esperienza personale, istituzionale e analitica. Immagini di case antiche, talvolta necessitanti di restauro o contenenti spazi da esplorare, si sono offerte come metafore della storia soggettiva e collettiva, segnata da crolli ma anche da possibilità di ricostruzione. Parallelamente, le figure genitoriali emerse dalle narrazioni oniriche, in particolare “una madre defunta” ed “un nonno materno” hanno rimandato a vissuti di perdita, di rabbia e solitudine, che oscillavano tra la ricerca di un contatto e l’esperienza della separazione.

Un altro asse ha riguardato la difficoltà di comunicazione e di tenuta dei legami: sogni in cui non si riesce ad avvisare i pazienti di una mancata presenza, la mancanza di telefoni per avvertire, o viaggi che allontanano dallo studio invece che avvicinare; tutti sogni che hanno rinviato a sentimenti di smarrimento e alla fatica di mantenere la continuità del rapporto analitico. In più di un’occasione, il materiale onirico si è intrecciato direttamente con eventi della realtà, mostrando la funzione del sogno come spazio per la traduzione e la rielaborazione di esperienze emotive dei partecipanti.

Infine, sono state fondamentali anche immagini istituzionali: castelli inaccessibili, esami da sostenere, colloqui di ammissione alla SPI vissuti come in un clima poco benevole ed accogliente. Queste rappresentazioni sembravano condensare la tensione tra appartenenza e distanza, tra desiderio di riconoscimento e percezione di esclusione.

L’attraversamento di spazi proibiti o segnati da crolli è emerso per raccontarci anche di un possibile balzo o un gesto di forza, come possibilità di trasformare l’ostacolo in occasione di passaggio e di lavoro psichico.

Nel dialogo sulla prima matrice è emersa l’emozione di riportare in campo i padri e le madri analisti, figure che vengono riattivate simbolicamente nel confronto tra generazioni. Le riflessioni hanno intrecciato esperienze personali, come l’analisi interrotta da una malattia improvvisa, ricordi legati a figure pubbliche (Marilyn Monroe e il rapporto con il suo psicoanalista Greenson) e sogni che richiamavano la bellezza, la seduzione. La bellezza è apparsa come mistero, dimensione estetica della mente, non riducibile a criteri oggettivi ma capace di generare risonanze emotive e associative.

Accanto alla gratitudine per ciò che l’analisi ha consentito e consente di ritrovare, è stata riconosciuta la presenza di un suo limite: non tutto può essere riparato, alcune parti restano perdute. Le associazioni hanno riportato anche alla memoria immagini delle istituzioni, percepite insieme come creative e condizionanti, segnate da origini familiari e da strutture gerarchiche. Questo ci ha rimandato a un’eredità istituzionale che, per quanto riguarda la SPI, può assumere i tratti di una dimensione super-egoica e patriarcale, ma che al tempo stesso contiene elementi vitali e vivacizzanti da recuperare per pensare “il Centro che vorremmo”. Un buon, ma breve, social eating ha poi intervallato le due matrici.

I lavori sono ripresi nella matrice del pomeriggio, ma con poco apporto di sogni. Le host hanno fatto notare come i sogni stentassero ad arrivare, e se al mattino si era parlato di “inondazioni” di sogni, nel pomeriggio ci eravamo trovati decisamente più “asciutti”.

Malgrado ciò, i nuovi sogni condivisi hanno portato in primo piano immagini di catastrofi naturali e di bambini da salvare, che nelle associazioni sono state collegate a eventi reali e alla fragilità del futuro in un mondo attraversato da guerre e disastri. Un secondo nucleo ha ruotato attorno al tema dell’”antico”: figure pubbliche e storiche dal tono persecutorio o paradossale sono emerse accanto ad immagini di case, quadri, oggetti e puzzle, sollecitando il tentativo di mettere insieme frammenti di passato e presente. Il valore attribuito all’antico oscilla tra la bellezza e la preziosità da un lato, e la percezione di qualcosa di sorpassato dall’altro, con rimandi anche alla psicoanalisi e al confronto con nuovi modelli. Alcuni sogni hanno introdotto elementi inquietanti relativi all’ordine e al controllo, che nelle associazioni hanno aperto alla riflessione sul gruppo come spazio di sperimentazione e di risonanza.

Nella parte finale si è sottolineato il valore dell’esperienza condivisa: il gruppo come luogo in cui l’analista, può rivisitare la condizione di analizzando, grazie anche alla particolare disposizione del setting. Ci siamo chiesti, infatti, se questa esperienza, che richiamava fortemente il setting psicoanalitico, non avesse stimolato una sorta di regressione verso il vissuto di sé stessi come pazienti, piuttosto che come analisti. È emersa la consapevolezza che la realtà esterna, in particolare la violenza sui bambini nei conflitti, può ostacolare la capacità di sognare, ma anche il riconoscimento che la condivisione dei sogni permette di mettere insieme dei frammenti sparsi e generare continuità, come testimoniato dal desiderio di “vedere se domani avremo sognato questa esperienza”.

A conclusione della seconda matrice nel pomeriggio vi è stato uno spazio di discussione, dove qualcuno ha notato l’importanza della disposizione spaziale: il non vedere chi parla, la deprivazione sensoriale parziale, il ritornare a essere ascoltati hanno evocato la condizione propria del paziente. Questo aspetto, vissuto insieme ai colleghi, viene riconosciuto come prezioso e raro, diverso dall’esperienza dei gruppi di intervisione.

Si è sottolineata la vitalità dei piccoli gruppi, che permettono una distribuzione più equa degli spazi di parola. Infine, è stato riconosciuto come il clima affettivo fosse cambiato nel tempo, passando da una percezione iniziale di “riservatezza” a una maggiore accoglienza e libertà di espressione.

Con l’emergere di questi pensieri legati al desiderio di appartenenza, è emersa la necessità di trovare uno spazio maggiormente riconosciuto e valorizzante per contesti esperienziali di gruppo anche all’interno del nostro Centro, superando diffidenze, ansie e resistenze, sostenute da sentimenti di esclusione, difficoltà organizzative e altri ostacoli concreti.

In questa ultima parte, mentre il dibattito si svolgeva tra persone che, a differenza di me, avevano già un passato comune condiviso e un’appartenenza storica, sono rimasta in ascolto e ho pensato a un’immagine. Come sottolinea Ambrosiano (2010), la libera associazione emerge quando la nascita di altri pensieri rompe la continuità delle idee consapevoli e si rivelano linee di pensiero nuove e divergenti che descrivono qualcosa di inconsciamente saputo ma non pensato. I sogni narrati nella matrice del Social Dreaming vengono quindi “risognati” dai partecipanti attraverso la libera associazione, e nella qualità di partecipante, mi è sembrato intravedere un nuovo possibile significato “in cui il sogno si è espanso nel tempo e nello spazio”. Mi pensavo immersa in un mare sulla costa maremmana, alla ricerca di ricci. Per quanto questa attività si basi sul potersi fidare della conoscenza della propria abilità di nuotatrice, della propria capacità di apnea e di compensazione, mentre ci si immerge in questa caccia non si sa mai esattamente dove cercare, né se e dove troverò il prelibato frutto di mare, che va distinto da un suo simile che però non è commestibile. Alle volte capita anche che la profondità verso cui nuoto non mi permetta di raggiungere lo scopo. Ma l’aver individuato l’elemento e il desiderio di raggiungerlo spesso diventano tutto ciò che serve e di cui c’è bisogno. Mi è allora tornata in mente la potente metafora di Freud nell’Interpretazione dei sogni (1899): “Questo è l’ombelico del sogno, il punto in cui esso affonda nell’ignoto. I pensieri onirici che s’incontrano nell’interpretazione sono anzi in generale costretti a rimanere inconclusi e a sfociare da ogni lato nell’intricato groviglio del nostro mondo intellettuale. Da un punto più fitto di quest’intreccio si leva poi, come il fungo dal suo micelio, il desiderio onirico”. Un punto quindi in cui il sogno affonda nell’ignoto e su cui probabilmente poggia l’idea che ci sia un fondale inesplorato, in cui potrebbe crescere “un riccio” che va però riconosciuto, distinto, valutato.

Probabilmente il tempo, l’attenzione e l’ascolto profondo, una certa esperienza e anche un’attitudine ludica e ricettiva, capace di tollerare l’incertezza, rimangono le costanti centrali quando ci si avventura in queste esplorazioni; tutti elementi fondamentali che in questo nostro gruppo certamente non sono mancati.

Bibliografia

-Ambrosiano L. (2010). Introduzione alla ristampa dell’edizione italiana di Lawrence G, Social dreaming. La funzione sociale del sogno. Borla, Roma.

-Baglioni L., Fubini F. (2017). Sogni in cerca di sognatori. Ipotesi sulla storia e la teoria del Social Dreaming. , Riv. Psicoanal., 63, 2, 299-320.

-Bion W. (1961). Esperienze nei gruppi., Armando, Roma. 1971

-Freud S. (1899). L’interpretazione dei sogni. Cap. VII, par. A, “L’oblio dei sogni”. OSF, 3.

-Fubini F. (2015). Le istituzioni e i loro sogni. Incontri, Quaderni degli Argonauti, 2.

-Guidi D. (2025). Il Social Dreaming. Relazione introduttiva tenuta al Gruppo sulla Psicoanalisi dei Gruppi del Centro Psicoanalitico Fiorentino.

-Lawrence W.G. (1979). A Concept for Today: The Management of Oneself in Role. In: Lawrence W.G. (ed.), Exploring Individual and Organizational Boundaries. London, Karnak Books, 1999.

-Lawrence G. (2004). Esperienze nel Social Dreaming. Borla, Roma.

-Lawrence G. (2008). Introduzione al Social Dreaming. Borla, Roma.

– Lawrence G. (2010). Social dreaming. La funzione sociale del sogno. Borla, Roma.

-Neri C. (2004). Presentazione del metodo e della tecnica del Social Dreaming. Relazione sui workshops tenuti a Lem-al-dar, Mauriburg, Raissa e Clarice Town, pp. 48-84. In: Lawrence G., 2004, op.cit.

Vedi anche:

https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2024/12/locandina-seminari-ctp-2025.pdf