parole chiave: violenza, criminalità

Recensione di Leonardo Resele

Autore: Leonardo Resele

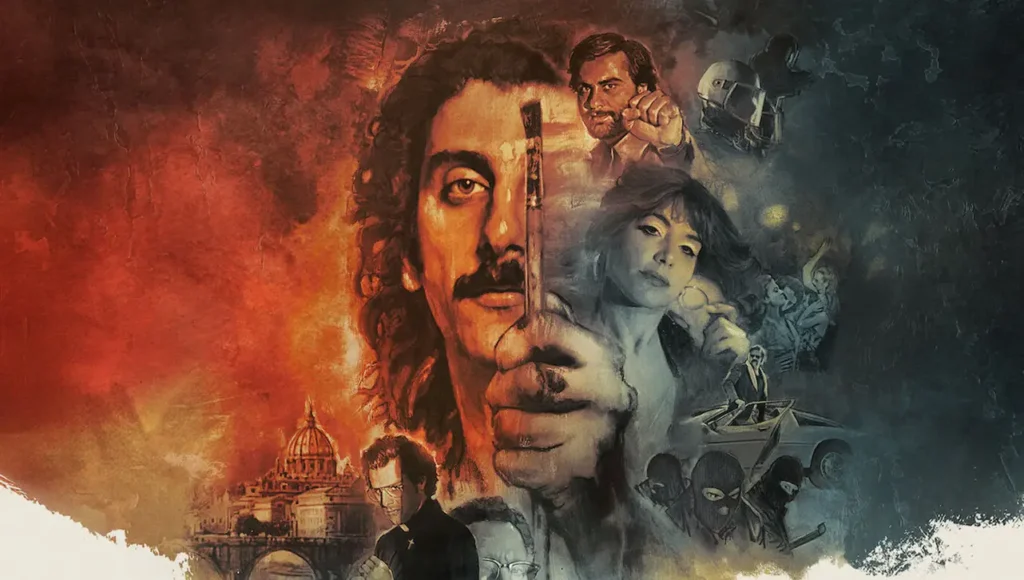

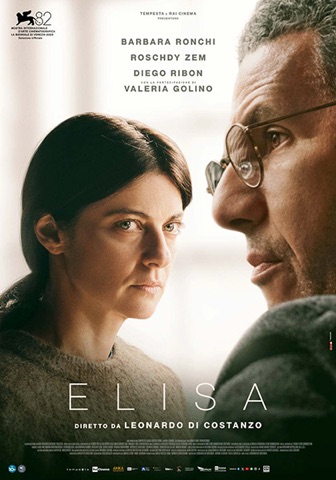

Titolo: “Elisa”

Dati: regia di Leonardo Di Costanzo – Italia, Svizzera 2025, 105 minuti

Genere: dramma familiare

Trailer.

Elisa, trentacinque anni, è in carcere da dieci, condannata per avere ucciso la sorella

maggiore e averne bruciato il cadavere, senza motivi apparenti. Sostiene di ricordare

poco o niente del delitto, come se avesse alzato un velo di silenzio interiore. Nel

corso dell’iter processuale, dopo l’omicidio e l’arresto, è stata più volte sottoposta,

come prassi, a valutazioni peritali psichiatriche. Successivamente, ha affrontato anche

una psicoterapia, ma tutte queste procedure non hanno contribuito a far riemergere i

ricordi.

Quando decide di incontrare il criminologo Alaoui, che sta studiando come dare un

senso ad atti violenti, apparentemente insensati, Elisa trova un interlocutore attento e

sensibile, non giudicante, che le permette di inoltrarsi poco per volta nei suoi ricordi.

E lei, come chi perde memoria di fatti e di colpe, tende a negarne la gravità. Spetta

così al criminologo di condurla, con rigore e competenza, a una presa di coscienza

che non ammette deroghe. Non si sta parlando di semplici “fatti” ma di “omicidio”,

precisa, ad esempio, lui, durante un incontro. Nei colloqui, emergono i tratti tipici di

Elisa, che, guidata dalla sua impulsività, agisce e va “oltre”, pentita subito, così da

negare l’impulso e cancellare l’azione. In questo modo annulla l’esperienza stessa

dell’agito: la vita diventa appiattita sul presente, senza ricordo del passato, senza

prospettive di progettualità, vittima della paura di se stessa, lei così distruttiva (“Non

ho mai avuto coraggio in vita mia. Solo paura. Di me stessa”, confessa).

Il film si ispira agli studi dei criminologi Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali, che da anni

conducono ricerche sull’agire violento e sugli autori di crimini efferati, compresi

quelli, come in questo caso, non derivanti da marginalità sociali, né da patologie

psichiatriche. Crimini che colpiscono profondamente l’immaginario collettivo

proprio perché́ commessi da persone apparentemente insospettabili. Dagli studi dei

due autori è stato anche pubblicato, nel 2022, un volume che presenta la trascrizione

reale e fedele dei colloqui (svoltisi nel corso di un anno) tra Stefania Albertani (la

vera Elisa, mai citata, ovviamente, nel film) e i due autori del volume (rappresentati

in un unicum, nel personaggio del criminologo Alaoui).

Elisa è un personaggio di cui lo spettatore percepisce la sofferenza, ma anche la

freddezza e la capacità di manipolare le persone a lei vicine. Il pubblico si trova

dinnanzi a una pellicola e a un racconto che si snodano con un ritmo lento, tranquillo

nonostante il tema, con relativamente poche azioni e molti dialoghi, ben percepiti

perché connotati, piani e compiuti, mai solo accennati. Persino la colonna sonora, che

completa e arricchisce il film, è musica discreta, che non intende sollecitare

emozioni, che non accompagna parole e azioni. Il pathos nasce dai dialoghi e dai

silenzi che il regista sa evidenziare.

Protagonista assoluta, nei primi piani che non nascondono i suoi 43 anni e neppure le

sofferenze di Elisa, è Barbara Ronchi, nota al cinema e in tv per la sua versatilità di

ruoli e di espressioni. Un’attrice brava e colta, che con una laurea in Scienze storiche

e archeologiche ha capacità di cogliere in profondità i ruoli, prima di indossarne i

panni. E la drammaticità del personaggio di Elisa così, non ha, in lei, sbavature o

eccessi.

Alcuni aspetti li riporta il libro, in una nota di Laura Ambrosiano: “…ha assorbito la

mentalità familiare, con l’implicita e silenziosa complicità dei bambini, vittime delle

modalità educative degli adulti e delle loro certezze. Ha fatto leva sulle sue risorse di

compiacenza, ha teso a essere all’altezza delle aspettative altrui (presunte o

concrete), ha anche fantasticato che, per questa via, avrebbe potuto scavallare-

eludere la mortificazione di essere nata non desiderata, e quella, intollerabile per lei,

di essere la più piccola in famiglia, cercando di crescere in fretta, in fretta, di corsa,

che equivale a non crescere affatto”. Tutto questo è racchiuso nelle espressioni,

spesso mute, dell’Elisa di Barbara Ronchi.

Accanto all’immobilità mentale di Elisa, nel film viene proposto, in un raffinato

cameo, anche l’immobilismo di giudizio di una madre (interpretata da Valeria

Golino), che ha perso un figlio aggredito e ucciso da una banda di giovani teppisti. La

donna si rifiuta di incontrare (e tanto meno perdonare) gli assassini del figlio perché

dell’odio e del risentimento che prova ha bisogno per trarre energia e continuare a

vivere. Qui si comprende come le concettualizzazioni della criminologia

dell’incontro possano riattivare le menti di criminali e vittime, per realizzare una

giustizia riparativa.

Per il regista Leonardo Di Costanzo, il film rappresenta, oltre a un impegno riuscito,

un cambio di prospettiva: invece di parlare della vita carceraria, come ha fatto in

“Aria ferma”, ora entra nella dimensione di un percorso personale e interiore, che

potrebbe rivelarsi salvifico.

Bibliografia

- CERETTI A. e NATALI L. (2022), “Io volevo ucciderla” – per una

criminologia dell’incontro, Raffaello Cortina Editore, Milano - AMBROSIANO L. (2022), “Il dolore delle trasformazioni”, Nota aggiuntiva,

ibidem.