Parole chiave: Speranza costruttiva, collassologia , catastrofismo, diniego, crisi ambientale

Abstract:

Per opporsi al terrorismo climatico è necessaria una speranza costruttivamente matura che attraverso l’integrazione della creatività individuale con l’elaborazione collettiva, rifugga dalla nozione infantile del “tutto e subito”, e promuova invece un impegno anti-entropico deciso e duraturo contro le forze che spingono verso la dissoluzione dei legami. Gli psicoanalisti possono svolgere un ruolo cruciale nel coltivare la capacità di pensare e sognare un futuro migliore e contribuire a dare valore al senso della misura e della sobrietà, proponendo una vita sufficientemente buona, in cui possa esserci spazio per l’amore e la creatività, contrastando il pensiero magico e illusorio e guardando con sincerità ed integrità anche agli aspetti negativi dell’esistenza, ma proponendo di viverli con coscienza riflessiva attraverso il paziente e continuo lavoro di simbolizzazione.

22 aprile 2025 Giornata mondiale della Terra

COSTRUIRE LA SPERANZA NEL MONDO CHE CAMBIA

COSIMO SCHINAIA

Brevi note sulle difese psichiche individuali e gruppali

Siamo circondati dall’ambiente, respiriamo l’ambiente, dipendiamo dall’ambiente, ma al tempo stesso lo teniamo dentro di noi, nei nostri sogni, nei nostri conflitti, nelle nostre menti, nelle nostre angosce e nelle nostre paure. Il cambiamento climatico è più di una questione tecnica e richiede una reinterpretazione delle relazioni in ogni ambito della vita, è importante evitare di avallare una visione chiusa del futuro e, invece, dare uno spazio anche visionario ai futuri possibili, proponendo un’ecologia del desiderio invece di un’ecologia soltanto del dovere e della rinuncia.

Di fronte a fenomeni sconosciuti o a cambiamenti di paradigma spesso prevalgono l’allarme e l’ansia, che portano a vari meccanismi di difesa come l’incapacità di comprendere le trasformazioni o, peggio ancora, a demonizzarle senza comprenderle. Viene, pertanto, a crearsi un divario tra la necessità di un’azione urgente e collaborativa in relazione a una crisi e il crollo del nostro funzionamento psichico, soprattutto perché siamo noi gli agenti della distruzione. Da un lato, siamo emotivamente allertati e spaventati dalla crescente perdita di biodiversità e dall’intensità del cambiamento climatico, ma dall’altro sembriamo incapaci di dare ascolto a questi avvertimenti nella nostra routine quotidiana e non riusciamo a collegare eventi e dati globali, vissuti come lontani, con l’urgenza del cambiamento a livello locale.

Quando ci confrontiamo con il cambiamento climatico, entrano in gioco tre differenti forme di rifiuto: la negazione, il diniego e il negazionismo (Wientrobe, 2013)[1]. Ognuna di queste forme implica in modo radicale effetti differenti:

a) La negazione comporta l’affermazione che qualcosa “non c’è veramente”, quando invece è vero che c’è e ci aiuta difenderci dall’angoscia e dalla perdita. È una modalità di rifiuto che si costituisce come il primo stadio transitorio del lutto nell’accettazione di una realtà dolorosa, difficile da sopportare. L’individuo dice no alla realtà, ma non la distorce.

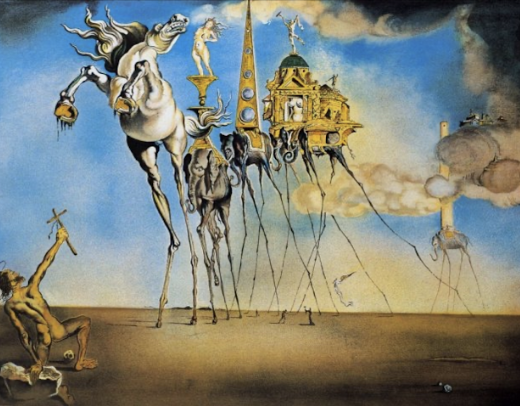

b) Il diniego presenta un problema più serio, in quanto contemporaneamente sappiamo e non sappiamo. Da un lato la realtà è conosciuta e accettata; dall’altro, con una sorta di alchimia psicologica, il suo significato è fortemente minimizzato. Nel tempo questa modalità difensiva risulta particolarmente pericolosa e intrattabile perché le nostre difese tendono a diventare sempre più rigide e radicate in relazione al montare delle angosce. Poniamo noi stessi in un una realtà alternativa per tenere a bada le crescenti emozioni negative e inconsciamente attacchiamo perversamente il significato razionale, proponendo una sorta di anti-significato, una sorta di neo-costruzione delirante della realtà.

c) Il negazionismo è facilmente riconoscibile e consiste nella diffusione intenzionale della disinformazione per interessi politici, ideologici o commerciali. È una modalità difensiva organizzata e pianificata in termini grandemente cinici e la ritroviamo nelle campagne politiche (Trump docet) o nelle schede esplicative che promuovono un prodotto, riducendo il valore o mettendo tout court in discussione le stesse scoperte scientifiche in tema di cambiamento climatico.

L’incessante ondata di informazioni sulle catastrofi, in particolare sui cambiamenti climatici, non riesce a creare un ambiente favorevole all’elaborazione delle angosce e delle paure. La fantasia di un mondo distrutto riflette una perdita radicale di spazi sicuri e la conseguente incapacità di prendersi cura di sé e del proprio ambiente. Questi atteggiamenti sono controproducenti e provocano reazioni ostili favorendo ancora di più un’ansia rigida ed estrema, un’incertezza che porta alla disperazione e al panico, ma anche a una sorta di compiacimento nichilista di fronte al caos climatico e all’annientamento biologico.

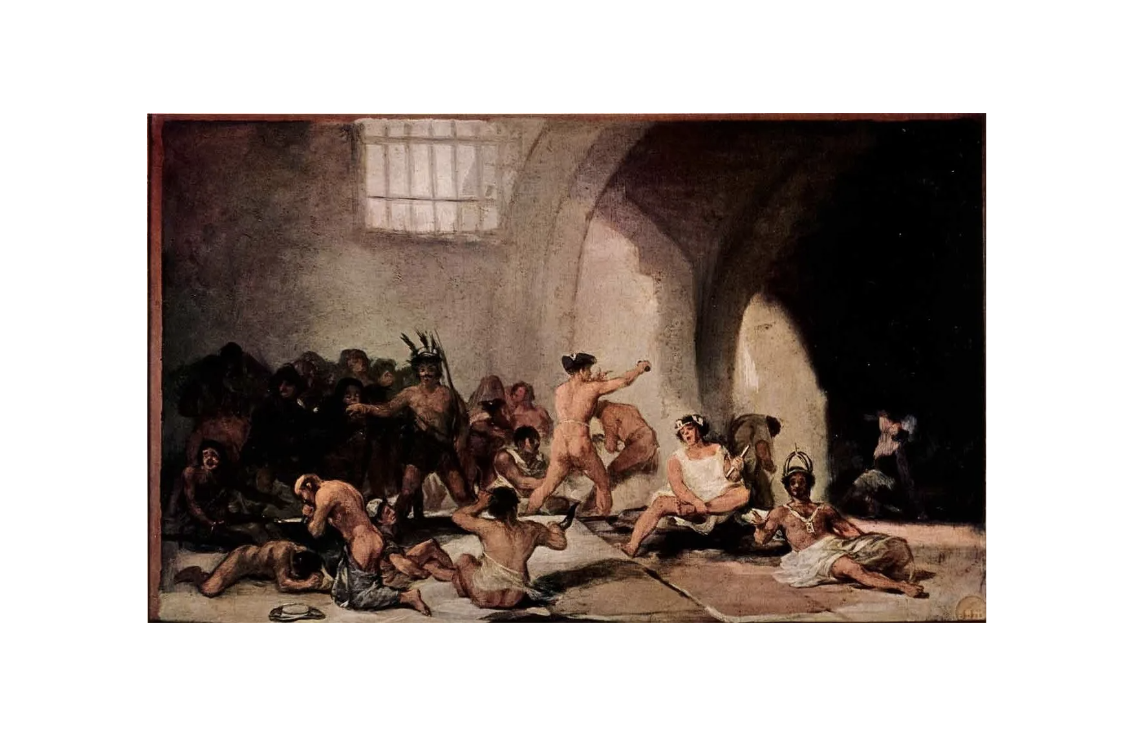

Ognuna delle soluzioni difensive, coprendo l’angoscia portata dalla consapevolezza del pericolo, rende impossibile la riparazione del danno sia materiale che psicologico. Un’ulteriore risposta ai messaggi catastrofisti può consistere nell’emergere di angosce persecutorie e primitive e perfino l’attivazione di difese psicotiche di ordine paranoico. La drammatizzazione ossessiva della difesa dell’ambiente, il continuo ricorso a toni allarmistici e a interpretazioni apocalittiche e l’opposizione al progresso scientifico possono favorire processi di fusione magmatica, di sostituzione dei processi di simbolizzazione e di identificazione con una mentalità di gruppo in assunto di base che dà sostegno ad idealizzazioni allucinosiche.

Reagire al terrorismo climatico con la speranza costruttiva

Il futuro è il risultato di una combinazione imprevedibile e indeterminata di atteso e inatteso; ogni tentativo di imporre una narrazione teleologica, cristallizzando la trama della vita, è illegittimo, perché la vita è -come insegna Eraclito- un eterno fluire delle cose.

In “Caducità”, Freud[2] descrive con un certo lirismo una passeggiata in compagnia di un amico e di un giovane e famoso poeta:

“In una contrada estiva in piena fioritura […]. Quanto alla bellezza della natura, essa ritorna, dopo la distruzione dell’inverno, nell’anno nuovo, e questo ritorno in rapporto alla durata della nostra vita, lo si può dire un ritorno eterno […]. Se un fiore fiorisce una sola notte, non perciò la sua fioritura ci appare meno splendida” (1915, 173-174).

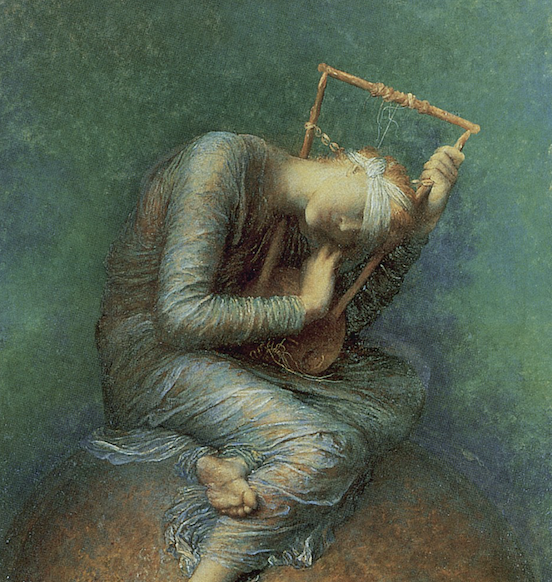

Freud articola uno degli aspetti fondamentali dell’esperienza legata ai cambiamenti industriali, alle loro conseguenze e alle relative paure: il lutto anticipatorio e il rischio del ritiro degli affetti dagli oggetti avvertiti come danneggiati o danneggiabili, cioè la condizione psichica che può mostrarsi espressivamente come apatia. Il saggio “Caducità” suggerisce come l’ambiente e gli oggetti affettivamente investiti possono essere esperiti in un clima di perdita incipiente e di paura incombente della fine. Il lutto esperito dal poeta, testimone passivo di un’eventuale futura distruzione, non è elaborato, ma si tratta di una difesa narcisistica per evitare l’autentico e doloroso processo del lutto attraverso la sua anticipazione; la bellezza è anticipatamente perduta e a questo Freud si ribella, proponendo di riparare e ricreare il mondo danneggiato, sia quello interno che quello esterno, concludendo in questi termini:

“Una volta superato il lutto, si scoprirà che la nostra alta considerazione dei beni della civiltà non ha sofferto per l’esperienza della loro precarietà. Torneremo a ricostruire tutto ciò che la guerra ha distrutto, forse su un fondamento più solido e più duraturo di prima” (Ibid., 176).

Freud può farci da guida verso il futuro, spronandoci non ad essere euforicamente ottimisti, ma fiduciosi nelle capacità riparative e costruttive nostre e dei nostri pazienti.

Dobbiamo prendere le distanze da opprimenti vissuti catastrofici e costruire le nostre riflessioni, assumendo la condizione dell’erraticità attraverso un costante lavoro di interrogazione di una realtà evasiva e versatile, plurale e ambivalente. Individualmente e collettivamente, dobbiamo imparare ad abitarla con una dubbiosità discreta, con flessibilità e cautela.

Nell’esergo dell’ultimo capitolo del suo “Attenzione e interpretazione”, Bion[3] fa riferimento alla capacità negativa riferendosi a un brano della lettera che il poeta inglese John Keats scrisse ai fratelli George e Thomas il 21 dicembre 1817 su “quali qualità vanno a formare l’Uomo dell’Effettività”. La capacità negativa è “quella capacità che un uomo possiede di perseverare nelle incertezze, attraverso i misteri e i dubbi, senza lasciarsi andare a un’agitata ricerca di fatti e ragioni”.

Questa capacità negativa permette di tollerare le differenze, i cambiamenti dei punti di vista, le incertezze nella ricerca di soluzioni preventive e terapeutiche adeguate. È una capacità che permette di essere se stessi e di mantenere vivo nelle persone il desiderio di comprendere e di apprendere senza il bisogno di riempire il vuoto ad ogni costo. Se cerchiamo facilmente di ridurre ciò che è ignoto a ciò che è noto e ciò che è incongruo a ciò che è congruo, corriamo il rischio di essere complici delle resistenze legate all’ansia e di allontanarci da una possibile, anche se non immediata, soluzione dei problemi.

Sviluppare una nuova bioetica per il futuro

Ernst Bloch[4] ha operato una distinzione tra speranza astratta e speranza concreta. La speranza astratta appartiene al regno dei desideri. Questa versione della speranza è astorica e diffonde una visione romantica o ottimistica che promuove una posizione piuttosto passiva, confidando fatalisticamente che il futuro porterà dei cambiamenti. A differenza della speranza astratta, la speranza come “utopia concreta” è più vicina al presente ed è partecipe della consapevolezza dell’impegno necessario per affrontare gli ostacoli attuali. Mentre la speranza astratta è una difesa maniacale fondata su una sorta di ottimismo magico, la speranza concreta fa i conti con i limiti che si sperimentano nel presente.

Earl Hopper [5](2006) suggerisce che nella speranza matura e autentica, a dispetto degli ostacoli e delle avversità, o forse proprio a causa di essi, una certa forza d’animo, lo slancio ottimistico e vitale e la tenacia prevalgono sui sentimenti di disperazione e amarezza.

Isaac Tylim[6] afferma che l’intimità della stanza di analisi ha il potenziale per offrire un’opportunità unica di co-costruire uno spazio di transizione sicuro in cui ripristinare la speranza. L’attesa potrebbe essere vista come un contenitore che accoglie gli affetti destabilizzanti e come un mezzo per mobilitare l’azione. Senza la valorizzazione dell’attesa, la speranza si diluisce nella disperazione.

Giuseppe Pellizzari[7] ha descritto la speranza come l’oscillazione tra la passività dell’attesa fiduciosa e l’attività di una ricerca appassionata. Distinta dalla certezza e nata dall’ansia e dal dubbio la speranza, indicando una prospettiva e attivando potenzialità rivolte all’ignoto, è un potente fattore di trasformazione. Non ha oggetto; è una tensione utopica e insatura; disturba le certezze fondamentaliste dell’inconscio che sono soggette alla coazione a ripetere che imprigiona in uno schema fisso e dogmatico la percezione della realtà paralizzando l’esperienza e la conoscenza.

Il concetto di speranza radicale di Jonathan Lear[8] offre un approccio visionario per affrontare le turbolenze, ridefinendo i modi di esistenza in mezzo agli sconvolgimenti culturali. Lear riflette sul modo in cui il capo Crow Plenty Coups ha guidato il suo popolo in un periodo di grandi sommovimenti. Di fronte alla distruzione della tradizione culturale dei Crow, costretti a vivere nelle riserve e a rinunciare alle loro tradizionali occupazioni, è stato in grado di proporre un rimodellamento immaginativo, guidando il suo popolo a ridefinire le proprie modalità di stare al mondo, in modo da non cadere nella disperazione più totale. Ciò che rende la speranza “radicale” è che è diretta verso un bene futuro, tende ad anticiparlo, anche se è praticamente impossibile dire in anticipo quale sarà la forma della nuova modalità di esistenza, del nuovo stile di vita.

L’attuale crisi causata dall’inquinamento e dalla perdita di biodiversità ha reso tutti noi profondamente consapevoli della nostra precarietà planetaria, stimolandoci a trovare modi per adattarci, ricalibrarci, mitigare e, in tal modo, rimanere positivi e rilevanti. Non è facile accettare i continui cambiamenti della natura e la sua transitorietà. La sfida attuale è creare e sviluppare una nuova bioetica per il futuro, accettando la complessità della realtà globale.

Creare condizioni di partecipazione, evitare giudizi drastici, ridurre lo spazio del “Super-Io ambientale”, migliorare quindi lo spazio dell’“Io ambientale” in modo da contenere e regolare gli effetti della crisi ambientale, sono tutti mezzi per incoraggiare le persone a esplorare i loro dilemmi interiori e promuovere la sollecitudine, la creatività e la solidarietà di fronte alla nostra vulnerabilità ai disastri.

Come l’Ulisse omerico, dobbiamo navigare tra la Scilla del mero ottimismo negazionista, la speranza regressiva, e la Cariddi del pessimismo nichilista, dell’inevitabilità fatalista, quando il riconoscimento del problema è strettamente connesso alla disperata impossibilità di risolverlo immediatamente. Non è possibile rispondere alle difficoltà che la crisi ambientale propone con la speranza maniacale di una riparazione attraverso facili soluzioni – una speranza spesso seguita dalla disillusione e dalla fine delle aspettative se la soluzione non arriva rapidamente, nei tempi desiderati e non differibili.

Attraverso il sognare, il pensare e il ripensare a quello che avviene dentro e fuori di noi, possiamo strutturare forme diverse e originali di linguaggio ed esperienza. Queste forme non possono essere la somma dei linguaggi e delle esperienze precedenti ma qualcosa che emerge da essi, con una propria configurazione e una vita autonoma e originale. Rimedi comuni possono nascere dalla costruzione di contenitori in cui possa svilupparsi la conversazione continua tra diverse forme di conoscenza, competenza e linguaggio. Questa conversazione, provando a connettere aree di conoscenza tra loro disconnesse può avere luogo, evitando l’individualismo narcisistico e le ambizioni colonialistiche o, all’estremo opposto, senza obbligatoriamente ricercare un’armonia totalizzante, ma rendendosi ospitali ad accogliere i ragionamenti e i sentimenti altri. Conclusioni Per evitare di rimuovere le catastrofi ecologiche causate da uno sviluppo senza regole né memoria, non possiamo colludere con la cultura del declino, ma dobbiamo analizzare più a fondo le dinamiche e i conflitti individuali, familiari e sociali. Riconoscere queste dinamiche è il primo passo per modificarle, portando a cambiamenti negli stili di vita individuali e familiari. La riduzione dei fenomeni di scissione e l’evoluzione verso una condizione di una maggiore integrazione non è né semplice né facile, né esente da pericoli, e richiede un’introspezione priva di compiacenza; è un viaggio carico di complessità e rischi. Stabilire contenitori sociali realmente capaci di contenimento trasformativo delle esperienze è essenziale per favorire la cura e l’empowerment sia a livello individuale che di gruppo.

Ovviamente bisogna evitare accuratamente che un negazionismo camuffato da anti-catastrofismo faccia abbassare la guardia rispetto alla necessità di fare fronte da subito alla crisi climatica. Si rende necessario riconoscere e contrastare modalità sia denegatorie che catastrofiste, fossilizzazioni psichiche, incistamenti, oggi ampiamente presenti nello psichico che, depositandosi e riproducendosi nello psichico delle generazioni future, possano riprodurre i gravi danni che infliggiamo all’ambiente, come un’ipoteca dell’antenato nei confronti della discendenza. Nella trasmissione tra le generazioni avviene un processo di identificazione che condensa una storia che in gran parte non appartiene alle generazioni future. Sottraendo valore al contratto che lega ciascuno all’insieme e l’insieme a ciascuno, noi alla terra e la terra a noi, trasmettiamo i sintomi, i meccanismi di difesa, l’organizzazione delle relazioni oggettuali, i significanti, in cui si articolano forme e processi della realtà psichica del singolo soggetto con le forme e i processi che si costituiscono nei legami intersoggettivi e, più in generale, nel rapporto con l’ambiente[9].

Il compito cruciale di noi psicoanalisti è indagare a fondo le nuove realtà psicosociali, i nuovi disagi della civiltà, le nuove forme di sofferenza mentale legate allo sgretolamento delle strutture identitarie tradizionali e all’inadeguatezza dei garanti metapsichici di un tempo.

Nel contatto con una nuova realtà è necessario pensare con strumenti che, pur rifacendosi al noto, tengano conto dei nuovi contesti e sappiano interagire con essi, seguendo il suggerimento di Pierre Fédida[10], secondo cui “Il ruolo dell’analista è quello di immaginare, immaginare ciò che un altro ha vissuto”.

Dobbiamo arrischiare delle analisi nuove, fabbricare degli strumenti mentali, proporre dei modelli di intelligibilità per pensare di nuovo e provvisoriamente questo rapporto con lo sconosciuto che noi abbiamo scelto come il nostro modo d’essere al mondo[11].

Pur sapendo che il lavoro nella stanza di analisi è piccola e pur difficile cosa a fronte del vivere umano organizzato in gruppi e società, possiamo prospettare una vita sufficientemente buona, in cui ci sia spazio per l’amore e la creatività, contrastando il pensiero magico e illusorio e guardando con sincerità ed integrità anche agli aspetti negativi dell’esistenza, ma proponendo di viverli con coscienza riflessiva attraverso il paziente e continuo lavoro di simbolizzazione che contrasti la potenza e la rigidità dei meccanismi difensivi interiori, da cui nessuno di noi individui è esente. Va trovato/inventato un modo per riabitare poeticamente il mondo in tutta la sua molteplicità, prendendoci cura eticamente e pietosamente delle sue ferite e rovine. Un mondo in cui ogni organismo vivente crea le condizioni di vita per gli altri organismi. RIASSUNTO Per opporsi al terrorismo climatico è necessaria una speranza costruttivamente matura che attraverso l’integrazione della creatività individuale con l’elaborazione collettiva, rifugga dalla nozione infantile del “tutto e subito”, e promuova invece un impegno anti-entropico deciso e duraturo contro le forze che spingono verso la dissoluzione dei legami. Gli psicoanalisti possono svolgere un ruolo cruciale nel coltivare la capacità di pensare e sognare un futuro migliore e contribuire a dare valore al senso della misura e della sobrietà, proponendo una vita sufficientemente buona, in cui possa esserci spazio per l’amore e la creatività, contrastando il pensiero magico e illusorio e guardando con sincerità ed integrità anche agli aspetti negativi dell’esistenza, ma proponendo di viverli con coscienza riflessiva attraverso il paziente e continuo lavoro di simbolizzazione.

Note

[1] Weintrobe, S. (2013). On the love of nature and on human nature: Restoring split internal landscapes. In Engaging with the Climate Change: Psychoanalysis and Interdisciplinary Perspective (pp. 199-213). London & New York, Routledge.

[2] Freud, S. (1915). Caducità. OSF, vol. 8.

[3] Bion W. R. (1970), Attenzione e interpretazione. Roma, Armando, 1973, p. 169.

[4] Bloch, E. (1954-1959). Il principio speranza. Milano, Mimesis, 2019.

[5] Hopper, E. (2006). On the nature of hope in psychoanalysis and group analysis, British Journal of Psychotherapy, 18(2): 205-226.

[6] Tylim, I. (2019). Hope, despair, and utopia, Room: A Sketchbook for Analytic Action 10.19. https://analytic-room.com/essays/hope-despair-utopia-isaac-tylim

[7] Pellizzari, G. (2015). Due aspetti dell’azione terapeutica: speranza e metafora, Rivista di psicoanalisi, 61(1):157-160.

[8] Lear, J. (2008). Radical Hope: Ethics in the Face of Cultural Devastation. Cambridge, (MA), Harvard University Press.

[9] Kaës, R. (1993). “Il soggetto dell’eredità”. In Kaës, R., Faimberg, H., Enriquez, M. e Baranes, J. J., Trasmissione della vita psichica tra generazioni (pp. 15-32).Roma, Borla, 1995.

[10] Fédida, P. (2007). Umano/Disumano. J. André (a cura di). Trad. R. Galiani. Roma, Borla, 2009, p. 52.

[11] Kaës, R. (2012). Il malessere. Trad. M. Sommantico. Roma, Borla, 2013.

Vedi anche: