Parole chiave: depersonalizzazione, ipersensorialità, senso di irrealtà, processo di rappresentazione

Depersonalizzazione e ipersensorialità

di Antonello Correale

Il tema che mi propongo di approfondire riguarda il rapporto tra depersonalizzazione e ipersensorialità.

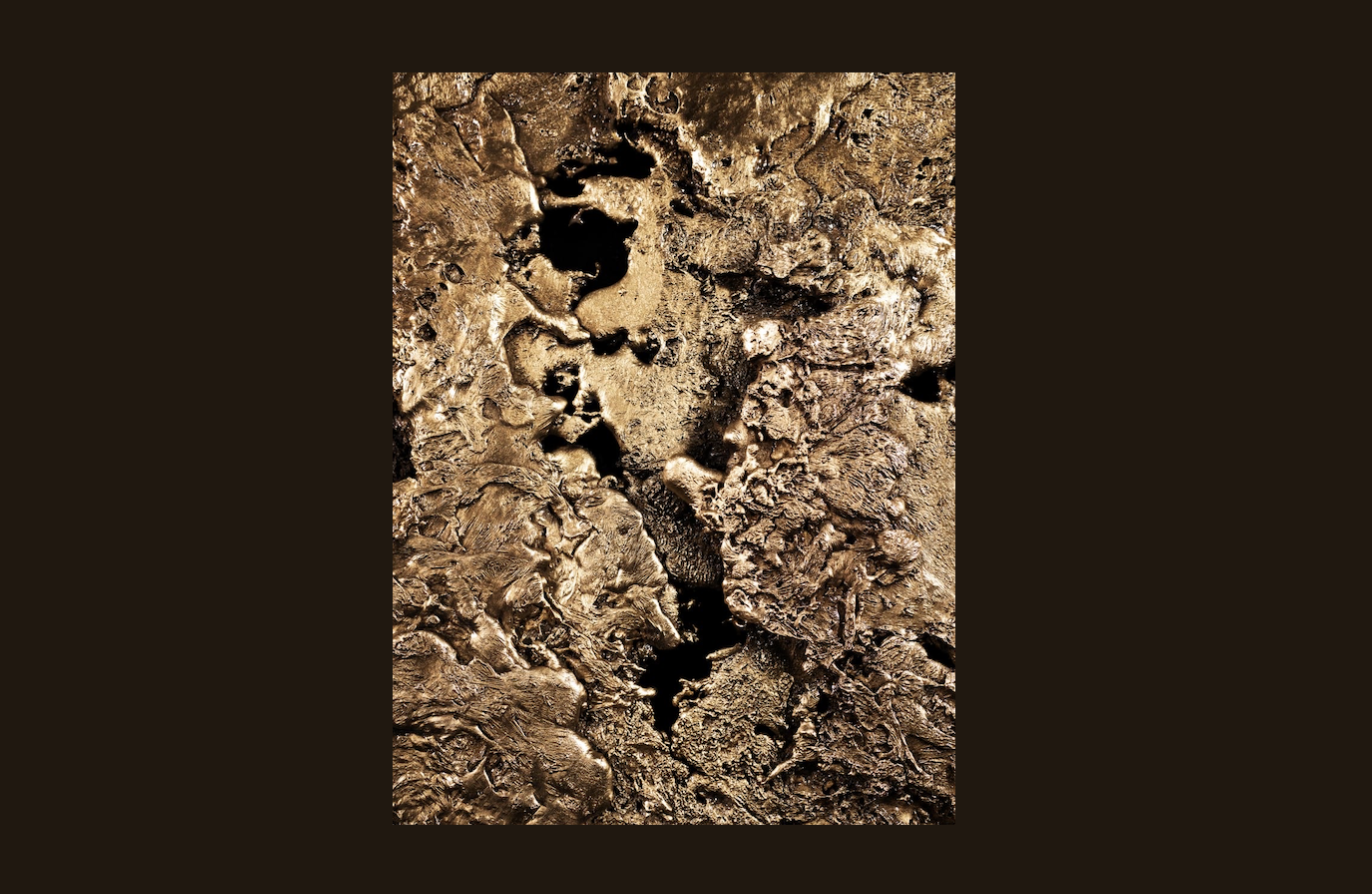

Vorrei dire subito che intendo per ipersensorialità una modalità di porsi degli oggetti della percezione, che acquistano un carattere eccessivo, quasi immobile e potente e, in certo modo, allucinatorio (Correale 2021).

Intendo per allucinatorio una modalità immobile e incisiva, come di una visione e non più solo di una percezione, di qualcosa che trasmette un senso di irrealtà. Ma la irrealtà deriva da un eccesso di realismo: l’effetto diventa troppo presente, di una presenza che sembra contenere un messaggio, ma un messaggio enigmatico e poco decifrabile.

Comincerò col tentare di definire meglio il concetto di depersonalizzazione.

Collegherò poi questo concetto con quelle fasi della percezione in cui l’oggetto non è ben decifrabile, acquista, come dicevo, un senso di presenza eccessiva, che lo rende poco simbolizzabile.

Utilizzerò poi il concetto freudiano di percezione di cosa e percezione di parola per indicare una separazione tra cose e parole (Freud 1915).

Concluderò sottolineando che la difficoltà a collegare cose con parole è la caratteristica più saliente della depersonalizzazione.

Infine distinguerò tra depersonalizzazione psicotica e depersonalizzazione post-traumatica.

Per definire nel modo migliore l’esperienza della depersonalizzazione, vorrei utilizzare l’importante contributo fenomenologico, che definisce queste esperienze come una potente intrusione di una carattere di estraneità nel mondo percettivo, fino a quel momento vissuto come abituale e conosciuto (Stanghellini 2009).

Nella depersonalizzazione, il mondo diventa estraneo. Le cose sono sempre quelle – gli oggetti abituali della vita, alberi, animali, cose di casa, visi, persone, suoni, luci – ma hanno acquistato un carattere quasi misterioso. Sono quelli ma non sono quelli, hanno un nome, ma quel nome non li definisce, sono i soliti, ma non sono i soliti.

Gli oggetti hanno perduto quel carattere di confidenza, di abitudine, di evidenza. Sembra che si riferiscano a qualcosa che dica al soggetto: Io ho qualcosa in più di quello che mi hai sempre attribuito, ma questa cosa è solo mia e non voglio o non posso comunicarla. L’idea della cosa in sé rende bene questa caratteristica (Blankenburg 1998).

Sartre, nel racconto sulla nausea, ha reso bene questa sensazione di estraneità che conferisce al soggetto un’angoscia particolare, e addirittura un disagio fisico (Sartre 1938). Credo che la O di Bion, l’estraneo di Freud nel Progetto e il reale di Lacan si colleghino in parte a questa sensazione.

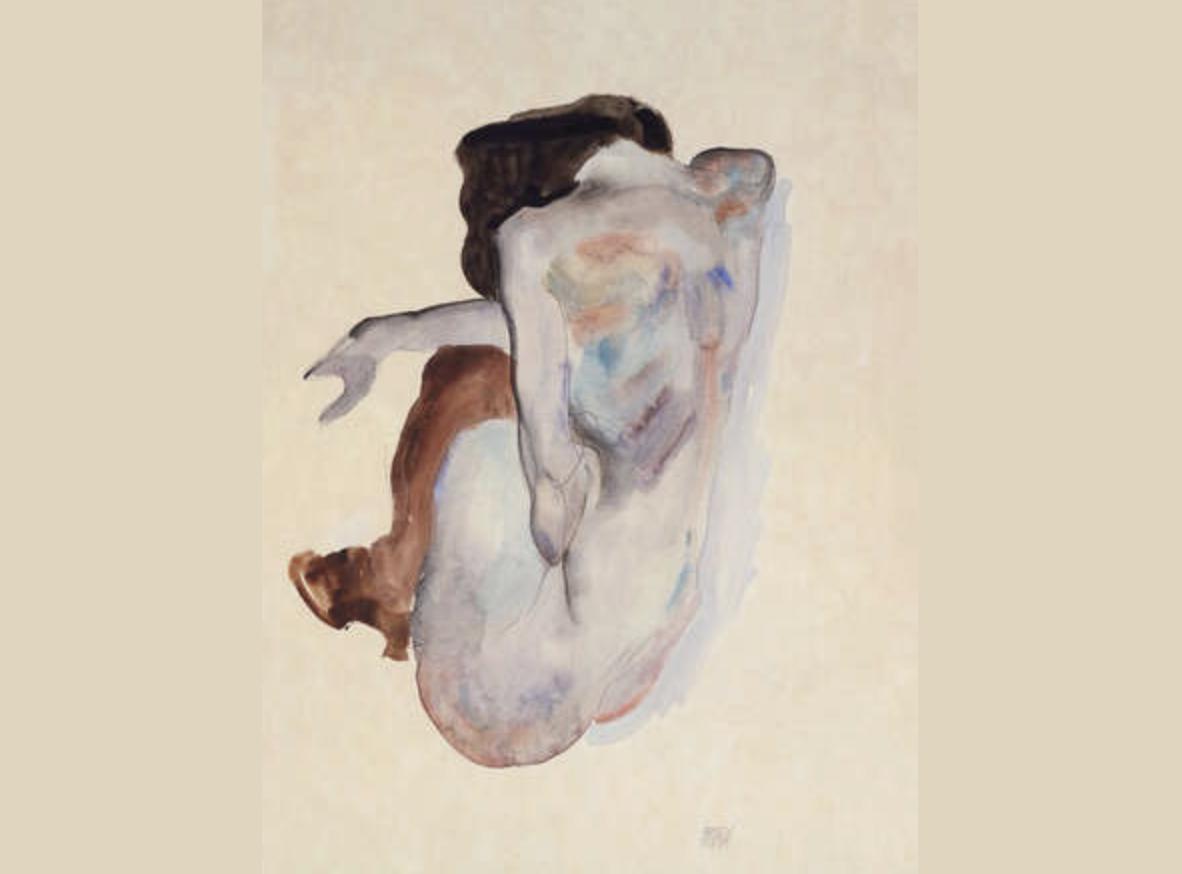

Questa perdita dell’evidenza delle cose si estende anche al corpo e al soggetto. Anche il soggetto si guarda le mani, si osserva nello specchio, avverte sensazioni corporee – crampi, calore, rilassamenti, contrazioni – ma non le riconosce come sue, le avverte come estranee, provenienti da un esterno, di cui non riesce ad appropriarsi (Callieri 2016).

Vorrei accostare questa sensazione, anche se non assimilarla del tutto, col perturbante di Freud, la comparsa dell’estraneo nel familiare, del misterioso nel confidenziale, dell’imprevisto nel già conosciuto (Freud 1919).

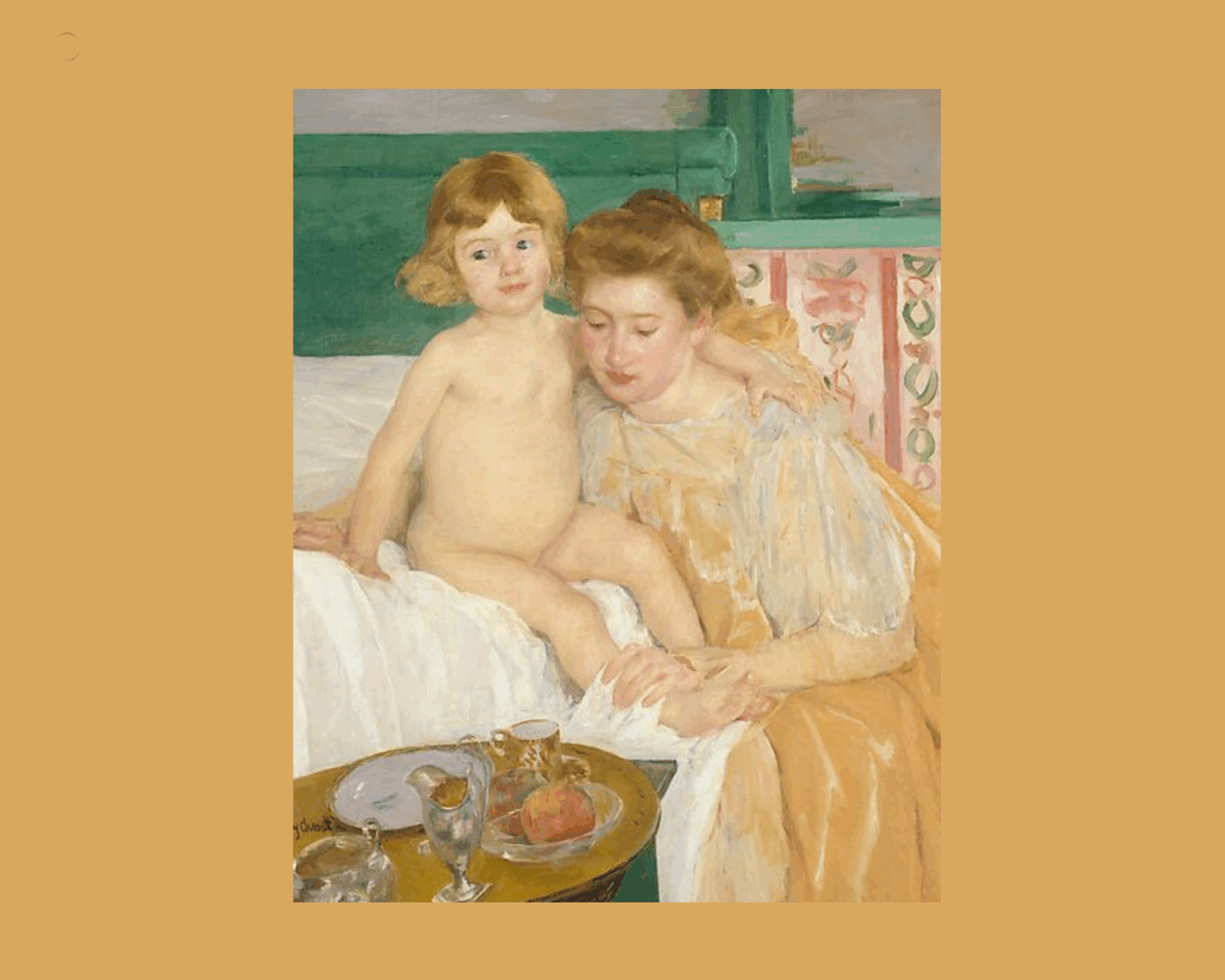

Nelle prime fasi di vita e poi in momenti particolari – panorami, intense emozioni, contatti con oggetti non facilmente decifrabili – l’esperienza è quella di un oggetto che si qualifica più per la sua sensorialità che per le sue caratteristiche oggettive. Caldo-freddo, alto-basso, accelerazione-rallentamento, ritmo cadenzato o rallentato. La madre è un corpo che trasmette sensazioni potenti, ma indefinite.

Nella depersonalizzazione si verifica qualcosa che sembra richiamare questa esperienza originaria e, al tempo stesso, indefinita non ben soggettivabile.

Freud ha tentato di illustrare questo fenomeno attraverso l’analisi del processo di rappresentazione. Egli sostiene che per giungere a una rappresentazione, cioè la formazione di un’immagine interiore in assenza dell’oggetto, sono necessari almeno due passaggi.

Il primo riguarda quella che egli chiama la rappresentanza della rappresentazione, cioè l’oggetto che la pulsione vorrebbe incontrare e che non sa se incontrerà secondo i suoi desideri. C’è quindi subito uno scarto tra interno e esterno, tra il movimento interno che cerca un oggetto da investire e il movimento esterno che è indipendente dal desiderio del soggetto.

È come se il desiderio cerca l’investimento – mi piace, non mi piace, mi disgusta, non mi disgusta, lo distruggo, non lo distruggo – e l’oggetto in parte soddisfa e in parte delude l’investimento (Freud 1925).

Il secondo riguarda il tema cruciale delle rappresentazioni di cosa e la rappresentazione di parola. Il linguaggio si impadronisce dell’oggetto, lo collega a oggetti precedenti e ad altri oggetti simili e così se ne impossessa per poi conservarlo nella mente.

La parola quindi arricchisce l’oggetto ma anche lo impoverisce. L’immagine confluisce nella parola e così facendo perde un po’ il suo carattere di immagine, per acquistare un maggior potere di definizione e di collegamento.

Per Freud, quindi, la rappresentazione è l’esito di un percorso accidentato e difficile, in cui si mescolano molti fattori – il piacere e la delusione, la sensorialità e la parola, e i meccanismi di difesa che ne conseguono.

Nella rappresentazione si organizza la percezione che acquista in definizione, ma si possono perdere dei particolari. Alcuni particolari diventano frammenti, altri si perdono. La potenza del principio del piacere e la potenza del linguaggio organizzano il risultato.

È forse il fine dell’attività artistica e in qualche misura di quella scientifica di ridare potenza al dato oggettivo, senza farlo troppo rapidamente ricadere nella rappresentazione influenzata dall’investimento e dal linguaggio.

Gli studi successivi hanno aumentato enormemente la conoscenza del processo di rappresentazione. La funzione della madre, del suo mondo, della sua capacità di partecipare, di condividere, di costruire parole non troppo distanti dall’oggetto, hanno arricchito l’idea che la rappresentazione è in gran parte un processo a due.

Dopo questa rapidissima nota, possiamo ora tornare alla depersonalizzazione.

Potremmo dire, sviluppando il discorso fatto finora, che in assenza del processo a due e in presenza di un processo a due in cui non c’è condivisione ma prevalenza, per tanti motivi, di un nucleo rappresentativo su un altro mondo rappresentativo, il soggetto rimane, per così dire, solo con le sue percezioni (Aulagnier 1975).

Il passaggio da cosa a parola resta danneggiato. Le parole o non vengono o sono imposte e il risultato è una sensazione come di sopraffazione del dato sensoriale.

La dimensione spazio-temporale in particolare verrà modificata.

È importante riconoscere che ogni oggetto non solo si definisce, ma definisce anche il soggetto che lo incontra.

Noi non solo conosciamo, ma siamo anche modificati da ciò che conosciamo.

In particolare, lo spazio si modifica o meglio la nostra percezione di noi stessi nello spazio, espansione-contrazione, allargamento-restrizione, immensità-imprigionamento, come dicevamo prima (Stern 1992).

Anche il tempo si modifica. Si ferma, si allunga, si velocizza, si rallenta.

La parola introduce un ordine in tutto questo, lo simbolizza, dà una posizione e un collocamento.

Se la parola non è adatta, la percezione spazio-temporale la fa da padrona è il risultato è quello che propongo di chiamare ipersensorialità. L’oggetto ci influenza concretamente, ma al tempo stesso in modo misterioso perché non verbalizzabile.

La nausea di Sartre è lo scacco della parola e la preminenza di un oggetto, che diventa estraneo perché misterioso, troppo forte e troppo oscuro.

Deriva da tutto questo una semplice ma importante conseguenza.

Quando viene a mancare una presenza che permetta un transito tra cose e parole, la cosa diventa cosa in sé, autoriferita e acquista carattere di un messaggio misterioso e enigmatico e quindi estraneo (Bion 1962).

Il ritorno della presenza restituisce alla parola il suo valore ma anche, si spera, quel delicato equilibrio tra cose e parola, che tanto arricchisce la nostra vita psichica.

Se la parola predomina, il mondo diventa troppo definito e senza ombre. Se predomina la cosa si ha la depersonalizzazione.

Subentra a questo punto l’importante funzione della immaginazione, definibile come quella funzione che estrae delle cose qualcosa di più di una forse troppo rapida definizione.

Possiamo a questo punto introdurre la distinzione cui accennavamo all’inizio tra depersonalizzazione psicotica e depersonalizzazione post-traumatica.

Nella depersonalizzazione psicotica, la perdita di una presenza significativa – la madre, una persona importante, il terapeuta – rende il soggetto preda di cose e non parole. O le parole diventano anch’esse cose.

Si ha così un senso oscuro di trascendenza, ma misteriosa e perturbante. Lo psicotico tenta di mettere ordine in questa oscurità, ascoltando una emozione centrale, quasi sempre depressiva o persecutoria, e interpreta la depersonalizzazione come precursore di un delirio.

Nella depersonalizzazione post-traumatica, tipica del borderline, ma anche di tutti gli stati traumatici, il trauma interrompe il collegamento tra cose e parole, per così dire, ipersensorializza.

L’eccesso di ipersensibilità viene vissuto dal traumatizzato come un attacco, un’aggressione violenta, una minaccia, un pericolo.

Da qui la reazione quasi sempre eccessiva: allo stupore prevalente della prima fase, segue un’accentuazione di reazione, una serie di acting, che hanno lo scopo di annullare il senso di paralisi derivanti della scissione tra cose e parole.

Sarebbe interessante approfondire il rapporto tra cose e parole anche nel modello sociale e nella cultura prevalente che ci circonda.

Potremmo dire che nella nostra cultura c’è troppa poca depersonalizzazione, intesa non come angoscia di estraneità, ma come ricerca di un rapporto meno rigido e stereotipato tra cose e parole.

Ma questo meriterebbe un approfondimento che non è possibile in questa sede.

AULAGNIER P. (1975). La violenza dell’interpretazione. Borla, Roma, 1994.

BION W. (1962). Apprendere dall’esperienza. Roma, Armando, 1972.

BLANKENBURG W. (1998). La perdita dell’evidenza naturale. Raffaele Cortina Editore, Milano.

CALLIERI B. (2016). Quando vince l’ombra. Problemi di psicopatologia clinica. Edizioni Università Romane.

CORREALE A. (2021). La potenza delle immagini. L’eccesso di sensorialità nella psicosi, nel trauma e nel borderline. Mimesis, Milano.

FREUD S. (1915).Metapsicologia: l’inconscio. OSF, vol. 8. Torino: Bollati Boringhieri.

FREUD S. (1919). Il perturbante, in Opere, 9, Bollati Boringhieri, 2000.

FREUD S. (1925). La negazione e altri scritti. Bollati Boringhieri, Torino 1982.

SARTRE J.P. (1948). La nausea. Giulio Einaudi Editore, Torino, 1938.

STANGHELLINI G. (2009). La psicologia del patologico. Raffaele Cortina Editore, Milano.

STERN D. (1992). Il mondo interpersonale del bambino. Bollati Boringhieri, Torino.