Parole chiave: Atopia, Psicoanalisi, Tracce, Com-prensione

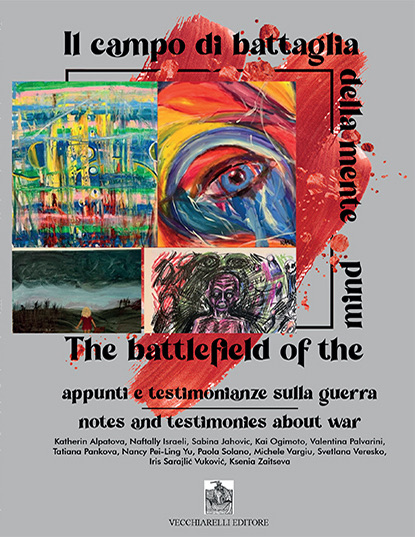

Il campo di battaglia della mente. Appunti e testimonianze sulla guerra.

Autori vari, Vecchiarelli editore, Roma, 2024

Recensione a cura di Daniela Scotto di Fasano

Il campo di battaglia della mente. Appunti e testimonianze sulla guerra, il cui titolo in inglese è The battlefield of the mind. Notes and testimonies about war, è un libro collettaneo pubblicato da Vecchiarelli in due lingue, italiano – le prime 148 pagine – e inglese: da pagina 149 a pagina 287.

Un libro, per scelta dell’Editore e degli autori, contemporaneamente coraggioso e generoso, a partire dalla scelta di fornire al lettore la possibilità di leggerlo da subito in due lingue. Che vuol dire grande dispendio – volontaristico e quindi gratuito – di energie per scriverlo e tradurlo.

Quindi fin dal suo biglietto da visita un libro collettaneo che fa cadere muri e barriere e sa mettere in dialogo non solo lingue ma, anche, vertici (alcuni in conflitto, attuale o del passato prossimo: Ucraina e Russia, Croazia e Serbia); e, poi, Israele, Italia, Giappone, Taiwan.

Veniamo agli autori: Katherin Alpatova (Ucraina, traduzione di Paola Solano); Naftally Israeli (Israele, traduzione di Michele Vargiu); Sabina Jahovic (Serbia, traduzione di Paola Solano); Kai Ogimoto (Giappone, traduzione di Michele Vargiu); Valentina Palvarini (Italia); Tatiana Pankova (Russia, traduzione di Valentina Palvarini); Nancy Pei-Ling Yu (Taiwan, traduzione di Michele Vargiu); Paola Solano (Italia); Michele Vargiu (Italia); Svetlana Veresko (Ucraina, traduzione di Valentina Palvarini); Iris Sarajlić Vuković (Croazia, traduzione di Valentina Palvarini); Ksenia Zaitseva (Ucraina, traduzione di Lia De Micheli).

Di grande spessore Prefazione -Vamik Volkan -; Introduzione – Sarantis Thanopulos -; Presentazione – Tito Baldini.

Il volume è suddiviso in aree geografiche:

Ucraina (con i contributi di Alpatova, Palvarini; Zeitseva; Solano; Vargiu; Veresko; Pankova);

Paesi Orientali (Iris Sarajlić Vuković; Jahovic);

del Medio Oriente (Israeli); Eurasiatica (Ogimoto; Pei-Ling Yu).

Il titolo – Il campo di battaglia della mente. Appunti e testimonianze sulla guerra – sottolinea da subito due questioni che più psicoanalitiche non si può.

Innanzitutto, con Freud e da Freud in poi, abbiamo capito che è vero che la mente è un campo di battaglia. Noi siamo stranieri a noi stessi e indipendentemente dal grado di civiltà raggiunto, siamo sempre in balìa di conflitti intrapsichici, e spesso possiamo sperimentare di non essere in grado di gestire in modo non auto o etero lesivo tale conflittualità.

Noi tutti siamo, lo sappiamo, sia Caino sia Abele; scrive ad esempio Ogimoto: “io, come cittadina giapponese, devo iniziare descrivendo la disumanità che c’è in noi” (p.125). E sappiamo anche quanto di tali esperienze di malessere, dolore, angoscia vissute nel nostro mondo interno cerchiamo di sbarazzarci proiettandole fuori, sull’altro: i “non-noi” (Palvarini, p.35).

Da Melanie Klein in poi abbiamo dato un nome a tutto questo e sappiamo che si tratta di ciò che anima la posizione schizoparanoide, stato mentale dei nostri primi mesi di vita ma posizione psichica che sperimenteremo per il resto dei nostri giorni. Di tale consapevolezza è impregnata ogni pagina di questo prezioso volume collettaneo, a partire dal fatto che non c’è un ‘A cura di…’ ma ogni nome segue in copertina l’altro in ordine alfabetico.

Inoltre, nei contributi di ciascuno è visibile, anzi, è nominata la consapevolezza della possibilità di cadere in tentazione: ‘il nemico è…, la mia è una difesa, non è un attacco…’, senza il ricorso a comodi giochetti difensivi denegatori… Però, ciò non esclude che possano essere espressi dolorosi vissuti connessi a ‘mai più’: mai più la mia casa, mai più lo studio in cui vedevo i miei pazienti, mai più una gravidanza portata a termine con serenità, mai più… Esprimendo, al contempo, la consapevolezza che potrebbe trattarsi di vie obbligate verso il rancore, verso l’impossibilità di costruire la capacità di ‘intendersi oltre’, di costruire un domani che consenta di ‘adattarsi alla normalità’, una normalità che però abbia davvero fatto i conti con il passato, come nel corso di un buon trattamento psicoanalitico, senza aver potenziato meccanismi denegatori o ‘intrisi di ‘buonismo’. Un esempio tra i molti: scrive Alpatova “…il terrore ci fa solo arrabbiare” (p.31), o, ancora, dichiara il dottor Mikhaylo Suslov, analista didatta e supervisore del Gruppo di Studio Psicoanalitico Ucraino, intervistato da Paola Solano: “…non possiamo essere in un gruppo IPA, per quanto numeroso, in presenza di colleghi russi, per il momento. È troppo presto. […] era inaccettabile per me e per gli altri colleghi ucraini di questo gruppo IPA sentire la compassione e il dolore dei colleghi di questa terra” (p.57).

“Ci è nota l’importanza dell’oblio: è riuscire a selezionare, a dimenticare, l’impresa principale, il paziente viene da noi pensando che deve essere aiutato a ricordare e noi gli rispondiamo che lo aiuteremo a dimenticare, anche se, per farlo, spesso è necessario prima meglio ricordare, cioè poter accedere a quello che non ha mai fatto parte della memoria (come sostiene Bleger), allo scopo di curare il soffrire di reminiscenze, affinché la rimozione fisiologica sostituisca quella patologica.” (Francesconi 2008). “Non ci si può dimenticare nulla di quanto non si riesce a ricordare” (Bion 1978).

Scrivevo, altrove (2003), come “non si possa parlare di ricordi, tanto meno immediatamente suscettibili di diventare coscienti, quanto, piuttosto, di tracce, che necessitano di un lavoro di trasformazione-costruzione e co-narrazione[1] per arrivare a esprimere un significato mentale. Se si tiene conto del fatto che la costruzione della mente è in continua formazione nel corso della vita, tali tracce diventano pensabili come Fiori Cinesi[2], grumi accartocciati di insensatezza orbitanti intorno al Sé, testimonianza di esperienze […] che – non avendo ancora trovato accesso alla mentalizz-azione e, quindi, a un significato condiviso – non possono accordarsi con ciò che nel frattempo il soggetto è diventato, per cui questi non può che «continuare a cercare quell’evento del suo passato di cui non ha potuto ancora fare esperienza»” (Winnicott 1963). Scrive Bion (1978): “Voglio attirare l’attenzione su quelli che sembrano essere idee e sentimenti primordiali che non sono mai stati consci. Essi sono diversi dalle idee che un tempo furono consce e che poi sono state rimosse, o che sono state trasformate in qualche cosa che è inconscio. Se hai mal di denti e non c’è nessuno che possa curarti i denti – dimenticatene. Se hai un dolore nella mente, dimenticalo. Ma la psicoanalisi sembra indicare che questo dimenticarsene non basta perché questa cosa, una volta che sia stata – a mio parere, giustamente – dimenticata, continua, però, a condurre una propria esistenza autonoma e dà origine a dei sintomi e a delle manifestazioni della propria attività anche se noi non ne siamo consci, anche se ce la siamo ‘dimenticata’. La stessa cosa vale per qualcosa che non sia mai stato conscio in nessun momento?” (p. 97). Per certi versi, la solitudine di Cassandra (che, come ricorda Andreina Robutti, 1991, “dice la verità e non è mai creduta”) e di Edipo, che, ignorando la verità sulla propria adozione, è stato esposto al tragico moltiplicarsi degli equivoci mortali che conosciamo.

Per quanto fin qui detto questo libro collettaneo fa un ‘lavoro’ prettamente psicoanalitico, dando modo agli strascichi traumatici e carichi di ‘bellicosità a venire’ delle guerre di emergere alla consapevolezza, il che – nei confronti della bellicosità a venire – rappresenta un antidoto, una prevenzione potente. La verità dell’odio, del desiderio di vendetta, della rabbia, del trauma deve poter essere comunicata e condivisa, com-presa (presa con sé) dal ‘nemico’ per attutire e alleggerire il suo carico foriero di guerre che non finiranno mai. Una delle conseguenze più traumatiche delle fughe a causa delle guerre è vivere nell’atopia (Solano, Palvarini, Vargiu, p.27): nessun luogo è casa perché il paese in cui si fugge non è stato l’esito di una scelta.

Molte le testimonianze nel libro. Sappiamo quanto l’associazione del traumatico al ricordo incida nella continuità dell’esperienza; rimando, per l’approfondimento filosofico di tale concetto, esplorato nei suoi aspetti anche sociali, a Bodei (2014). Never forgive, never forgot, recita una lapide a Nablus, Mai perdonare, mai dimenticare è una faccia della medaglia sulla quale è giocato il futuro di paesi che sono stati in guerra.

L’altra faccia è costituita dal dimenticare collettivo per diniego ‘imposto’, tema al quale tengo moltissimo, dati i rischi che comporta per le generazioni che verranno (Scotto di Fasano 2014). Un valido alleato in termini psicoanalitici è rappresentato dal sogno, e anche di tali esperienze oniriche ‘terapeutiche’ abbiamo nel volume collettaneo testimonianza. Infatti, “Nelle nevrosi traumatiche, il paziente sogna spesso l’evento traumatico, l’incidente, e, in questo caso, il sogno non ha lo scopo di appagare il desiderio in forma allucinatoria. Si può immaginare che questi sogni abbiano lo scopo di padroneggiare retrospettivamente gli stimoli e di sviluppare a posteriori l’angoscia, la cui assenza aveva dato luogo alla nevrosi traumatica.” (Cappelli, p.174). Mi è tornato alla mente, a questo proposito, quanto scrive Bodei: “basti pensare all’attività onirica […] Nell’ambito di questi automatismi o dell’autopoiesis si rielaborano continuamente […] dei traumi, essendo in grado di secernere immagini e racconti intorno a residui dell’esperienza personale irrisolti. Come si sa, “la lingua batte dove il dente duole”. C’è, in altri termini un’elaborazione inconscia involontaria del trauma che la memoria conserva sebbene in un modo per così dire indiretto […] La rimozione, infatti, appanna i ricordi in una quantità di veli straordinaria, ricordi che però continuano a sollecitarci, nello stesso modo in cui l’orbita di un pianeta ignoto e invisibile modifica l’orbita dei pianeti noti e ciò accada comunque, indipendentemente dal fatto che esso sia stato scoperto. Qualcosa di analogo accade nella psiche, dove uno spostamento, uno slittamento del trauma dal passato al presente condiziona la nostra vita fino a quando esso non sia stato ‘risolto’, evidenza che permette di affermare che anche nei sogni elaboriamo continuamente traumi.” (Bodei 2014, pp.8-9).

Emblematica in tal senso l’intensa e calda Prefazione di Vamik Volkan. Significativo il sogno (e la sua valenza trasformativa) nel contributo di Michele Vargiu.

Prima di concludere, ancora alcune considerazioni.

La prima ha a che fare con il sottotitolo del bel libro sul quale sono qui a riflettere: Appunti e testimonianze sulla guerra. Sulla guerra, vero, ma senz’altro altrettanto vero il fatto che si tratta di appunti e testimonianze dalla guerra. Mentre si fa colazione, mentre si porta a termine una gravidanza, mentre si lavora e intanto cade una bomba. O potrebbe da lì a un momento cadere. E dalla guerra del passato, un passato recente: Croazia e Serbia…

E da riflessioni sulla, nella, dalla guerra che portano, addirittura inaspettatamente con dolcezza, a guardare al mondo e alle regioni del mondo con e da vertici imprevisti. Faccio parte del gruppo di ricerca internazionale Geografie della Psicoanalisi (coordinato da Lorena Preta) da quando il numero 1/2008 della rivista Psiche della Società Psicoanalitica Italiana (della cui redazione facevo parte), fu pubblicato con tale titolo. Oggi, leggendo questo prezioso volume collettaneo, non posso fare a meno di pensare che questi autori, molti dei quali giovani analisti impegnati nel training formativo dell’International Psychoanalytical Association, hanno contribuito a allargare il campo di indagine e riflessione di cui si occupa il gruppo di studio Geografie della Psicoanalisi, se non nei fatti (nessuno degli autori fa parte di Geografie della Psicoanalisi), sicuramente nelle modalità di uso del pensiero, decisamente le stesse. Ho insomma avvertito, nel leggere Il campo di battaglia della mente. Appunti e testimonianze sulla guerra, una sorta di parentela, una profonda sintonia con gli scriventi. Ai quali sono francamente grata.

Infine, a chiusura: mi chiedo se questo libro non possa aprire un percorso del quale mi piacerebbe occupami, da sola o con chi lo volesse fare con me, avviando una ricerca sui modi in cui si sono elaborati o/e si stanno elaborando modi di incontrarsi tra nemici in modi volti a capirsi, a sondare eventuali possibilità di com-prensione, senza messe in scena velleitarie ‘a tarallucci e vino’. Un tentativo di questo genere è in corso in Toscana, a Rondine Cittadella della Pace, a pochi chilometri da Arezzo, che è espressione dell’attività di un’organizzazione che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo. Il progetto che dà origine e ispirazione a Rondine è lo Studentato Internazionale – World House, che accoglie giovani provenienti da Paesi teatro di conflitti armati o post-conflitti e li aiuta a scoprire la persona nel proprio nemico, attraverso il lavoro difficile e sorprendente della convivenza quotidiana della durata di alcuni mesi. Penso anche all’immane lavoro delle Donne in nero…

Bibliografia

Bion W.R., 1978, Discussioni con W.R.Bion, Loescher, Torino, 1984.

Bodei R., 2009, in Scotto di Fasano D., 2009, I traumi della memoria. In dialogo con Remo Bodei, 2009, Cultura, SPIWEB

Bodei R., 2014, I traumi della memoria, in Francesconi M., Scotto di Fasano D., 2014, a cura di, La complessità della memoria. Neuroscienze, Etica, Filosofia, Psicoanalisi, IPOC, Milano.

Cappelli N., 2023, Freud e la psicoanalisi: una passione indomata, Alpes, Roma

Chianese D., 1997, Costruzioni e campo analitico, Borla, Roma.

Ferro A., 1999, La psicoanalisi come letteratura e terapia, Cortina, Milano.

Ferro A., 2002, Fattori di malattia, fattori di guarigione, Cortina, Milano.

Francesconi, 2008, Tra-mutazioni antropologiche, Psiche, Mutazioni antropologiche, 2, 2008, pp.115-137.

Freud S., 1937, Costruzioni nell’analisi, OSF, 11.

Heimann P., 1958, Osservazioni sullo sviluppo primario, in Heimann P., Bambini e non più bambini, Borla, Roma, 1992.

Robutti A., 1991, Cassandra: un mito per l’ipocondria. In Batoli G., a cura di, In due dietro il lettino, TEDA, Castrovillari.

Scotto di Fasano D., 2003, Dall’incomprensibile fatto carne alla mentalizz-azione, Psiche, Corpi e controcorpi, Il Saggiatore, 1, 2003, pp.99-115.

Scotto di Fasano D., 2014, Ricordare, Dimenticare, Sognare, forse…, in Francesconi M., Scotto di Fasano D., 2014, a cura di, La complessità della memoria. Neuroscienze, Etica, Filosofia, Psicoanalisi, IPOC, Milano.

Winnicott D.W., 1963, The fear of breakdown, Intern. Rev. of Psychoanal., 1, 1974

[1] Freud 1937, Chianese 1997, Ferro 1999, 2002.

[2] “Se mi fosse permesso vorrei usare un’analogia: talvolta compriamo minuscoli pezzetti di carta apparentemente privi di colore e di forma. Messi in acqua, essi si aprono assumendo forme definite, affascinanti e vivacemente colorate: si chiamano Fiori Cinesi” (Heimann 1958, 183). Metafora oltremodo pertinente a illustrare, come nota Racalbuto (1997), il ruolo dell’apparato psichico, o contenitore, che fa assumere significato psicologico alle ‘memorie somatiche’ depositate nella psiche. Contenitore che, a sua volta, necessita dell’altra mente per accedere al mondo dei significati condivisi.