Autore: Luisa Cerqua

Titolo: Insyriated

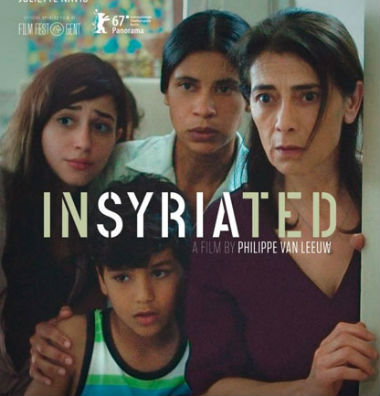

Dati sul film: regia di Philippe Van Leeuw, Belgio, Francia, 2017, 85’

Genere: drammatico

“Insiariated”: Homo feminae lupus

“O fanciullo, o figliuolo del mio

sventurato figliuolo, ci rubano

la tua vita, a tua madre ed a me,

empiamente. Che cosa farò?

Come posso, tapina, soccorrerti?”

(Ecuba in “Le Troiane”, Euripide)

Tra le pagine di cinema più intense presentate alla Festa del Cinema di Roma 2017 si trova “Insyriated”, passato brevemente in sala nel 2018, diretto e sceneggiato dal belga Philippe Van Leeuw alla sua opera seconda. Giustamente pluripremiato (Berlinale sezione Panorama e sei Magritte, i Cesar belgi) questo film bellico è una testimonianza profondamente umana su una vittima di stupro di guerra in un giorno qualunque di un paese devastato da un infinito assedio.

Siamo in una città siriana ridotta a macerie, forse Homs dove, nonostante tutto, la vita prosegue.

In un quartiere reso deserto dalla fuga di pressoché tutti gli abitanti, una famiglia vive asserragliata in casa, protetta da nient’altro che un fitto tendaggio e da una porta sbarrata con un semplice asse di legno. Non si vedono scene di guerra, solo rumori e poi spari, boati e grida di invisibili assaltatori. Dal balcone sul cortile colmo di macerie e carcasse, Delhani, una terrorizzata domestica bengalese, vede, di primo mattino, cadere a terra sotto i colpi di un invisibile cecchino, il marito di Halima (l’intensa Diamand Bou Abboud), la giovane sfollata ospite della famiglia col suo neonato.

L’infausta notizia è subito data ad Oum Yazan, la ferrea padrona di casa interpretata magistralmente da Hiam Abbass. Senza incertezze, Oum ingiunge alla domestica l’assoluto silenzio sull’accaduto: costi quel che costi, Delhani deve tacere, perché Halima non deve sapere che il marito è a terra, a pochi passi dalla porta di casa, colpito da una fucilata. Sarà ancora vivo? Impossibile a dirsi. Restiamo sospesi insieme alle due donne, perché uscire, mettere la testa fuori di casa, è mortalmente rischioso. Sotto la cappa di quel terribile, forzato silenzio, la giornata procede cadenzata dagli ossessivi riti domestici, nel mentre l’ignara Halima allatta e aspetta il marito già pronta alla fuga dall’assedio per quella stessa notte.

In questo mortifero mondo di “civili” in guerra, le donne “insyriate”, vale a dire recluse nel proprio paese e senza aiuto, curano i figli e gli anziani, dietro a porte sprangate, mentre predatori d’appartamento, come avvoltoi, volteggiano in cerca di bottino.

I giovani naturalmente vagheggiano la fuga, gli anziani, testardamente, si incistano nel loro guscio/prigione domestico, cercando di negare, di non vedere la distruzione che avanza. “Sono nata senza una casa – dice Oum – ora che ne ho una, nessuno mi forzerà a lasciarla! Nessuno!”.

Come negli incubi, gli angosciati protagonisti eludono il senso di morte rifugiandosi in gesti insistiti: il nonno fuma e beve thè, i nipoti amoreggiano, Oum sfaccenda, fa il pane, scorte d’acqua. Va in scena nel banale quotidiano, la legge della sopravvivenza, “mors tua vita mea”.

Ecco che la violenza finora tenuta fuori dalla casa- mentre irrompe inaspettata dalla finestra – e si scatena attraverso la più antica e taciuta delle tragedie: lo stupro di guerra.

Il corpo di donna che ama, nutre e genera, in questa realtà spogliata di “humanitas”, diviene oggetto di predazione, strategicamente organizzata, brutalmente necessaria per cancellare il così detto “nemico”, l’uguale a sé reso diverso da sé, estraneo e odioso, per essere privato di tutto ciò che invece lo rendeva umano.

In arabo stupro è reso da due parole: “khreg” e “chran”, la prima descrive l’idea di strappo/separazione, l’essere denudati con violenza, la seconda rende l’idea dell’essere spezzati in due, dimezzati. Attraverso lo stupro la persona è de-umanizzata, dimezzata e strappata; per eludere la colpa della propria disumanità, il corpo di chi ha generato il “nemico”, ucciso o da uccidere, dev’essere reso oggetto, cosa non umana. La vittima-cosa è una sgualdrina senza valore, un fantasma “negativo” della madre che ama e genera.

Sono allarmanti i dati sull’abuso sessuale perpetrato da militari siriani, forze governative, “shabiha” (miliziani volontari pro-regime) e sconosciuti. Lo stupro di guerra in genere è una realtà ampiamente documentata, ma altrettanto rimossa. Ha accompagnato tutte le guerre, ne parlano Omero, Erodoto, Livio, la Bibbia: “I loro piccoli saranno sfracellati davanti ai loro occhi, le case saccheggiate e disonorate le mogli “(Isaia, 13-16); “Morire e non esistere, la stessa cosa, dico io, sono; e meglio vale morir, che turpemente vivere”, dice Andromaca (“Le Troiane”, Euripide).

Il trionfo della distruttività si celebra attraverso lo sfregio al corpo materno quale appropriazione territoriale.

È Halima la chiave sacrificale di questo claustrum domestico: distratta dai preparativi di fuga non s’accorge che gli sciacalli sono entrati in casa e, mentre tutti si rinchiudono nella cucina bunker, lei sola col suo bambino è lasciata alla mercé degli aggressori. Dal nascondiglio dove si è asserragliata l’altra parte degli abitanti, si ode perfettamente l’atroce rumore della violenza, ma nessuno interviene e Halima, la vittima designata, col coraggio di chi non ha scelta, baratta il proprio corpo con l’incolumità del figlio, gesto che finirà per proteggere anche le figlie nascoste e silenziose di Oum.

Come ne “Le Troiane” di Euripide, va in scena davanti ai nostri occhi l’impotenza femminile, la tragedia delle donne preda di guerra che attraversa i secoli. Sul corpo e nelle parole della madre primigenia Ecuba, come sul corpo e nel silenzio di Halima, è scritto il mandato irriducibile del femminile: dare la vita e portarla avanti, nonostante “Týche” (il caso) sovrasti le umane sorti.

Il tragico dono offerto da Halima, mettendo in salvo anche le figlie di Oum, costringe la padrona di casa, tormentata dalla colpa, a rivelare alla ammutolita ospite che suo marito giace in cortile fin dal mattino, colpito forse a morte .

Essere umani significa lasciarsi attraversare e poter vivere anche il dolore altrui, non solo il proprio.

D’un tratto resi umanamente coscienti, e dunque adulti, dalla cruenta verità del gesto di Halima, i giovani si precipiteranno in cortile sprezzanti del pericolo. Il ferito è grave, ma vivo e, trascinato in casa, verrà soccorso dalle squadre partigiane amiche chiamate in aiuto. Si salverà? Perirà? Torneranno i predoni? Rincaserà mai il tanto atteso marito di Oum? Halima riuscirà ad espatriare mettendo in salvo marito e figlioletto?

Il film termina lasciando inevase le domande del racconto; non cerca, né indica conclusioni, perché il suo senso sta tutto nell’orribile tragico accadere che mette in scena. A differenza di ciò che accadeva nella tragedia greca, qui sembra non vedersi all’ orizzonte alcuna catarsi che possa purificare l’animo turbato dello spettatore, abitatore ormai di un’era in cui le soluzioni consolatorie si sono da tempo dileguate.

Luglio 2017