Autori: Mariagrazia Capitanio, Elisabetta Marchiori

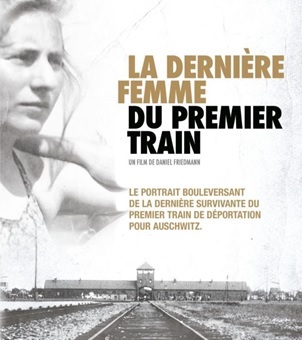

Titolo: La dernière femme du premier train (L’ultima donna del primo treno)

Dati sul film: regia di Daniel Friedmann, Francia, 2014, 56’.

Genere: documentario, drammatico

“Proprio dalla calda voce della persona, nel vivo riflesso del passato che in essa si riverbera arde la gioia primeva della vita e insieme la sua ineluttabile tragicità. Il caos e le passioni” (S. Aleskievič, 2005)

Il 27 gennaio 2020, in occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria, la proiezione di “La dernière femme du premier train” – un intenso film documentario di Daniel Friedmann, sociologo presso il CNRS(1) e docente presso l’EHESS(2) ove conduce il seminario “Filmer le champ social” sul tema del linguaggio filmico come “scrittura della ricerca(3) – ha inaugurato una nuova iniziativa del Centro Veneto di Psicoanalisi intitolata “Ricorrenze di umanità”. Essa si propone di avviare una serie di incontri aperti al pubblico con persone che hanno vissuto esperienze che impegnano a riflettere sulla dinamica delle pulsioni di vita e di morte (Freud S., 1929; 1938) e aiutano ad affrontare questioni che riguardano tutti noi in quanto parte della nostra storia, del nostro presente, della nostra “umanità”.

Il film documentario ha come protagonista Hilda Hrabovecka, l’ultima sopravvissuta del primo treno di ebrei slovacchi arrivato ad Auschwitz il 26 marzo 1942. In questo caso il regista/sociologo è stato un “ricercatore sul campo”, in un “campo” molto particolare in quanto ebreo e cugino della protagonista. L’Autore iniziò le riprese nel 1997 e le concluse quasi quindici anni dopo. Tanti sono stati gli anni di lavorazione di un film che lo ha profondamente coinvolto poiché, esplorando la Storia attraverso il racconto di una sola donna, ha dovuto confrontarsi con la propria identità ebraica e le vicende della sua famiglia.

Nell’agosto del 1968, al ventiquattrenne Friedmann, sconvolto dall’invasione della Cecoslovacchia da parte delle Armate del patto di Varsavia, venne in mente che suo padre gli aveva lasciato l’indirizzo della cugina Hilda, sopravvissuta alla Shoah. Decise di scriverle e, un anno più tardi, si incontrò con lei a Parigi. Successivamente Hilda accettò di raccontare davanti alla cinepresa la sua storia, poco alla volta e in luoghi diversi: ad Auschwitz – Birkenau, dove già dopo la prigionia era ritornata alcune volte senza tuttavia mai riuscire ad entrare nelle baracche per il terrore che ancora le incutevano; in un bucolico luogo di villeggiatura; a casa propria a Bratislava. In questa città il regista intervistò sia la giovane attrice Zuzana Poribiakova, che nel 2012 impersonò Hilda nella prima pièce teatrale sulla tragedia della Shoah messa in scena in Slovacchia, sia il marito e le figlie di Hilda.

È molto toccante sapere da queste ultime che Hilda non parlò mai loro, quando erano piccole, della sua esperienza in modo drammatico, negativo o spaventoso. Una ricorda che la mamma raccontava episodi così divertenti tanto da rammaricarsi di non essere stata anche lei ad Auschwitz. Ascoltandola, viene in mente “La vita è bella” di Benigni, vincitore di tre Oscar nel 1997. L’altra racconta come la madre partì con l’illusione di andare a lavorare in Polonia ed era così eccitata all’idea di prendere per la prima volta nella sua vita un treno che si rifiutò di tentare una fuga forse possibile. Inoltre, come ha precisato Friedmann, nessuna delle due all’epoca sapeva della vera ragione della deportazione della madre in quanto lo Stato Cecoslovacco, nel periodo post-bellico, aveva vietato di parlare del genocidio degli ebrei.

Nessuna delle due, inoltre, sapeva all’epoca della vera ragione della deportazione della madre in quanto, nel periodo post-bellico, nello Stato Cecoslovacco fu vietato parlare della Shoah.

Il volto di Hilda, con i suoi segni profondi del tempo e dell’orrore subito, è estremamente espressivo mentre si racconta. Ha un sorriso a tratti disarmante che, d’improvviso, si trasforma in una smorfia di sofferenza, che subito si volge ancora al sorriso. Lo sguardo vivace non si abbassa mai, nemmeno quando gli occhi le si riempiono di lacrime, ricacciate a forza per non permettere di essere vinta dal dolore. Con un piccolo sforzo nell’esprimersi parlando in tedesco (lingua che aveva studiato a scuola e poi usato nel Lager; a casa parlava in yiddish e fuori in cecoslovacco), cercando l’aiuto dell’interlocutore per trovare la parola giusta, Hilda innanzitutto coinvolge lo spettatore narrando vicende, anche buffe, della sua famiglia d’origine.

Ricordando poi il suo primo giorno ad Auschwitz, descrive la sua vita quotidiana di diciassettenne segnata da una duplice condanna: quella di morire e quella di vivere. Dei mucchi di cadaveri lasciati fuori dalle baracche in balia dei topi ricorda: “Era orribile, ma ci si abituava”. Racconta le strategie usate per sopravvivere, come dormire nel giaciglio più alto per non farsi rubare il pane, stare sempre nel mezzo del gruppo mentre era schierato di fronte alle baracche e, cosa più importante, farsi mettere nel gruppo dei prigionieri che trasportavano patate: in questo modo poteva rubarne alcune e condividerle con le altre deportate. Nel contempo, agiva in modo da non farsi notare. Sopravvisse, ma non le fu risparmiato il dolore di vedere la sorella minore trascinata nella camera a gas poco tempo dopo essere arrivata nel campo.

Hilda riconosce che fu importante, anche per la sua sopravvivenza psichica, il fatto di essersi sempre mantenuta attiva e in relazione con le altre deportate, tanto da riuscire ad entrare in una organizzazione clandestina di opposizione grazie ad un legame stretto con una giovane polacca appartenente sia a Hashomer Hatzair (associazione giovanile di sinistra) sia al Partito Comunista. Pur mettendone in evidenza anche alcuni risvolti “settari”, appartenere a quel gruppo organizzato le permise di decentrarsi da sé e di instaurare legami di solidarietà e di cooperazione.

Oltre a questo, cos’altro consentì a Hilda di sopravvivere per tre lunghi anni al Lager e alla marcia della morte da Auschwitz a Ravensbruck, dove fu liberata il 1° maggio 1945?

Il caso ha certamente avuto la sua parte, come lei stessa ammette: “Se le SS decidevano che un intero blocco doveva andare alla camera a gas, non si poteva far nulla”. Friedmann, durante l’incontro con il pubblico dopo la proiezione, ha avanzato l’ipotesi che, cresciuta in una famiglia povera, conoscendo la fame e gli stenti, Hilda avesse sviluppato una grande capacità di adattamento, tra cui un modo di porsi mite, mai apertamente aggressivo, che le permise di ‘rimanere nell’ombra’.

Nel suo insieme il film si configura come un invito alla riflessione sulla complessa dinamica della pulsione di vita, sul suo impasto con quello di morte, sulle capacità di adattamento all’ambiente nel quadro di una “situazione estrema”, quella in cui ci si può trovare “quando veniamo improvvisamente catapultati in un insieme di condizioni in cui i meccanismi adattativi e i valori di un tempo non sono più validi, e anzi alcuni di essi possono addirittura mettere in pericolo la vita che avevano lo scopo di proteggere. Siamo allora, per così dire, spogliati di tutto il nostro sistema difensivo e scaraventati sul fondo, e per risalire dobbiamo costruirci un nuovo insieme di comportamenti, di valori e modi di vivere adatti alla nuova situazione” (Bettelheim B., 2005, 26).

Affrontando il tema della sopravvivenza all’interno del Lager Hilda offre agli spettatori un’analisi incredibilmente lucida delle relazioni tra le deportate tra loro e con le SS nonché dei nessi “gerarchici” che caratterizzavano i rapporti di potere tra le stesse prigioniere in un regime “totalitario” quale era quello del Lager.

Vari sono stati, durante il film, momenti di forte commozione, come quando Hilda, facendo proprie le parole di Hannah Arendt, dice: “Ognuno di noi vive sulle tombe degli altri”.

Particolarmente toccante è stato, inoltre, lo scambio di battute quando parla dei suoi sentimenti verso le SS:

Friedmann: “Non provi odio?”

Hilda: “Contro nessuno!”

Friedmann: “Nemmeno contro le SS che sorvegliano il Lager?”

Hilda: “Odio? No. Dopo la guerra molti deportati, quando trovavano un uomo o una donna delle SS, li uccidevano. Non avrei potuto farlo. Non è del tutto normale, ma penso che vivere con tale odio sia molto difficile. Se provi odio nella stessa misura di ciò che hai subito allora non puoi vivere, puoi solo … uccidere l’altro”.

Come Primo Levi (1976/1982), anche Hilda non cerca vendetta ma giustizia.

Lei, che è stata una vittima e che, come testimone, è costretta e desidera ricordare, dice: “Non sono più in collera con nessuno, ma non dimentico”.

Friedmann ha portato a testimoniare di fronte allo spettatore una donna che diventa anche attrice e creatrice della sua storia, con la sua mimica facciale, i gesti delle sue mani, l’esposizione del suo corpo, la sua voce e il suo racconto, e lo induce a trasformare tutto questo in altre immagini “della mente” che sfidano la capacità stessa di immaginazione.

Inoltre il regista ha intercalato la narrazione di Hilda con preziosi filmati e registrazioni d’epoca, foto d’archivio, frammenti di documenti originali che consentono di inquadrare storicamente la particolare vicenda della prima Repubblica Slovacca (Stato fantoccio della Germania nazista presieduta dal prete cattolico monsignor J. Tiso), stralci drammatici della pièce teatrale.

Si tratta di un film potente, profondamente etico, necessario, per noi e per le generazioni future, oggi che il tempo sta portando via gli ultimi sopravvissuti e la memoria rischia di trasformarsi in semplice commemorazione, svuotandosi di senso.

La psicoanalisi stessa – grazie anche a queste testimonianze e al coinvolgimento profondo di coloro che le raccolgono – ha bisogno di continuare a interrogarsi al fine di avanzare nella comprensione delle vicissitudini dell’essere umano per salvaguardare il più possibile la parte costruttiva e creativa della nostra ‘umanità’, così complessa e contraddittoria.

Bibliografia

Bettelheim B. (1952). Sopravvivere, SE, Milano, 2005.

Freud S. (1929). Il disagio della civiltà, OSF,10.

Freud S., (1938). Compendio di psicoanalisi, OSF,11.

Levi P., (1976). Appendice in Se questo è un uomo, Einaudi, Torino,1982.

Aleksievič S. (2005). La guerra non ha un volto di donna. Bompiani, Firenze, 2017

Note

[1] Centre National de la Recherche Scientifique.

[2] Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

[3] Nel 2019 Friedmann ha vinto il premio per la pace al Chicago Film Festival con (Dès)espoirs de Paix, un film-documentario sul conflitto israelo-palestinese.