Parole chiave: trauma, tempo, transgenerazionale

Autore: Vladimiro Pellicanò

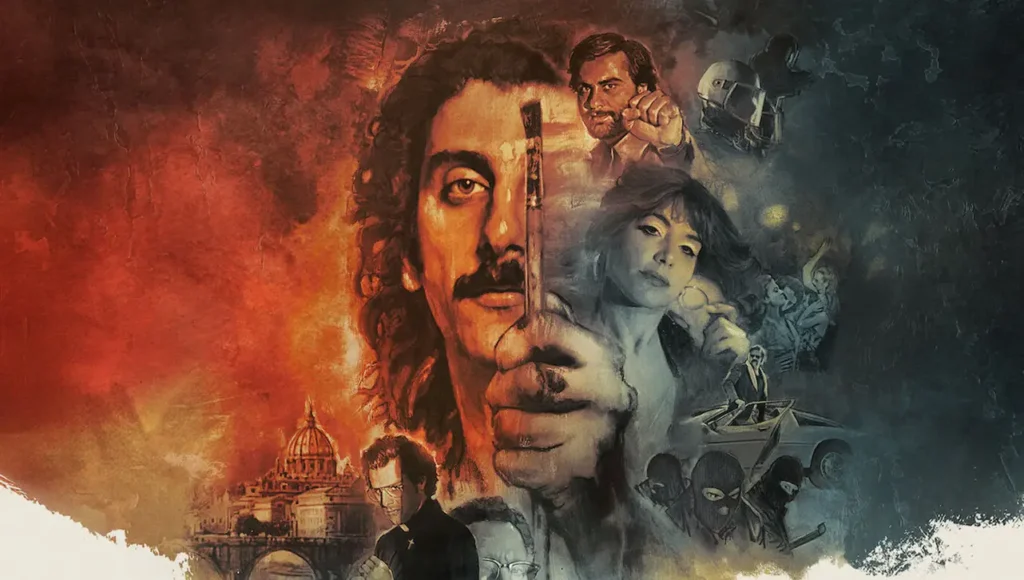

Titolo: “22.11.63” (11.22.63)

Dati film: diretto da Kevin Macdonald, Stati Uniti, 2016, serie tv

Genere: Fantascienza, Drammatico, Thriller

Genealogia del trauma tra mito, storia e memoria in 11.22.63

La clinica contemporanea della trasmissione transgenerazionale ci pone sempre più di fronte a fenomeni in cui l’individuo sembra abitato da ricordi, affetti, colpe e angosce che non gli appartengono, ma che si impongono con la forza di un’esperienza vissuta. Questi contenuti psichici — mai pienamente narrati né mentalizzati — si trasmettono attraverso le generazioni come tracce enigmatiche e criptate, che agiscono nella vita psichica come depositi inconsci. Evelyn Granjon ha definito questo processo “trasmissione transgenerazionale”.

Una rappresentazione simbolica di tale meccanismo si trova nella serie televisiva 11.22.63, tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King. Il protagonista, Jake Epping, attraversa un varco temporale che lo trasporta nel 1960, con il compito di impedire l’assassinio di John F. Kennedy. Mentre nel presente scorrono solo due minuti, Jake vive anni nel passato: dilatazione perturbante che evoca il tempo psichico del trauma, in cui eventi non simbolizzati restano come un eterno presente.

Il modello che sorregge la costruzione narrativa è quello di Alice attraverso lo specchio: un gesto minimo apre un mondo dove il tempo si deforma, la logica si capovolge e il soggetto entra in una realtà in cui passato e futuro si confondono. Come nel mondo dello specchio di Carroll, anche nella mente traumatizzata il tempo non procede linearmente, ma per salti, condensazioni, inversioni. Qui domina la logica del processo primario, in cui il rimosso ritorna e il significato è eccedente o sfuggente.

11.22.63 non è dunque solo fantascienza, ma metafora di un viaggio nell’inconscio. Come nei sogni, il tempo si dilata, si condensa e si deforma, secondo la logica simmetrica descritta da Matte Blanco: quella dei sistemi infiniti, dove la distinzione tra parte e tutto, individuo e classe, passato e presente tende a dissolversi. Immerso in questa dimensione, il soggetto vive un presente continuamente attraversato dal trauma e si trova impegnato in un compito impossibile: evitare la catastrofe[1].

L’assassinio di Kennedy rappresenta una frattura improvvisa nell’ordine narrativo di una nazione, un trauma storico e simbolico che diventa mito collettivo. Come i traumi familiari, anche quelli storici si depositano fuori dalla memoria cosciente e continuano ad agire come eredità non scelte. Come ho sostenuto in Improvvisamente in un sussulto, in un moto di stupore (2024), il mito non è solo racconto arcaico, ma forma psichica attiva, capace di attraversare le generazioni e riemergere nei luoghi più impensati.

I traumi delle famiglie mitiche — come quelli degli Atridi — nascono da violazioni originarie: la strage di donne e bambini durante la conquista di Troia, la riduzione in schiavitù delle sopravvissute, la lacerazione delle linee di continuità genealogica. Questi eventi mitici raccontano non solo il dramma di una guerra, ma la ferita psichica e transgenerazionale di chi sopravvive, e soprattutto di chi nasce dentro un trauma che non ha vissuto direttamente, ma che lo abita come mandato fantasmatico. Non è difficile coglierne la risonanza con le stragi contemporanee di donne e bambini, ad esempio a Gaza, dove la distruzione di case e genealogie produce non solo morti, ma ferite che si inscrivono nella memoria inconscia dei sopravvissuti. In questi scenari la psicoanalisi può offrire uno spazio in cui ciò che è inimmaginabile trovi almeno una qualche rappresentazione, un senso minimo a eventi senza senso.

Nel lavoro analitico, aiutare il paziente a sviluppare la funzione sognante — intesa in senso bioniano come capacità di trasformare l’esperienza emotiva grezza in elementi pensabili — significa aprire uno spazio dove il trauma può riemergere come sogno e non come agito. In questa dimensione, che partecipa della logica simmetrica di Matte Blanco, il trauma si presenta non come evento puntuale ma come narrazione condensata, a cui la funzione analitica restituisce senso e storia.

Thomas Ogden, con la sua idea di vita non vissuta, coglie bene questa dimensione: molti pazienti sembrano vivere esperienze che non appartengono alla loro biografia cosciente, ma che li abitano come parti dissociate, escluse dal tempo lineare. Come Jake, che costruisce una vita intera nel passato per poi scoprire che nel presente sono trascorsi solo due minuti, anche il paziente riconosce che anni della sua esistenza sono stati assorbiti dalla coazione a ripetere un copione non proprio.

In un mio lavoro ancora inedito (Dalla famiglia mitica al mito familiare, 2025) propongo una riflessione sulla continuità tra mito, storia familiare e struttura psichica individuale, mostrando come il mito familiare agisca da cornice fantasmatica che orienta inconsciamente scelte, legami e identificazioni. Allo stesso modo, 11.22.63 mostra come un trauma storico, divenuto mito collettivo, possa inscriversi nell’economia affettiva di un individuo, orientandone desiderio e azione. Il soggetto diventa così portatore di una memoria non vissuta, che si esprime come missione, riparazione o fedeltà inconscia.

La trasmissione transgenerazionale non si limita a trasmettere contenuti mentali, ma si fonda su identificazioni inconsce e depositi silenziosi che orientano la vita psichica finché non trovano parola. Se non trasformato, il trauma resta come un tempo fermo che esige ripetizione. Nel sogno — e nello spazio analitico — quel tempo congelato può tornare a fluire e trasformarsi in esperienza simbolica. L’analisi diventa allora un viaggio nel tempo: non per modificare il passato, come tenta Jake con esiti imprevedibili, ma per trasformarne il senso e restituirlo alla storia soggettiva.

Conclusione

In 11.22.63 prende forma, così come nella clinica psicoanalitica, il paradosso di un tempo che ci appartiene e insieme non ci appartiene, di uno spazio che ci costringe e insieme ci fa respirare, di un’oscurità che può trasformarsi in luce attraverso un’esperienza — come quella analitica — che riattiva potenzialità innate e presenti in ognuno di noi, spesso imbrigliate, talvolta soffocate o sigillate dai traumi familiari e collettivi.

Forse è questo il messaggio di speranza che conclude la serie, attraverso una poesia recitata da una Sadie morta e risorta:

Non abbiamo chiesto noi questa stanza

e questa musica,

siamo stati invitati.

anche se l’oscurità ci circonda

volgiamo insieme lo sguardo alla luce.

Nei momenti di sconforto

godiamo della felicità.

Se proviamo dolore

è per godere della gioia.

Se siamo vivi

è per vincere la morte.

Non abbiamo chiesto questa stanza

e questa musica…

dato che siamo qui.

Balliamo.

Bibliografia

- Bion, W.R. (1962). Apprendere dall’esperienza. Armando Editore, 1972.

- Carroll, L. (1871). Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò. A cura di E. Pocar, Milano: BUR Rizzoli, 2002.

- Eiguer A, Granjon E, Loncan A (2006) La part des Ancêtres. Parigi: Dunod.

- Faulkner, W. (1951). Requiem per una monaca. Einaudi, 1959.

- Kaës, R. (2009). Il legame transgenerazionale: trasmissione e destino delle tracce psichiche tra le generazioni. Borla, 2009.

- King, S. (2011). 22/11/63. Sperling & Kupfer, 2013.

- Matte Blanco, I. (1975). L’inconscio come insiemi infiniti. Saggio sulla bi-logica. Borla, 1981.

- Ogden, T.H. (1994). Vite non vissute. Esperienze in psicoanalisi. Raffaello Cortina Editore, 2023.

- Pellicanò, V. (in corso di pubblicazione, 2025). Dalla famiglia mitica al mito familiare: trasmissioni e trasformazioni.

- Pellicanò, V. (2024). Improvvisamente in un sussulto, in un moto di stupore. Sull’uso del mito con la Psicoanalisi. NEMS, 2023.

- Winnicott, D.W. (1974). La paura del crollo. In D.W. Winnicott, Esplorazioni psicoanalitiche, Milano: Raffaello Cortina.

[1] Come ha sottolineato Winnicott, la catastrofe che il paziente teme non è qualcosa che deve ancora avvenire, ma un trauma già accaduto, rimasto senza parola e impregnato di dolore. L’angoscia catastrofica custodisce il ricordo muto di quell’esperienza e chiede di essere riconosciuta, perché possa finalmente trasformarsi in storia pensabile.