Parole chiave: adolescenza, violenza

Autrice: Maria Teresa Palladino

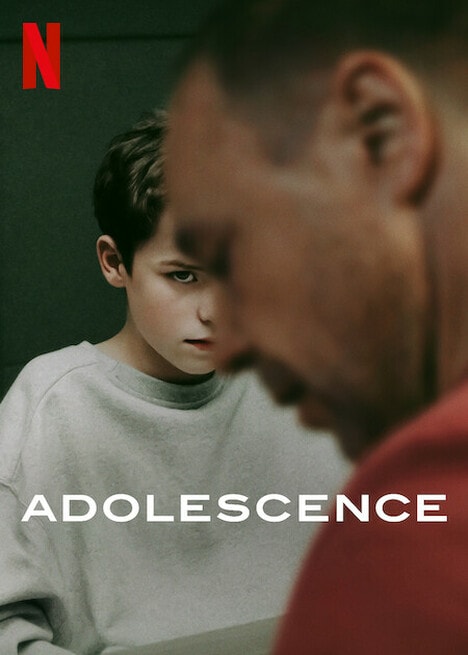

Titolo: “Adolescence”

Dati sul film: regista Philip Barantini, Regno Unito, 2025, miniserie tv

Genere: drammatico

Molti articoli sono usciti a commento della serie televisiva di grande successo “Adolescence”.

In quasi tutti la principale linea interpretativa riguardava in particolare due temi: il complesso processo di costruzione della identità maschile e l’influenza dei social media nella crescita degli adolescenti, influenza di cui era sottolineato più il rischio di favorirne l’isolamento sociale che quello di indurre alla violenza.

Non riprenderò qui i concetti espressi dai vari autori su questi argomenti, che mi trovano sostanzialmente concorde, sia quando sottolineano l’importanza della relazione di Jamie con il padre, sia quando segnalano il peso del mondo virtuale nella sua vita di adolescente.

Mi pare tuttavia che sia rimasta decisamente in ombra la figura della madre, un elemento a mio parere centrale nello strutturarsi della personalità del giovane protagonista e nella costruzione della sua relazione con il femminile, che appare via via più problematica nel corso delle puntate. Questa assenza mi pare tanto più sorprendente considerando che Jamie è accusato dell’omicidio di una giovane donna. Sembra quasi una rimozione della figura della madre, che compare solo nel primo e nell’ultimo episodio della serie, e del rapporto che Jamie ha con lei

Nel primo episodio è evidentemente sconvolta dalla irruzione notturna della polizia che, con modalità impensabili nel nostro ordinamento giuridico, dove un ragazzino dell’età di Jaime non è nemmeno imputabile, preleva il sospettato dando ai genitori esterrefatti solo brevi spiegazioni sulle accuse. La vediamo poi alla stazione di polizia protestare vivacemente per il trattamento subito da tutta la famiglia, traumaticamente sorpresa nella notte e confrontata con qualcosa che risulta loro “impensabile”. Una impensabilità che ci testimonia quanto lei sia lontana dal pensare che l’accusa possa corrispondere al vero e che vede solidali anche noi telespettatori, colpiti dalla vulnerabilità di questo ragazzino che si fa la pipì addosso quando viene arrestato e che è contemporaneamente accusato di omicidio.

È convinta che si tratti di uno sbaglio di persona: non può essere suo figlio l’autore di un simile delitto. Questa reazione non pare essere l’espressione di una iperprotezione materna, ma sembra sostenuta da una vera discrepanza tra l’immagine interna del figlio e il quadro esterno per nulla corrispondente. Ne risulta un’immagine di madre che di fatto non conosce il proprio figlio, che ha perso il contatto con lui. Ma è solo nell’ultima puntata che potrà riconoscere e confessarsi questa perdita. È qui che possiamo meglio avvicinare questa figura materna, fino ad ora solo abbozzata: è una donna collaborativa col marito e legata a lui in un rapporto consolidato negli anni, un legame di coppia che sembra affettuoso, eroticamente ancora vivo e improntato al reciproco rispetto e cura. I compiti famigliari sono differenziati in senso tradizionale, lui proiettato sul mondo esterno e lei, pur lavoratrice, più coinvolta nell’allevamento dei figli.

Questo il modello di coppia “esemplare” che i genitori hanno proposto a Jamie. Forse merita qualche riflessione il fatto che la mamma da ultimo vorrebbe cambiare città, vorrebbe andarsene, nel probabile tentativo di lasciarsi alle spalle il clima di odio che la vicenda ha generato nell’ambiente che circonda l’intera famiglia. A differenza di suo marito e di sua figlia, che non si fanno illusioni, sembra che lei ancora fantastichi sulla possibilità di non fare i conti fino in fondo con quanto è successo, per non riconoscere che “Jaime è nostro “, come dice invece la sorella proprio a conclusione della serie.

Anche quando il ragazzo accetta di dichiararsi colpevole, la madre non regge la tensione e cambia discorso, chiedendogli del cibo e delle cure che riceve in carcere, testimoniandogli la propria vicinanza materna ma anche la difficoltà a sostenere l’angoscia della situazione.

È proprio in questa fase finale, oramai cadute le ultime illusioni dopo la telefonata col figlio che accetta di farsi carico delle proprie responsabilità, che entrambi i genitori cercano a loro volta di capire se e dove hanno sbagliato.

Soprattutto il padre si interroga e si colpevolizza, come dice, per aver perso di vista Jamie, per non averlo accettato fino in fondo, con i suoi limiti di ragazzino esile e poco combattivo. Aveva cercato di non ripetere col figlio gli errori che suo padre aveva commesso con lui, cresciuto in un clima di violenza, ma forse non era riuscito a sottrarsi alla trasmissione transgenerazionale del trauma. Poco invece sappiamo dei pensieri, delle emozioni della madre e delle sue riflessioni sulla perdita di contatto col figlio.

Eppure, Jamie ha ucciso una donna e fa parte di un gruppo di giovani maschi che dalle donne si sente respinto senza appello e senza speranza.

Da dove viene questa disperazione profonda alla radice del nascente rapporto col femminile?

Nel colloquio di Jamie con la psicologa si coglie la sua rabbia viscerale e il suo tremendo bisogno di essere riconosciuto come avente valore, ed è su questa disperazione che si chiude il drammatico incontro. Varrebbe certo la pena di indagare un po’ di più sul “primo” rapporto col femminile di Jamie, quello con sua madre, non per cercare il, o la, colpevole in questa famiglia che ci viene presentata come “normale”, mediamente nevrotica e certo non tanto malata da poter essere accusata di aver prodotto nel figlio una rabbia così estrema. Una famiglia in cui la sorella sembra invece rappresentare il prodotto riuscito di legami positivi.

Ma è difficile cercare di capire dove siano le radici di questo odio se non si introduce anche la madre nel gioco. Invece sembra che il regista voglia proporci l’idea che il diventare maschi è cosa “tra uomini” mentre le donne sono fuori dalla partita.

Su questo punto tra i vari commenti alla serie ho molto apprezzato quello di Alfio Maggiolini comparso su Doppiozero che, in relazione ai femminicidi, sottolinea come: “la motivazione più frequente di questi reati rimanda all’abbandono: sono maschi dipendenti, che non tollerano il rifiuto della donna, la sua autonomia emotiva, prima ancora che sentimentale… Non sono visti come espressione della forza di un maschio che difende il proprio onore ma come il sintomo della sua debolezza infantile.”

Non di patriarcato si tratterebbe, dunque, in questi casi, ma di bisogni primari rimasti insoddisfatti. In particolare, poi Maggiolini, con riferimento ai preadolescenti maschi, ipotizza che a fondamento della spinta a unirsi in un gruppo di coetanei costituito a difesa dell’identità maschile, sia proprio il desiderio di non regredire ad una situazione di dipendenza dalla madre.

Pur apprezzando la sceneggiatura della serie, quindi, penso che in questo quadro sarebbe stato utile conoscere un po’ di più del legame di Jamie con la madre, per trovare le radici di quella rabbia, quel senso di mascolinità non riconosciuta e di umiliazione del sé che compare nell’ultimo colloquio con la psicologa.

Bibliografia

Maggiolini A. “Adolescence non è una storia esemplare “, Doppiozero