Parole chiave: verità, istituzione

Autrice: Elisabetta Marchiori

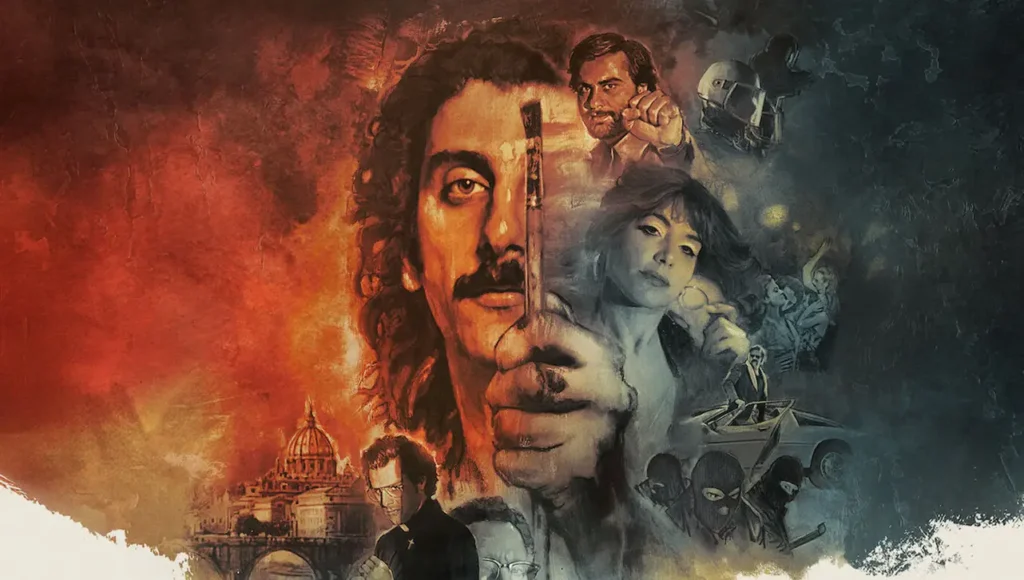

Titolo del film: After the hunt (Dopo la caccia)

Dati sul film: regia di Luca Guadagnino, USA, 139′

Genere: drammatico

“Not everything is supposed to make you comfortable.”

(“Non tutto è fatto per farti sentire a tuo agio”)

La sala era gremita, e sono stata fortunata a riuscire a prenotare un posto, a conferma

dell’interesse che accompagna l’uscita di ogni nuovo film di Luca Guadagnino, che ha

presentato il suo After the hunt (Dopo la caccia) fuori Concorso alla 82° Mostra d’Arte

Cinematografica di Venezia. Sono andata alla proiezione nonostante il suo cinema, tra

grandi splash, sabba di streghe e storie d’amore vulnerabili, cannibaliche e psichedeliche,

mi abbia sempre suscitato sentimenti contrastanti. Eppure lo seguo con curiosità e

caparbietà, perché è un autore che non lascia indifferenti: ogni film ha il suo spettatore,

pronto a riconoscersi o a prendere le distanze da quel suo universo estetico così

personale e polarizzante.

Ero quindi prevenuta, pronta persino ad andarmene. All’inizio mi sono sentita un po’

disorientata: non avevo letto nulla, nemmeno la sinossi. Sapevo solo che Julia Roberts era

stata avvistata a passeggiare per Venezia indossando una giacca stampata con il volto di

Guadagnino, e già per me quello era un indizio che deponeva a sfavore.

Visto il titolo, forse mi aspettavo il seguito delle avventure amorose in stile Indiana Jones

dei protagonisti di Queer (2024), e invece mi sono ritrovata nelle austere aule

dell’Università di Yale, in salotti con luci soffuse, bar rumorosi e case spoglie in cui si

discute, ci si crogiola in citazioni colte, si sentenzia, si beve, si accusa, si spiega, ci si

dispera, e non si capisce cosa stia succedendo.

È girato in spazi claustrofobici, con atmosfere alla Woody Allen e richiami a film anni ’90,

accompagnato da una colonna musicale straordinaria, inquieta e irregolare, dei Nine Inch

Nails, con il motivo ricorrente di una sorta di ticchettio che rimanda alla scorrere del tempo

o al conto alla rovescia di una bomba a orologeria. Alla faccia del motto di Yale, “Light and

Truth”: ho l’impressione sin da subito che tutto quel parlarsi addosso sia un modo per

alzare la sabbia, nascondere, confondere, in attesa della deflagrazione.

Cerco di concentrarmi e mi aggrappo al personaggio di Julia Roberts, attrice che tanto

invidiavo da ragazza per essere stata amata da Richard Gere in Pretty Woman (1990). È

lei la professoressa Alma Devaney, in corsa per la conferma della sua cattedra alla facoltà

di filosofia di Yale, e sta scrivendo un paper che dovrebbe garantirgliela. È elegante ma

sobria, rigida e piuttosto antipatica, con scarso senso dell’umorismo e occhi tristi. È chiaro

che è tormentata e sofferente.

È sposata con Frederik Imhoff, interpretato da Michael Stuhlbarg, che appare

profondamente innamorato di lei, la ascolta e la accudisce, le prepara la cena, riempiendo

l’appartamento di musica ad alto volume: gesti che rivelano il desiderio di essere notato in

un matrimonio segnato dal silenzio e dalla distanza emotiva. È forse l’unico personaggio

limpido e autentico, senza niente da nascondere, in una vicenda che trascina lo spettatore

sempre in una foresta oscura, ognuno verso il suo intimo girone infernale.

La vera coppia in gioco però è costituita da Alma e da Hank Gibson, interpretato da

Andrew Garfield, in competizione con Alma per la cattedra. Hank non è solo un rivale: è un

collega carismatico, affascinante e seduttivo, narcisista quanto basta, con cui Alma

intrattiene un rapporto di amicizia intriso di ambiguità. È un legame che oscilla tra

attrazione, stima e rivalità, e che porta con sé tutta l’ambivalenza del desiderio. A mettere

Hank fuori dai giochi è l’accusa di molestie sessuali da parte di Maggie (Ayo Edebiri,

celebre soprattutto per la serie The Bear), studentessa privilegiata, di ottima e ricca

famiglia, di colore e dall’identità sessuale fluida, di cui Alma è mentore e figura di

riferimento.

Qui il conflitto prende corpo: Alma deve decidere se proteggere Hank, o schierarsi

apertamente con la giovane allieva. Sullo sfondo, l’Università appare come una sorta di

palcoscenico in cui si svolge una scena edipica, dove i ruoli di potere si intrecciano con le

passioni, le alleanze, i tradimenti, le bugie. Un palcoscenico che rispecchia conosciute

dinamiche istituzionali, in cui non può emergere la verità, perché ognuno ha la propria

visione e versione, la propria vulnerabilità da proteggere, le proprie insicurezze da

nascondere, i propri traumi da elaborare, la propria sofferenza da gestire, e soprattutto il

potere da raggiungere o mantenere. Il tutto nello sforzo di non mettere a repentaglio la

facciata, l’integrità dell’istituzione di appartenenza.

L’accusa di Maggie ha l’effetto di un sasso gettato in uno stagno: increspa in centri

concentrici la superficie opaca di un’acqua cheta e smuove ciò che è rimasto sedimentato

sul fondo, fango e detriti, che riemergono intorbidendola.

L’episodio della presunta violenza non viene tuttavia affrontato in quanto tale, ma è

evocato secondo gli sguardi e le diverse prospettive dei protagonisti,

ognuno dei quali gioca la sua partita con il sospetto, nessuno escluso, che stia barando

o che abbia un secondo fine. I cerchi si allargano e spingono su questioni spinose e tensioni

non certo nuove, che riguardano la nostra società e le istituzioni politiche, scolastiche, scientifiche,

culturali, religiose. Stiamo parlando degli abusi di potere nelle relazioni tra docenti e allievi,

dei favoritismi, delle raccomandazioni, del plagio (anche di lavori scientifici), delle

diseguaglianze economiche, ma anche del linguaggio inclusivo e delle nuove sensibilità

sociali, delle fratture generazionali e della rilettura del passato, fino alle discriminazioni che

attraversano genere, etnia, religione. È il terreno della cosiddetta cultura woke, che il film

affronta coraggiosamente, portandolo su un piano ambiguo e perturbante, tra luci e ombre,

senza puntare fari o prendere posizione. L’obbiettivo dichiarato dal regista durante la

conferenza stampa 1 è proprio quello di aprire spazi di discussione e di pensiero in ambiti

che tendono all’irrigidimento e alla radicalizzazione. Emblematica una scena di scontro

diretto tra Hank e Maggie: “La vostra generazione ha paura di dire la cosa sbagliata. Da

quando offendere qualcuno è diventato il massimo peccato capitale?” provoca il

professore. E la studentessa, con una lucidità tagliente, ribatte: “Forse da quando la tua

generazione ha iniziato con le generalizzazioni indiscriminate sulla nostra”.

A guardare la superficie dello stagno, il film è una provocazione intellettuale sul significato

della verità, e infatti l’epigrafe scelta dal pressbook per presentare il film è una citazione di

Otto von Bismarck, ripresa in parte dal titolo altrimenti incomprensibile: “Le persone non

mentono mai tanto quanto dopo una caccia, durante una guerra o prima di un’elezione” 2 .

A guardare invece dentro lo stagno, lì si trovano le sofferenze e i conflitti più profondi, le

ferite mai rimarginate, i vissuti traumatici e i sensi di colpa, e si intuiscono le dinamiche

inconsce che muovono l’agire ambiguo dei vari personaggi, in particolare di Alma.

Guadagnino è abilissimo nel riuscire a creare personaggi in cui lo spettatore fatica a

identificarsi, proprio per il loro mimetismo, mentre non può evitare di riconoscere qualcosa

— se non crimini, misfatti e inganni —-che ha vissuto in prima persona al lavoro, nel

percorso scolastico, nei vari ambienti in cui vive o ha vissuto.

Si potrebbe dire che Guadagnino lanci il sasso e tiri via la mano, e sia questa la ragione

per cui una parte dei suoi fedeli sostenitori non ha apprezzato questo film, elegante,

contenuto, e apparentemente lineare. Io credo che invece lanci il sasso e metta il dito nella

piaga: diversamente rispetto alle altre sue opere, riesce a cogliere la realtà (esterna e

interna) in modo diretto, senza usare troppi simbolismi o metafore. Ho colto un

invito rivolto allo spettatore ad aprire gli occhi e a trovare la motivazione a cambiare, a bonificare

il torbido intorno e dentro di noi.

Concludo con una citazione “colta”, la strofa di una famosa canzone di Enzo Iannacci: “Si

potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore/ Vengo anch’io? No, tu no/ Dove ognuno

sia già pronto a tagliarti una mano/ Un bel mondo sol con l’odio, ma senza l’amore/ E

vedere di nascosto l’effetto che fa”.

1 https://www.comingsoon.it/cinema/news/venezia-82-after-the-hunt-incendia-il-dibattito-luca-

guadagnino-tra/n207176/

2 https://tg24.sky.it/spettacolo/cinema/2025/08/29/after-the-hunt-film-guadagnino-recensione