Parole chiave: destino, sviluppo de sè, cinema e psicoanalisi, 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Autore: Manuela Caslini

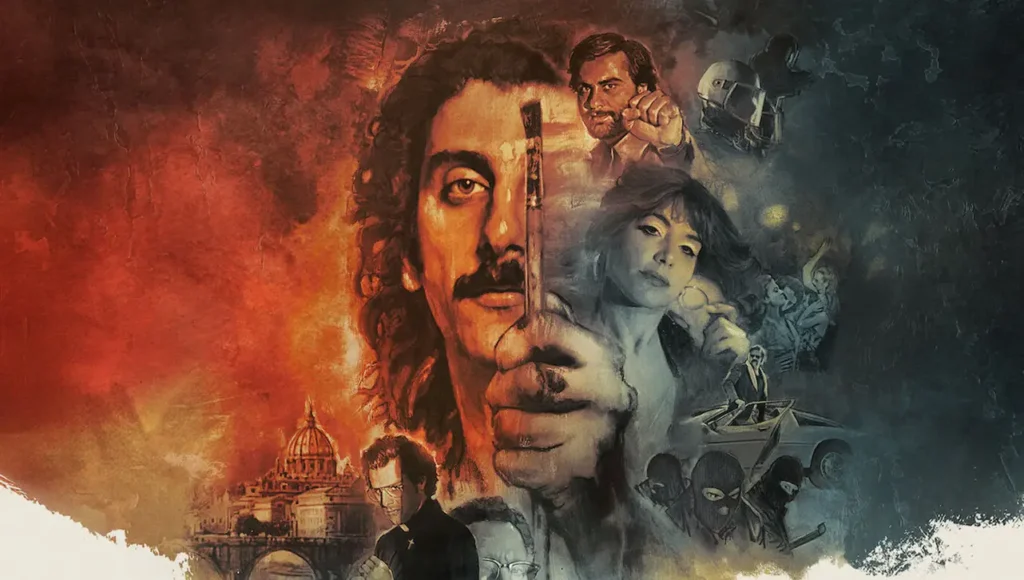

Titolo: “Destino Cieco” (“Przypadek”)

Dati sul film: Krzysztof Kieślowski, Polonia, 1981, 123’, film restaurato per Venezia Classici – MIAC Venezia 82

Genere: drammatico

Con la fine degli anni ’90, l’espressione “Sliding Doors”, dall’omonimo film, è entrata nel linguaggio comune a significare un momento cruciale della vita che può alterare drasticamente il percorso di una persona. Vent’anni prima, Krzysztof Kieślowski, all’esordio dei suoi interessi per gli sviluppi multipli e intrecciati, aveva già posizionato la telecamera sulla questione, avviando la sua amara riflessione su come la vita di ognuno sia appesa ad un filo troppo sottile e caduco.

“Destino Cieco” (“Przypadek”, 1981), il cui titolo originale è da tradursi “Il caso”, contiene già i capisaldi della sua poetica cinematografica, in particolare, oltre alla crisi dell’identità e il tema del doppio, l’intersecarsi di libero arbitrio, destino e fato. Appartenente alla prima fase di lavoro del cineasta, il film è imbibito del suo interesse sociale e politico; la politica stessa impera sulla storia del film, censurato per i primi sei anni dopo la produzione, e infine proiettato a Cannes nell’87, con tagli solo ora ripristinati.

Witek (Bogusław Linda) è orfano di madre, morta di parto durante le rivolte operaie del 1956. Studia medicina senza convinzione, avviandosi al mestiere per osservare le volontà del padre più che per seguire un personale interesse. In punto di morte, il genitore lo libera dal vincolo scolastico e Witek, scosso ma rivitalizzato dalla possibilità di una libertà mai posseduta, decide di recarsi in stazione e prendere il primo treno per Varsavia. A partire dallo scontro fortuito tra Witek e un uomo ubriaco, prendono avvio tre vicende differenti, tre esplorazioni di possibilità, a seconda che il protagonista salga o meno sul treno. Il Witek della prima versione sale sulla vettura, dove incontra un vecchio comunista che lo introdurrà ad un percorso politico da cui riceverà amare delusioni; quello della seconda perde il treno e, dopo un periodo di lavori socialmente utili a seguito dell’aggressione di un agente ferroviario, affronterà un deludente percorso spirituale sullo sfondo della resistenza anticomunista; il terzo, personaggio più intero, concentrato nel rispondere a sé stesso al di là della Storia, torna a studiare, decide di laurearsi e sposarsi, ma incorrerà nella tragedia accidentale dell’aereo su cui, nelle prime due versioni, il protagonista non era riuscito a salire. L’urlo di Witek sull’aereo apre e chiude il film, in modo circolare. In balìa degli eventi, dei personaggi e dell’ironia della sorte, le certezze di Witek vengono minate in ogni versione: anche in quella più autodeterminata non c’è scampo al fato, rappresentato come una carta Jolly tra le mani di un bambino, il figlio che Witek saluta prima di imbarcarsi definitivamente.

L’elemento interessante di “Destino Cieco” è il suo permetterci di osservare la prima fase del lavoro di Kieślowski, ragionando su come i suoi temi cardine fossero già centrali, ma ancora scevri della poetica e della pregnanza emotiva dei suoi lavori ultimi. Viene insomma da interrogarsi sul percorso, sul processo creativo del registra. Quale intreccio tra fato, libero arbitrio, e destino lo ha accompagnato? Interessandosi alla storia del film, e alle condizioni in cui fu girato, curiosamente si apprende che proprio queste alimentarono i suoi contenuti: per via delle autorizzazioni tardate ad arrivare, il regista fu costretto a lavorare su due progetti contemporaneamente, così come l’attore protagonista dovette dividersi tra due set a grande distanza tra loro. E, sempre per caso, proprio durante la lavorazione, avvenne l’incontro con lo sceneggiatore polacco Piesiewicz, che avrebbe lavorato con lui nelle opere successive, da “Il decalogo”, fino a “La doppia vita di Veronica” e “Tre colori”. Un punto di svolta nella filmografia del regista che, senza mai abbandonare gli interrogativi sul Caso, da qui avvia un percorso “deeper not wider”, capace di scandagliare nei suoi futuri personaggi il Destino, ora inteso come tendenza delle potenzialità creative del Sé ad esprimersi, favorite da incontri fecondi o con funzione di testimonianza (Bollas, 1991). Nell’ultimo lungometraggio prima del suo ritiro, al termine di Film Rosso, all’opposto di Witek, i personaggi di Kieślowski e Piesiewicz sopravvivono – in senso concreto ed emotivo – al disastro del loro naufragio (Kieślowski, Piesiewicz, 1994), ora più consapevoli di poter compiere il loro destino come movimento futuro mediante l’uso dell’oggetto, un sentiero da percorrere al di là dell’irrazionalità e del carattere impersonale degli eventi. L’attualizzazione di questo potenziale, come mostrerà l’ultimo Kieślowski, e come gli analisti sanno, è legata a valori come l’empatia e la compassione (Winnicott, 1917-1923), la possibilità di connessione, la testimonianza ad un’esperienza, anche tra le più dolorose, che sostenga nella direzione dall’isolamento alla guarigione.

Riferimenti

Bollas C. (1991). Forze del destino. Borla, Roma, 1992.

Kieślowski K., Piesiewicz K. (1994). Tre colori. Blu, Bianco e Rosso. Bompiani, 1994, Milano.

Winnicott (1917-1923). Quel che più vale in medicina. In: Il sentimento del reale. Scritti inediti. Milano, Cortina, 2025.