Parole chiave: transfert evolutivo, ripetizione

Autore: Stefano Monetti

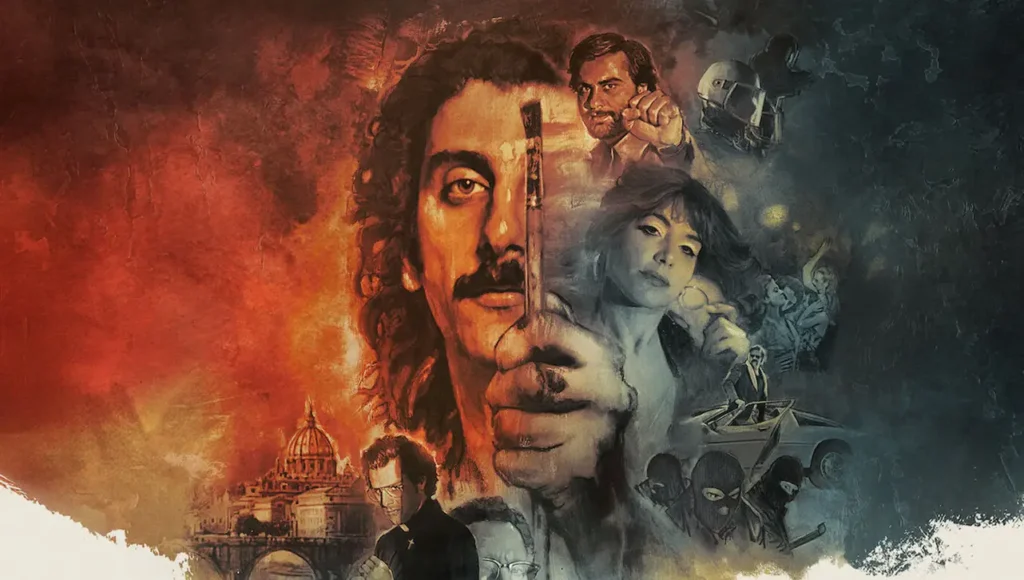

Titolo: “Dieci capodanni” (Los años nuevos)

Dati: regia di Rodrigo Sorogoyen, Sandra Romero, David Martìn de Los Santos, Spagna, Francia, 2024, 420’ (dieci episodi)

Genere: sentimentale, drammatico

Precipitoso e lieve

il tempo ci raggiunse

Vincenzo Cardarelli, Il passato

È disponibile su RaiPlay “Dieci capodanni”, la miniserie spagnola che contempla tra i propri autori il celebre regista Rodrigo Sorogoyen. La serie racconta la storia d’amore tra due trentenni madrileni: Ada e Óscar. Ada è nata negli ultimi minuti del 1985, Óscar è stato uno dei primi nati del 1986; s’incontrano a una festa di capodanno del 2016, quando entrambi compiono trent’anni. La loro storia si articola nei seguenti nove episodi che narrano i nove capodanni successivi.

Ana e Óscar sono nati a qualche minuto di distanza ma in due anni diversi, vicini e lontani nello stesso tempo; inoltre hanno tratti di forte affinità ed estraneità. Uno dei temi centrali è quello della distanza/prossimità nei legami, che corrisponde a una distanza/prossimità rispetto alle proprie emozioni. Il problema del contenimento degli affetti emerge nella forma della progressiva capacità dei protagonisti di tollerarli, in particolare la violenza del sentimento amoroso, altrimenti scisso e represso oppure evacuato nella rabbia e nella tossicomania. La serie può essere letta come un romanzo di formazione orientato dalla celebre interrogazione di Lacan: “Avete agito conformemente al desiderio che vi abita?” (Lacan, 1984, p. 394). Una domanda resa più complessa dalla società nella quale i protagonisti vivono, la società contemporanea, confusa dal venir meno dei “garanti metapsichici”, ovvero, secondo René Kaes (2008), quei patti e alleanze che svolgono “le funzioni di inquadramento e quelle di garante della vita psichica di ogni soggetto” (p. 959). Il disorientamento che consegue dalla mancanza dei garanti metapsichici spesso è espresso da un’avvertita ironia dei personaggi, come quando la madre di Ana dice: “brindiamo perché anche i genitori scopano. Basta segreti con i nostri figli”. Più in generale la serie non ha rigidità moralistiche, aspetto che favorisce l’autenticità dei dialoghi e dei comportamenti.

Un altro tema importante è quello della ripetizione e del cambiamento. I capodanni e i compleanni hanno un aspetto di ripetizione, sono ricorrenze appunto, ma sono sempre diversi. Allora è interessante osservare nei protagonisti la ripetizione di certi modelli relazionali e la loro differente declinazione con il passare del tempo. La loro relazione, nei dialoghi che sono spesso interpretativi, diviene una forma di reciproca analisi. La scrittura dei dialoghi riproduce con semplicità ed esattezza questi movimenti, caricandosi di una forza allusiva che lascia intravedere le trame dell’inconscio. Per esempio, all’uscita da un museo Óscar chiede a Ana: “è stato bello no?”; Ana risponde affermativamente e lui le domanda: ”non ti è piaciuto?”. Come nel celebre saggio freudiano La negazione (1925), qui Óscar interpreta la risposta affermativa come una difesa rispetto al suo contrario. I dialoghi tra i protagonisti, così come i silenzi, diventano un modo per avvicinarsi e comprendere sé nell’altro. La struttura della serie coinvolge in questo aspetto interpretativo anche lo spettatore, che deve comprendere gli eventi accennati, accaduti nell’anno che intercorre tra due episodi. È un piacevole lavoro di freudiana “costruzione” nel quale gli eventi vanno ricostruiti mediante i sottintesi dei protagonisti. Alcuni brani della colonna sonora, come La gran broma final di Nacho Vegas o Maldita dulzura dei Vetusta Morla, ripetono un tema con progressive variazioni nella struttura della canzone evocando anch’essi una trasformazione a partire da una ripetizione.

Vedendo una serie sovente si ha l’impressione di trovarsi di fronte a un prodotto simile ad altri, un’evidente combinatoria di alcuni elementi per ottenere un successo di pubblico. Questa consapevolezza decostruttiva, solitamente esito di una carenza stilistica, impedisce quella “sospensione dell’incredulità” teorizzata dal poeta inglese Coleridge (1817), ovvero il meccanismo che consente al lettore o allo spettatore di fruire di una narrazione ritenendola provvisoriamente vera.

“Dieci capodanni” è una felice eccezione a questo: è innervata da una scrittura dei dialoghi precisa e autentica che ha un effetto di profondità e verosimiglianza. La recitazione, soprattutto quella dei due protagonisti, è intensa e credibile. In questo modo sono facilitati allo spettatore l’identificazione con i personaggi e l’ingresso nella finzione. Una scrittura filmica che pare ispirarsi alle opere di Richard Linklater e ricorda, tra gli altri, i grandi registi francesi, Eric Rohmer e Claude Sautet e lo spagnolo Pedro Almodóvar. Potremmo descrivere questa scrittura con le parole del filosofo Gadamer: “Ciò che scaturisce dal discorso non è il semplice stabilizzarsi di un senso inteso, bensì un tentativo che costantemente si modifica […] di aderire a qualcosa e di mettersi in relazione con qualcuno” (Gadamer, 1984, p. 121).

In un episodio è citata una poesia del padre di Óscar che espone un’idea centrale della serie: “Quando crederai che non ci sia stato il tempo di avere un passato ricordati di me”; insomma: i legami e la memoria sono una resistenza alla finitudine dell’esistenza.

Bibliografia

Coleridge, S. T. (1817). Biographia literaria, Edinburgh University Press, 2014.

Freud, S. (1925). La negazione, OSF, vol. X, Torino, Bollati Boringhieri.

Kaës, R. (2008). “Le identificazioni e i garanti metapsichici del riconoscimento del soggetto”, Rivista di psicoanalisi, 54(4), Milano, Cortina, pp. 957-970.

Gadamer, H.-G. (1984) “Testo e interpretazione”, in Persuasività della letteratura, Bologna, Transeuropa, 1988.

Lacan, J. (1986). Il seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi. 1959-60, Torino, Einaudi, 1994.