Parole chiave: Colpa, Genitorialità, Cinema e psicoanalisi, 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Recensione di Leonardo Resele

Autore: Leonardo Resele

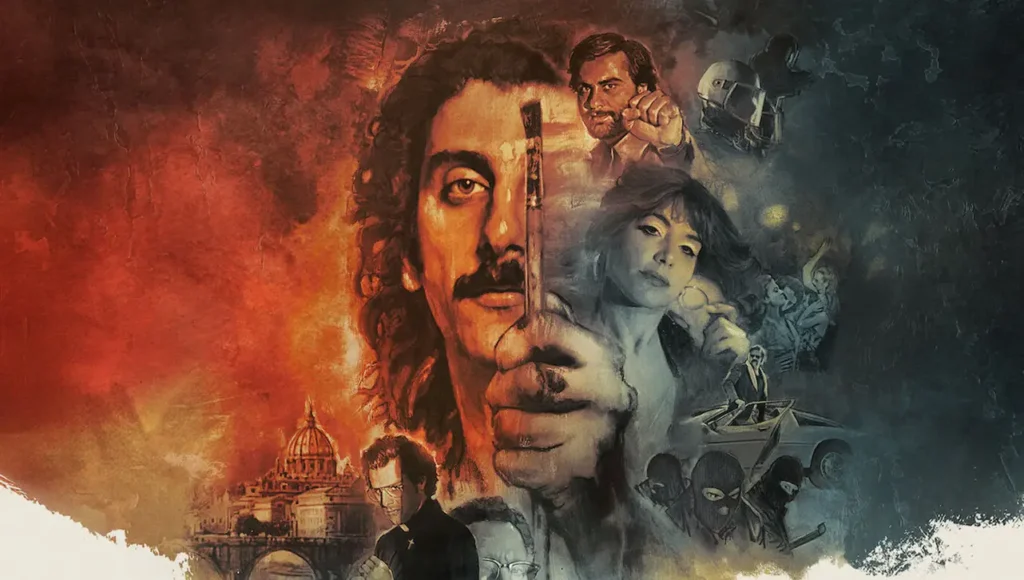

Titolo: “Father”

Dati: regia di Teresa Nvotovà- Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, 2025, 103 minuti

Genere: drammatico

Un tragico errore distrugge la vita di un uomo, isolandolo nel senso di colpa e sconvolgendo il suo matrimonio. Ora che rischia il carcere, riuscirà a trovare la strada verso il perdono? L’amore può sopravvivere a ciò che nessun cuore è in grado di sopportare?

Con questi drammatici interrogativi Teresa Nvotovà si è presentata a Venezia82 con il film Father che affronta una tematica scomoda e difficile da definire, ma che rientra certamente nel filone dei suoi temi attuali, privati e sociali, ormai molto premiati a livello internazionale.

Problematiche femministe (Nightsiren, 2022), stupro in ambito familiare (Filthy 2017), corruzione politica come sistema (The Lust for Power 2017) e altri intrecci politici (Our People 2025), questi gli argomenti che la regista ha portato in scena, in pochi anni, con realismo e con una precisa volontà di “svelare”.

Questa volta, con Father, affronta il tema della Forgotten Baby Syndrome tragico evento in cui un bambino piccolo (solitamente di età inferiore ai due anni) viene “dimenticato” dall’adulto inconsapevole, nell’auto, parcheggiata al sole. Il fenomeno più studiato per questa sindrome è la morte per colpo di calore, che avviene nel giro al massimo di un’ora.

Di questi eventi si ha notizia di solito sulle pagine di cronaca, sui media, con interpretazioni e spiegazioni che limitano la ricerca scientifica in questo campo proprio perché di fronte a questo fenomeno spesso le domande ricorrenti sono: come può succedere? Questi genitori sono sotto l’effetto di sostanze stupefacenti? Sono affetti da malattie mentali? O sono semplicemente e drammaticamente negligenti?

Se si guarda alle caratteristiche dei singoli episodi, però, ci si trova, nella maggior parte dei casi, di fronte a genitori amorevoli, come in questo film, che non hanno dato mai segni di instabilità o di negligenza.

Per questo, qui, la regista non si lascia ingannare, ma dà spazio al racconto drammatico e sincero dei protagonisti, mettendo in primo piano soprattutto la figura di Michael, il padre.

Brillante manager di una casa editrice in difficoltà economica, marito affettuoso e presente, padre di un’unica figlia, Dominika, in età da asilo, Michael deve in un’unica giornata affrontare diverse situazioni troppo stressanti e un clima convulso: sostituire la moglie nell’accompagnare la figlia a scuola, affrontare in azienda il primo giorno del consulente finanziario che salverà o chiuderà la ditta, rispondere alle diverse richieste che la moglie gli fa con continue telefonate. Insomma, ce n’è abbastanza, ci fa capire la regista, per sovrapporre intenzioni e fatti, realtà, immaginazione, falsi ricordi.

Il risultato? Appena la moglie comunica per telefono a Michael che la bambina non ha mai raggiunto la scuola, lui ha prima un moto di incredulità, seguito da un violento “risveglio” con la drammatica consapevolezza che la bambina è rimasta in auto.

Il film scorre, sequenza dopo sequenza, lasciando spazio a sentimenti e pregiudizi che coinvolgono tutti: la moglie (madre della bambina) che dapprima reagisce accusando il marito di non aver mai accettato la figlia; gli amici, apparentemente solidali con lui, ma di fatto sospettosi, mentre gli spettatori, come ha voluto espressamente la regista, riescono a identificarsi con Michael e sperimentano il suo senso di colpa, aggravato da sospetti e reazioni altrui.

Per riscattare Michael, a un certo punto, basterebbe dirgli, come accade di fatto nel processo, per parola di un esperto, che la “Forgotten Baby Syndrome è un deficit (per lo più transitorio), della performance di memoria, in particolare della memoria di lavoro (Working Memory). Tipicamente la Working Memory è definita come la capacità di gestire e manipolare temporaneamente tutte le informazioni provenienti dall’ambiente o recuperarle dalla memoria a lungo termine; è l’interfaccia tra percezione, memoria a lungo termine e azione che sottende i processi di pensiero. Entrano dunque in gioco due componenti: conoscenza/valutazione della situazione ed esperienze pregresse” (Anselmi et al., 2020).

Che si tratti della temporanea caduta della Working Memory o di un atto mancato (Freud, 1901) – in questo caso esprimerebbe un atteggiamento di ambivalenza verso la figlia – quanto può il fatto avere rilevanza sotto il profilo della responsabilità morale e giuridica? In ambito giuridico è in atto un dibattito circa l’opportunità, per il giudice, di potersi astenere dall’infliggere una pena, se le conseguenze del fatto che hanno già colpito l’autore sono oggettivamente molto gravi.

Conclude Teresa Nvotovà: “Per me, il linguaggio del film è importante tanto quanto la storia. Non riuscivo a immaginare di raccontarlo con una struttura episodica convenzionale: sarebbe stato come sfogliare un album di foto di un funerale. Nessuno vuole vedere una cosa del genere. Quello che ho cercato di ottenere, invece, era qualcosa d’immersivo, esperienziale, ma ambientato in circostanze molto diverse, che ci trascinano più in profondità dentro di noi. Volevo che il pubblico si identificasse pienamente con il personaggio principale, che vivesse la sua vita senza interruzioni o distanze. I lunghi piani sequenza non lasciano scelta. Certo, è stata una sfida enorme per tutti, perché avevamo bisogno di una precisione tecnica che andasse di pari passo con l’autenticità emotiva degli attori.

Milan Ondrík, l’attore che ha interpretato Michael, mi ha detto che è stato il suo ruolo più difficile, e gli credo. Ha dovuto vivere il peggior incubo di chiunque. In riprese da venti minuti, non poteva fingere: doveva provare quelle emozioni.

Il materiale emotivamente intenso è come carburante per me. Se riesco a sentirlo, mi dà la forza di andare avanti; guida ogni aspetto del mio cinema. Con questa storia – ispirata a eventi reali accaduti al migliore amico del mio co-sceneggiatore Dušan Budzak – ero particolarmente interessata alle situazioni che raramente vediamo nei film o nelle biografie: i momenti intermedi. Quelli in cui non abbiamo il controllo, quando nessuno ci guarda e siamo noi stessi. Durante le riprese, ho capito che questo non è un film su una tragedia. È una storia d’amore. Il tipo di amore che nasce quando si perde tutto”.

Bibliografia

Anselmi, N. et all. (2020). “Bambini dimenticati in auto: dimensione del fenomeno e nuove prospettive di ricerca”, Riv. Psichiatria, 55, 112

Freud, S. (1901). “Psicopatologia della vita quotidiana”. OSF, vol. 4, Torino, Bollati Boringhieri.