Parola chiave: funzione paterna, Edipo, leggi sociali, temporalità

Autore: Stefano Monetti

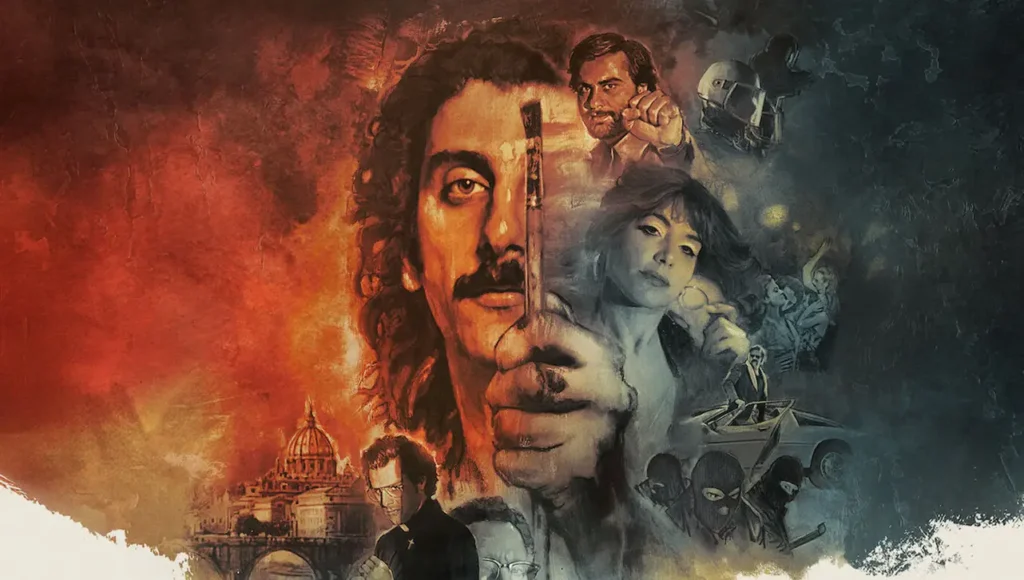

Titolo: “La regola del silenzio” (The company you keep)

Dati: regia di Robert Redford, USA, 2012, 125’

Genere: thriller, drammatico

“L’artista siede immobile, in definitiva, perché la materia con cui opera inizia a plasmargli la vita invece di lasciarsi plasmare, e nella staticità l’artista cerca una forma di autodifesa”

Don DeLillo, Great Jones Street

Su RaiPlay si può vedere “La regola del silenzio”, un film di Robert Redford, il grande attore e regista recentemente scomparso. La storia, tratta dall’omonimo romanzo di Neil Gordon (2004), narra di alcune persone appartenenti a un movimento pacifista radicale realmente esistito, la Weather Underground. Per fuggire ai processi che li attendevano, i membri del movimento si sono creati una vita clandestina mediante delle identità fittizie. Tra loro è l’avvocato Jim Grant (Redford), un vedovo padre di una ragazzina. Quando una dei membri del movimento viene catturata, Grant viene scoperto da un giornalista ed è costretto a fuggire.

Grant è un padre solo e nel film le madri sono in secondo piano: per il rifiuto del loro ruolo o per circostanze tragiche (la morte della moglie di Grant). Lo stesso Grant, quando deve affidare la figlia, si rivolge al fratello. È dunque una storia che si concentra sulla funzione paterna come portatrice di valori e di responsabilità che, seppure errati o parziali, sono necessari come esempio di emancipazione, socializzazione e moralità. Un membro del gruppo terroristico compendia questo argomento dicendo in un’intervista: “abbiamo sbagliato, ma avevamo ragione”. La funzione paterna espressa da Redford esprime proprio quella “accettazione dei limiti e coraggio nel perseguire i propri obiettivi, nonostante l’unilateralità delle ragioni che li sostengono. Si tratta di una rinuncia radicale agli ideali di completezza e certezza – una rinuncia, dunque, all’onnipotenza” (Foresti, 2013, pag. 9). È esemplare a questo proposito la vita stessa dell’uomo Robert Redford, il quale ha saputo mettersi al servizio delle proprie idee.

Il declino della funzione paterna è un argomento attuale in psicoanalisi. In passato la crescita e la socializzazione dell’individuo avvenivano nel campo edipico, ovvero tramite l’accettazione di leggi e simboli rappresentati dall’identificazione con i genitori. Nella società narcisistica contemporanea l’individuo può far leva su una grandiosità immaginaria, erede dell’onnipotenza infantile, che lo illude di poter fare a meno dei limiti delle leggi sociali (Charmet, Piotti, 2009, pag. 31-48). Questo tipo di crescita narcisistica, promosso dai social media, è all’origine di quelle patologie della sregolazione che sempre più frequentemente vediamo nelle stanze d’analisi, caratterizzate da una svalutazione delle istanze superegoiche (Bolognini, 2019). È ciò che Lacan (1974) intende quando intitola il proprio seminario Les non-dupes errent (i non ingannati si perdono), giocando sulla parziale omofonia con Les noms du père (i nomi del padre). Coloro che non si lasciano ingannare, che rifiutano qualsiasi tipo di valore o legge perché ne eccepiscono la parzialità, rifiutano la limitazione derivata dalla funzione paterna smarrendosi nell’onnipotenza immaginaria.

Più in generale, in Freud come in Kant (1788), il senso morale, se ben calibrato, consente di conferire senso alla propria esistenza ed è dunque strumento emancipativo.

È forse questo elemento morale che dà l’impressione di trovarsi di fronte a un film degli anni Settanta, quei film d’impegno civile cui Redford partecipò. Da questo punto di vista mi pare importante quel che scrive Aldo Spiniello (2012) su Sentieri selvaggi: “Questo Redford potrà sembrare ad alcuni didascalico, paternalistico. Ma si pone in rapporto ai punti di vista, alle domande, al mondo con una problematicità che la stragrande maggioranza del cinema contemporaneo non ha neppure il coraggio di immaginare”.

Leggendo le recensioni, il film viene definito a volte “lento” o “stanco”. Il mio parere è che la lentezza del film di Redford sia necessaria alla definizione psicologica dei personaggi e a una visione riflessiva da parte dello spettatore, che è invitato a pensare quel che vede e che succede. Nei film e nelle serie contemporanei spesso, per esigenze di produzione, gli accadimenti si susseguono senza sosta, come se costituissero una precipitazione di elementi beta, nel lessico bioniano, esperienze emotive non pensate, che lo spettatore vede senza riuscire a mettere in una forma simbolica. Nella società attuale pare che il tempo sia una risorsa da sfruttare riempiendola di eventi senza lo spazio per metabolizzare gli eventi stessi. Questo problema riguarda anche le critiche rivolte alla durata di un trattamento psicoanalitico.

La tensione permanente che abita il film, rendendo secondaria l’azione, ricorda lo splendido “I tre giorni del Condor” (1975), che Redford interpretò per la regia del suo sodale Sidney Pollack. Entrambi i film sono interamente sorretti dalla straordinaria recitazione di Redford, il cui stile, lontano dall’istrionismo dell’Actors Studio, si potrebbe definire, con un termine psicoanalitico, insaturo. Redford riesce in “un perfetto equilibrio tra underacting e naturalismo” (Scandola, 2015): la sua recitazione minimalista, implosiva, ironica e spesso imprevedibile conferisce una particolare autenticità al personaggio, lasciando la possibilità allo spettatore di condividerne le emozioni saturandole con le proprie. La tecnica recitativa sembra scomparire per lasciare spazio agli sguardi di un attore e personaggio che pensa a quel che sente, e invita lo spettatore a fare lo stesso.

Verso la fine del film Redford cita una scena di Ingmar Bergman, regista che ben conosceva e al quale è stato accostato. Padre e figlia si ritrovano e la loro conversazione non si sente, sostituita dalla musica. Una scena simile è nel film “Sussuri e grida” (1972) e a proposito di essa, Petrella scrive: “Ma non si rappresentano qui affetti e contatti che vanno al di là della parola e di ciò che può dire?” (Petrella, 2018, pag. 188). In queste scene, la musica esprime l’irriducibilità degli affetti al dialogo. Potremmo dire che lo sguardo di Redford fa lo stesso.

Bibliografia

Bion, W. R. (1962). Apprendere dall’esperienza, Roma, Armando, 1994

Bolognini, S. (2019). “Nuove forme psicopatologiche in un mondo che cambia: una sfida per la psicoanalisi del XXI secolo”, Rivista di psicoanalisi, 65, Milano, Cortina, 797-813.

Charmet, G.P., Piotti, A. (2009). Uccidersi. Il tentativo di suicidio in adolescenza, Milano, Cortina.

DeLillo, D. (1973). Great Jones Street. Torino, Einaudi, 2009.

Foresti, G. (2013). “La funzione paterna: fattori intrapsichici, relazionali e sociali”, Spiweb: https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/oldfiles/images/stories/PDF/Foresti_Funzione_paterna.pdf

Kant, I. (1788). Critica della ragion pratica. Roma-Bari, Laterza, 1997

Gordon, N. (2004).The company you keep. London, Penguin

Lacan, J. (1974) Le séminaire. Livre XXI. Les non-dupes errent 1973-74. Inedito, sono disponibili delle trascrizioni (http://staferla.free.fr/S21/S21 NON-DUPES….pdf)

Petrella, F. (2018). L’ascolto e l’ostacolo. Milano, Jaca Book

Scandola, A. (2015) Il divo in sottrazione. In ricordo di Robert Redford: https://www.fatamorganaweb.it/in-ricordo-di-robert-redford/

Spiniello, A. (2012) Recensione a “La regola del silenzio”, Sentieri selvaggi:

Bergman, I. (1972), Sussurri e grida

Pollack, S. (1975) I tre giorni del Condor