Parole chiave: rivoluzione, realtà, senso del reale, macchiaioli, Risorgimento.

GIOVANNI FATTORI – Una rivoluzione in pittura

Livorno – Museo civico di Villa Mimbelli

6 settembre 2025 – 11 gennaio 2026

Recensione di Pierluigi Moressa

Fattori ovvero la rivoluzione inconsapevole. Prendo a prestito il titolo del saggio dedicato da Giacomo Debenedetti a Giovanni Pascoli. Di assonanze tra la pittura del maestro livornese e i versi del poeta romagnolo (vissuto per molti anni in Toscana) si può certamente parlare e anche di inconsapevolezza in quanto le novità stilistiche di cui entrambi si resero protagonisti nacquero da moti spontanei dell’animo e da concezioni non meditate, più verosimilmente intuite. Se Pascoli realizzò una “rivoluzione” poetica frammentando la statica potenza del verso carducciano, trovando equivalenti fonosimbolici della parola e lasciando circolare una nuova vibrante sensibilità, Fattori avvertì nell’esperienza macchiaiola il tramite verso una qualità rappresentativa “rivoluzionaria” rispetto ai modelli accademici tradizionali. Il fascino della creazione poetica e artistica contiene talvolta un’ambivalenza capace di rendere l’autore incantevole e insieme stranamente antipatico, sentimento che è frutto dell’istintiva diffidenza verso chi mostra di cogliere nella realtà un’essenza profonda, come il segreto intimo delle cose. Giorgio Manganelli parlò in modo definito di una “occhiuta antipatia” presente nell’arte di Fattori, come riflesso della sua dedizione naturalistica e campagnola che era opportuno osservare in distanza e con la certezza di non dover “amare i puledri, i bovi, i cavallanti maremmani” (145) per quanto si potesse venire tentati dall’opera del maestro come dal melodramma verdiano, appartenuti alla stessa epoca e propensi a lasciare un inventario del tempo ottocentesco, ancora ignaro del progresso e delle imminenti trasformazioni. Fattori pare aver raffigurato una realtà semplice e oggettiva senza altri significati se non quelli percepibili e talvolta ingombranti: “troppi buoi, troppe ragazze contadine, troppi soldati, troppi paesaggi” come potrebbe accadere a “un fabbricante maniacale di oggetti ricordo dell’Ottocento italiano” (Manganelli, 144). Andando, però, oltre l’impressione formale, si riesce a cogliere come “il prestigio del colore” finisca per rendere Fattori davvero grande con “quell’impasto di ruggini, di verdi opachi, di rossi aggrumati, di fulvi e falbi” (ibidem).

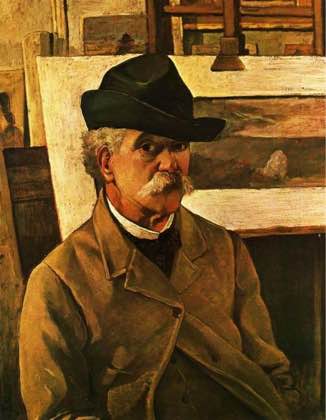

Nella mostra che Livorno dedica a Giovanni Fattori (1825-1908) per celebrarne il bicentenario della nascita, si avverte la portata della sua “rivoluzione” artistica. Accoglie il visitatore l’autoritratto (1894) del maestro: ormai anziano e dallo sguardo ancora intenso, reca sul capo la biritùllera, il berretto degli studenti toscani, che si distinsero nelle battaglie del Risorgimento; il quadro ha il formato rettangolare che fu caro ai macchiaioli della scuola di Castiglioncello, propensi a ritrarre le lontananze costiere e le torri labroniche seguendo la demarcazione che spartiva cielo e terra e tendeva a uno sfumato prolungarsi della linearità fremente oltre i confini della tela. Non fu quella di Castiglioncello una scuola contrapposta, ma complementare, ai macchiaioli di Piagentina, nei cui quadri, dal formato tradizionale, si ammirano le più quiete campagne dell’entroterra toscano. L’autoritratto è l’emblema di una vita trascorsa sotto la luce della passione artistica che coinvolse Giovanni fin da bambino e venne consacrata da una celebrazione scultorea; il bozzetto creato da Valmore Gemignani nel 1903 (mentre il maestro era ancora in vita) indica il lavoro preparatorio per il monumento a Fattori. Questo, inaugurato nel centenario della nascita, resisterà ai bombardamenti e alle devastazioni accanto alle statue livornesi dei granduchi, come a indicare il percorso della ricostruzione post-bellica e la continuità della storia. Si affacciò il giovane Fattori alle lotte risorgimentali nel 1849, quando sviluppò il proposito di partecipare alla prima resistenza contro le truppe austriache inviate a riportare Leopoldo II sul trono toscano, ma una lettera del padre lo richiamò a Livorno, città da cui l’artista fece partire una personale rivoluzione.

Anno 1859: dopo aver dipinto un episodio di storia fiorentina di cui era stata protagonista Clarice Strozzi, Fattori ebbe un ravvedimento. Stese una mano di vernice sulla tela per cancellare la scena dal gusto teatrale e melodrammatico, intonata a modelli accademici. Il 1859 fu anche l’anno in cui Fattori aderì al movimento macchiaiolo che aveva nel caffè Michelangiolo di Firenze il proprio baricentro.

Un periodo di riflessione fece da preludio al nuovo utilizzo della tela; sul retro Fattori dipinse una carica di cavalleria a Montebello (1862), in cui lo sfumato e l’indistinto della battaglia offrono l’occasione per dar prova dell’utilizzo del colore e della figura come macchie percettive, mentre la tensione dello scontro e del movimento trasmettono il senso e l’energia della battaglia. Le due pitture (dopo il raschiamento della vernice dalla prima) sono esposte nella mostra di Livorno e rendono nitidamente il cambio di passo dell’artista.

La rivoluzione di Fattori è presente nell’impiego del colore, nelle linee prospettiche, nell’unitarietà spaziale diffusa anche al grande formato del dipinto. Si tratta di un passaggio dalla pura percezione del mondo esterno all’interiorizzazione della scena e dei suoi significati; in questo, Fattori va oltre la realtà concreta per trasmettere un proprio senso del reale, elaborato, per dirla con Winnicott, a partire dagli “oggetti soggettivi”, formatisi fin dalle primitive percezioni del mondo. La rivoluzione dei macchiaioli non fu, dunque, solo una trasformazione formale della rappresentazione, ma consentì anche un viaggio a ritroso nello sviluppo della visione e del rapporto con la realtà, accentuando il senso di insaturo e di indefinito che accompagna le prime creazioni del bambino. Fattori fece di più: entrò direttamente nella scena, intensificando il senso di commistione tra l’uomo e la natura fino ad assumere un punto di vista empatico e affettivo. Il Risorgimento di Fattori non è fatto di gloria e di vittorie, ma di sangue e di dolore. L’artista ritrae i campi di battaglia dal retro: mostra i feriti e gli ospedali mobili, le suore infermiere che curano tanto i militi piemontesi quanto gli austriaci, l’angoscia e l’agonia di uomini e animali. Il paesaggio si intona ai sentimenti e si colorisce di toni lividi e cupi. Dai dipinti di fattori sono assenti gli eroi.

Le sezioni della mostra rispettano l’andamento cronologico dell’opera fattoriana. L’incontro con la natura e con il mare sono istanti preziosi per l’ispirazione. In essi il tratto è vivo e coinvolgente. Appaiono come anticipazioni di una modernità figurativa che l’artista pare pronto a intuire. Il cromatismo di Fattori risulta una base su cui può innestarsi il disegno. Il senso del colore oscilla tra le sfumature e le demarcazioni più nette. La luce dei tramonti livornesi restituisce una natura scabra e forte, mentre la presenza del mare indica il senso di una vitalità perenne che la pittura è adatta a trasmettere. La campagna di Fattori, benché priva di idillio, è coinvolgente e consente ambientazioni che oscillano tra il lavoro e il riposo, momenti non contrapposti, anzi intonati ai ritmi tanto della vita sui campi quanto della villeggiatura, mentre le operazioni dei butteri maremmani sembrano giungere da un altro mondo. Sorta di luogo scisso dalle comuni rappresentazioni e dalla vita usuale, la Maremma possiede ritualità e vicende proprie che vengono interpretate nel costante rispetto di una coralità sociale spesso aspra e spietata, certamente diretta a mantenere il faticoso equilibrio fra l’uomo e l’ambiente.

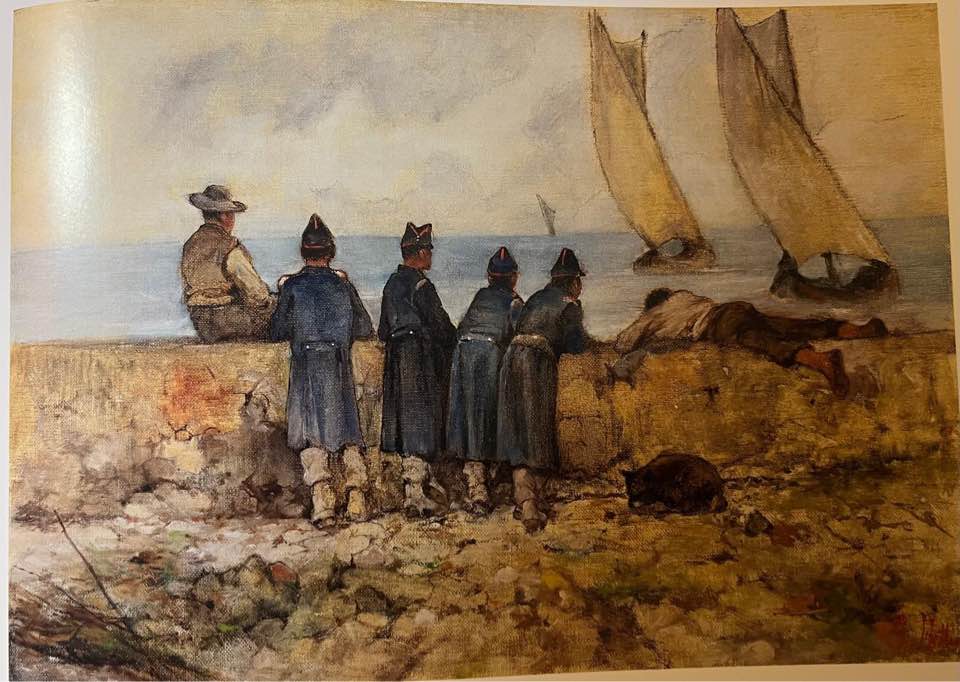

La luce entra da protagonista nella ritrattistica fattoriana e incide sul viso del soggetto per accentuarne lo stato d’animo e le espressioni cui l’artista presta grande attenzione. Naviganti e soldati, borghesi e popolani: i personaggi di Fattori possiedono un’anima e hanno una storia da raccontare, abitano le contrade di un mondo reso eterno e attuale dal pennello dell’autore, si accostano con pari dignità ai gesti quotidiani (Reclute e pescatori in riva al mare, 1895).

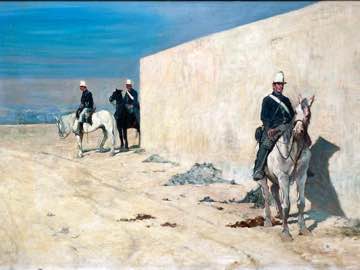

Chiude la mostra la sezione dedicata all’eredità di Fattori e ai pittori che alla sua opera poterono ispirarsi. Si va dal “tradimento” divisionista di Nomellini, alla luce del Gabbro diffusa da Silvestro Lega sul volto della Scellerata, a un Modigliani ancora livornese, al cromatismo sanguigno di Renato Natali. L’ultimo lascito di Fattori è bianco e insaturo come il muro de Le vedette (1874), dove l’ombra accennata di un cavaliere apre il tempo nuovo alla visione metafisica di un vero che al maestro parve innestarsi entro i nuclei della realtà; qui la forma e il colore si compenetrano proiettandosi verso nuove concezioni dell’arte e della raffigurazione. Così, l’eredità di Fattori è sintetizzabile in un’apertura alle rivoluzioni estetiche accessibili a chi possa evolvere verso nuovi e personali confini nella raffigurabilità del reale.

Bibliografia

G. Debenedetti. Pascoli: la rivoluzione inconsapevole. Garzanti, Milano, 1979.

V. Farinella (a cura di) Giovanni Fattori – Una rivoluzione in pittura (catalogo della mostra). Dario Cimorelli Editore, Milano, 2025.

G. Manganelli. Emigrazioni oniriche. Adelphi, Milano, 2023.

P. Moressa. La visita – Idillio e passioni nella pittura di Silvestro Lega. Raffaelli Editore, Rimini, 2006.

Winnicott D. W. (1963). Comunicare e non comunicare: studio su alcuni opposti in Caldwell L., Joyce A. (2012) “Leggere Winnicott”. Franco Angeli, Milano, 2014.

Pierluigi Moressa