Parole chiave: Silenzio, Attesa, Essenzialità, Insaturo

LA PITTURA DELL’ANIMA TRA SILENZIO E ATTESA

Hammershøi e i pittori del silenzio tra il Nord Europa e l’Italia

Palazzo Roverella Rovigo 21 febbraio – 29 giugno 2025

di Pierluigi Moressa

La prima mostra italiana d’epoca moderna dedicata al pittore danese Vilhelm Hammershøi (1864-1916) si è tenuta, con la cura di Paolo Bolpagni, a Rovigo nel palazzo Roverella, sede museale da tempo incline a proporre piani di lettura multipli e intrecci inattesi entro l’arte e la cultura d’epoca moderna con una predilezione per il Nord Europa.

La visione delle opere è stata introdotta dal riferimento alle parole di Rainer Maria Rilke (1904): “Hammershøi è uno di quelli di cui non si deve parlare troppo precipitosamente. Il suo lavoro si inscrive nella distanza e nella lentezza; quale che sia il momento in cui lo cogliamo, esso offre materia di riflessione su ciò che di importante e di essenziale vi è nell’arte”. Il poeta austro-boemo si era recato a Copenaghen per scrivere un saggio sull’eccentrico pittore e incontrò difficoltà, perché si trovò di fronte un uomo silenzioso come la sua opera. Il silenzio inscalfibile dell’artista apparve la cifra costante di un realismo malinconico fatto di introspezioni in cui l’ambiente diviene metafora di uno spazio del pensiero.

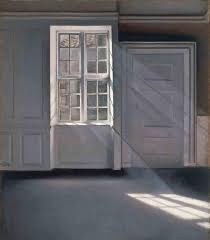

L’opera di Hammershøi si distingue per la ripetuta raffigurazione di ambienti e di stanze dall’arredamento sobrio, dalla luce rarefatta, dall’eleganza fredda. Lo spirito dell’essenzialità danese richiama i silenzi nordici e le morte stagioni con la presenza umana relegata a una funzione di comparsa, destinata ad affacciarsi brevemente, come per caso, su un palcoscenico già completo di suo. Il gusto dell’essenzialità traspare soprattutto nelle opere realizzate tra il 1898 e il 1909 nell’appartamento di Strangade 30, dove l’artista viveva con sua moglie Ida, figura che ricorre nei quadri, spesso di spalle. Nella capitale danese si inscrive la parabola artistica di Vilhelm, il cui genio potrebbe, tuttavia, ambientarsi in qualunque paese scandinavo, come a testimoniare l’uniformità culturale della sua esperienza.

Non valgono i paragoni con le fonti ispirative dell’artista, in quanto Hammershøi, pur attingendo da modelli fiamminghi e olandesi (Rembrandt, Vermeer, de Witte), preferirà eliminare ogni elemento di una possibile forma narrativa o interpretativa per realizzare la sua pittura insatura dedicata all’immobilità del tempo e all’immutabilità dello spazio. Ed è uno spazio che evoca il vuoto, lo stato nascente del pensiero, i tempi primordiali della percezione, dove ombra e luce contribuiscono a creare un assetto costante, fonte di rassicurazione per chi osserva, avvio graduale della conoscenza e della costanza d’oggetto come tappe dello sviluppo.

La atemporalità di Hammershøi ha inquietato i critici, propensi a vedervi una sorta di realismo emozionale e di nevrastenia d’artista; in realtà, la visione dei dipinti suscita un diverso stato d’animo attraverso la scansione dei tempi e degli spazi che non è quella consueta, ma richiede disponibilità a sostare nell’attesa e capacità di immergersi in una calma densa di sospensioni. Si può parlare di incomunicabilità, di assenza del piano narrativo, di solitudine irrimediabile? A mio avviso no, perché l’artista ci introduce a un mondo interiore che richiede un ascolto interessato ad andare oltre la comunicazione immediata.

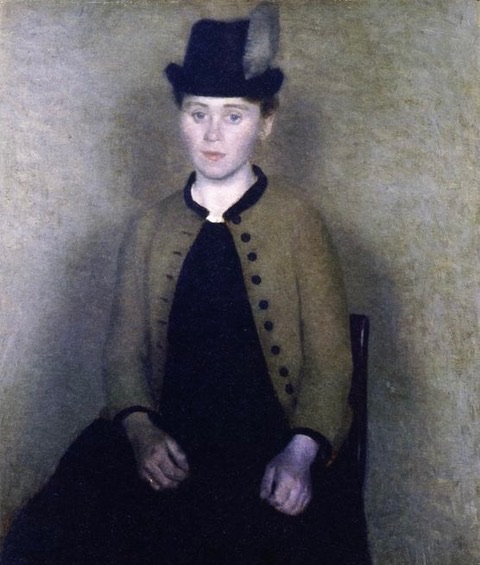

Il ritratto frontale di Ida (1890), la futura sua sposa, fu una rivelazione capace di imporre la figura di Hammershøi agli occhi dei critici. Il dipinto, oggi al museo di Stato danese, rivela una concezione della figura segnata dalla ricercata inespressività del volto, associata a vibrazioni tonali della luce e del colore adatte a distaccarsi da uno sfondo neutro, forse troppo neutro per rendersi anonimo. Risiede, a mio avviso, proprio in questa apparente nullità del senso il significato più vivo della pittura di Hammershøi: il rifiuto del ritratto di indagine, la libertà di fermarsi al margine dell’oggetto per consentire al fruitore di entrarvi, il rispetto per la percezione autonoma che dà spazio ad associazioni dettate non solo dalla possibilità di proiettare sulla tela il proprio mondo interno, ma soprattutto dalla ricettività alle emozioni che l’artista ha lasciato circolare.

Nella mostra di Rovigo viene lasciato spazio anche ad artisti italiani che si ispirarono ad Hammershøi, il foggiano Francesco Ar (1898-1956) e il napoletano Umberto Prencipe (1879-1962), che ne incarnarono solo in parte lo spirito, preferendo muoversi su altre linee ispirative e predilessero tonalità calde e mediterranee.

Con Hammershøi, la poetica del silenzio e dell’attesa apre il ‘900, secolo che indica vie di trasformazione e di riflessione. Mi piace congedarmi dal pittore danese con un dipinto (non in mostra): Granelli di polvere che danzano nei raggi di sole (1900), conservato nella collezione Ordrupgaard di Copenaghen, dove luce e dettagli architettonici entrano in dialogo e annunciano uno squarcio di speranza e di bellezza adatti a rendere più prezioso il silenzio, meno carica l’assenza, intensamente dolce l’armonia.

Pierluigi Moressa