Parole chiave: psicoanalisi, arte; psiche, paesaggio

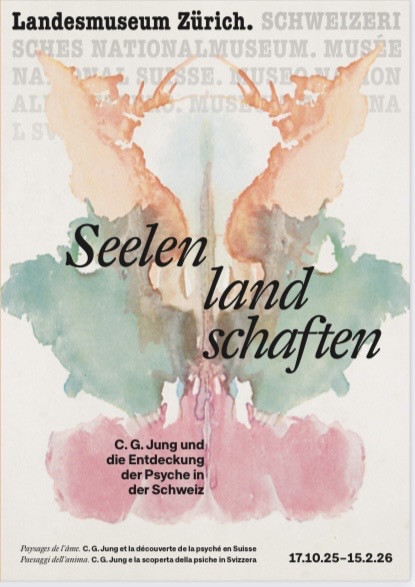

Seelenlandschaften – Paesaggi dell’anima

Museo Nazionale Svizzero, Zurigo

17.10.25 – 15.2.26

Presso il Museo Nazionale Svizzero (Landesmuseum) di Zurigo, dal 17 ottobre 2025 al 15 febbraio 2026, è allestita la mostra “Paesaggi dell’anima”, che racconta la storia della scoperta della psiche in Svizzera. L’occasione è il 150° anniversario della nascita di Carl Gustav Jung e il cuore dell’esposizione è proprio il suo “Libro rosso” – la testimonianza iconografica e testuale che documenta il suo confronto con l’inconscio avviato dai primi anni ’10. La mostra, in ogni caso, esplora territori che vanno al di là dell’ambito strettamente junghiano, ponendosi come luogo di intersezione tra una attenta ricostruzione storica dell’evoluzione della disciplina psicologica e la dimensione della creazione artistica; insieme a una mole considerevole di materiali iconografici, fotografici, editoriali ed epistolari, sono esposte infatti opere di artisti vissuti tra il XVIII e il XX secolo, come Heinrich Füssli, Louise Bourgeois, Rudolf Steiner, Olga Fröbe-Kapteyn, Heidi Bucher e altri.

L’esposizione documenta inizialmente come già dal XVIII secolo esistesse un nesso, nella pittura, tra anima e paesaggio, che nell’arte svizzera sembra divenire specchio dell’interiorità e riflesso di desideri, abissi e tormenti, come si evince da opere di artisti quali Heinrich Füssli, il cui L’incubo e Il silenzio sondano le angosce dell’essere umano.

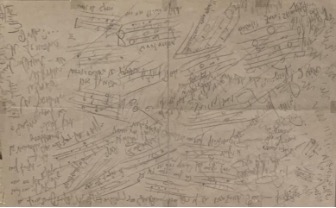

Tra i disegni, le fotografie e le lettere di filosofi e intellettuali, spicca una Composizione di Friedrich Nietzsche: un guazzabuglio di scritte, note, cancellazioni che ne preannuncia il collasso mentale avvenuto nel 1889 quando, a Torino, il filosofo sprofonda in un delirio cadendo, in lacrime, ai piedi di un cavallo, per essere poi ricoverato nella clinica di Otto Binswanger.

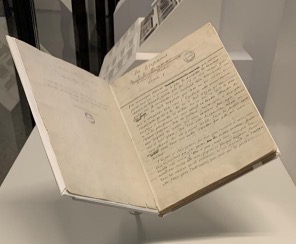

Il primo manoscritto delle Confessioni di Jean Jacques Rousseau, invece, può essere considerato come una prima autoanalisi, in cui lo studioso ginevrino rivela la propria vita fino ai suoi impulsi sessuali infantili.

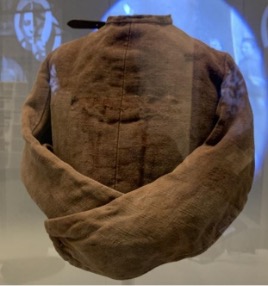

Dalla metà del XIX secolo in poi, le persone con problemi mentali vengono ricoverate in sanatori e case di cura cantonali, in modo tale che la pazzia venga legata e imbavagliata e il linguaggio dell’irragionevolezza silenziato in nome della ragione illuminata. L’anima disturbata deve essere normalizzata tramite mezzi di coercizione fisica, come documentato da fotografie, modellini e attrezzature necessarie per trattamenti coatti. L’istituto di cura in cui i malati sono ricoverati funziona come un panottico in cui ogni angolo della stanza, come pure dell’anima, viene costantemente monitorato.

Colpiscono, a questo proposito, sia l’esposizione di chiavi clandestinamente realizzate da pazienti psichiatrici, che documentano il desiderio di evasione nonché l’illusione di disporre di una via di fuga, sia quella di camicie di forza, anche per bambini, che assurgeranno poi a simbolo del movimento antipsichiatrico.

Sono molto interessanti anche le fotografie di ampio formato proiettate su parete delle donne con diagnosi di isteria in cura a Charcot presso la Salpêtrière – immagini che ispireranno artisti come Salvador Dalì e Louise Bourgeois.

La svolta epocale originata dalla psicoanalisi di Sigmund Freud libera il mondo rimosso e imbavagliato dell’inconscio; le sperimentazioni di questa nascente disciplina trovano terreno fertile anche nella famosa clinica Burghölzli di Zurigo, dove, sotto la direzione di Eugen Bleuler, inizia la sua attività il giovane Carl Gustav Jung.

I materiali originali qui esposti sono intervallati da opere quali il Lettino di Goldy Parin-Matthey, artista che intende la psicoanalisi come una “guerriglia con altri mezzi” destinata a trasformare non solo l’individuo ma anche la società, e Fillette di Louise Bourgeois che, nelle sue creazioni, elabora motivi psicoanalitici come il ragno, l’isteria o l’invidia del pene.

Louise Bourgeois, Fillette (Sweeter Version), 1968/gesso 1999, calco, lattice su gesso

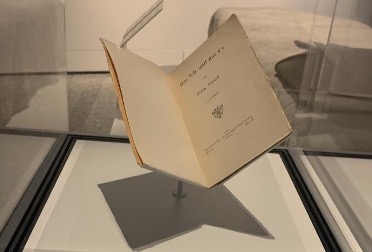

Oltre alle prime edizioni de L’Io e l’Es, dei Tre saggi della teoria sessuale e delle Osservazioni su un caso di nevrosi ossessiva appartenute a Jung, è esposta una lettera di Freud a Anna Guggenbühl del 23 marzo 1921, in cui con una calligrafia quasi illeggibile il fondatore della psicoanalisi le propone di entrare in analisi con lui. Durante la sua analisi con Freud, la paziente redige due diari in cui annota le sedute; questi, scoperti dalla figlia solo nel 1989 dopo la morte dell’autrice, verranno pubblicati dalla nipote.

La parte dedicata a Jung e alla psicologia analitica, cuore della mostra, è ovviamente la più ricca e approfondita. Sono esposte: fotografie di Sabina Spielrein (analista di Jean Piaget) e una prima edizione dei suoi saggi con la dedica al suo amato maestro; una lettera di Jung a Freud in cui, parlando di Spielrein, gli descriveva il suo più recente caso difficile, chiedendogli di esprimere il proprio parere; un’intensa corrispondenza del 1908 tra Jung e Spielrein, dove si evidenzia la relazione sempre più profonda che si stabilisce tra i due e che risulta di interesse per la problematicità della dinamica del transfert e del controtransfert; e infine, l’edizione speciale con dedica a Jung della Distruzione come causa del divenire (1911) dove Spielrein espone la sua idea di una pulsione autonoma distruttiva.

In prestito dall’archivio della famiglia Jung di Küsnacht, una fotografia del 1911 ritrae i partecipanti al terzo Congresso internazionale di psicoanalisi che si tenne a Weimar dove, per la prima volta, compare una rappresentanza femminile relativamente ampia, composta, tra altre, da Lou Andrea Salomè e Emma Rauschenbach-Jung.

Dopo la rottura con Freud, nel 1913 Jung attraversa una crisi esistenziale e un intenso confronto con l’inconscio che cattura in immagini e parole, raffigurate nello stile di un manoscritto miniato medievale, il Libro Rosso, redatto tra il 1913 e il 1930 e qui esposto nella sua copia originale. Anche la moglie Emma Rauschenbach-Jung entra a far parte della comunità scientifica del Burghölzli e come il marito registra le proprie esperienze con l’inconscio. In diversi quaderni e cartelle documenta sogni, fantasie, poesie e immagini. Fino al 2 novembre 2025, peraltro, al Cabaret Voltaire di Zurigo, culla del dadaismo, vengono presentati alcuni suoi dipinti in una esposizione dedicata.

Una delle sezioni più interessanti riguarda proprio le opere provenienti da una collezione di oltre 6500 immagini conservate presso il C.G. Jung-Institut di Zurigo, create da pazienti suoi e della sua collaboratrice Jolande Jacobi, come esito della tecnica dell’immaginazione attiva. Jung, infatti, a partire dalla propria esperienza documentata nel Libro rosso, invitava i suoi pazienti a “oggettivare”, ovvero trasferire in un medium esterno, i temi inerenti alla propria interiorità, con l’idea che, oltre al momento dell’analisi, fosse l’espressività in se stessa un atto terapeutico e “individuativo”.

Viene quindi esposta una serie di dipinti creati da una fra le sue più importanti collaboratrici, Olga Fröbe-Kapteyn, che mantenne comunque sempre una sua propria autonomia. Questa artista outsider è stata la fondatrice dei Convegni di Eranos, ad Ascona, e da circa 15 anni a questa parte la sua opera sta venendo riconosciuta da importanti istituzioni museali del mondo come precorritrice dell’astrattismo, insieme a creative quali Emma Kunz e Hilma af Klint. Fröbe-Kapteyn sviluppò una produzione pittorica indipendente dall’analisi: a una prima fase di lavori di impronta più geometrica e misterica, ne segue una seconda, riconducibile all’approccio dell’immaginazione attiva. Le due parti della sua produzione, la prima come ricerca di forme astratte e pure e la seconda di discesa nel profondo della propria interiorità, costituiscono ciò che attualmente è definito il suo “Libro Blu”: un’opera ancora inedita e, da un certo punto di vista, un corrispettivo femminile del Libro Rosso junghiano.

Emerge con evidenza il fertile interscambio tra varie correnti artistiche che hanno attraversato il XX secolo, come l’astrattismo, il dadaismo, l’espressionismo, l’art brut, il surrealismo, e la nascente psicoanalisi, le cui potenzialità vengono colte e approfondite con interesse. Gli artisti si rivolgono alla psicoanalisi iniziando percorsi analitici, studiandola e interfacciandosi con gli stessi psicoanalisti comprendendo che questa disciplina riesce a dare un senso ulteriore alla loro arte. Dunque, se da un lato l’esposizione documenta l’interesse dell’arte verso la psicoanalisi, dall’altro illumina con sistematicità il riconoscimento da parte della psicoanalisi delle potenzialità terapeutiche che l’espressività grafica incarna. Da questo reciproco interesse nascono anche significative esperienze culturali e comunitarie che vengono illustrate nell’ultima sezione della mostra: si vedano gli scambi tra gli esponenti del dadaismo, che si incontravano al Cabaret Voltaire, e la cerchia junghiana di Zurigo, oppure gli artisti che a Ascona e Monte Verità furono magnetizzati dalla figura di Otto Gross, altro allievo di Freud, che fu fonte di ispirazione per molti di loro, divenendo una figura quasi mitica.

Troviamo inoltre sezioni dedicate alla psicogeografia, all’etnopsicoanlisi e ai test, dove sono esposti i disegni preliminari delle tavole dipinte da Hermann Rorschach, che ne realizzò diverse versioni lavorandovi e migliorandole sin nei minimi dettagli.

Conclude l’esposizione l’opera di Heidi Bucher, artista che esplora il rapporto tra corpo, spazio architettonico, memoria e materia. Nella sua performance sullo Scuoiamento di Bellevue, riveste con garze, lattice e colla di pesce il bagno a shock termico del sanatorio di Kreuzlingen, lasciando asciugare le garze che, una volta staccate, sotto forma di pelle o membrana, conservano tracce tattili, visive, materiche dello spazio originario. L’artista vuole ricostruire le storie custodite nelle stanze e nell’ambulatorio di Binswanger e tematizza la violenza alla quale le pazienti isteriche venivano sottoposte, interrogandosi su ciò che possano avere vissuto tra quelle mura. Tra loro, anche Bertha Pappenheim, meglio conosciuta come Anna O., ricoverata nel sanatorio Bellevue nel 1882.

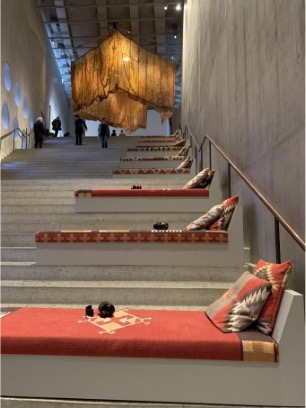

Prima di lasciare il Landesmuseum, è possibile meditare e riflettere su quanto visto e vissuto rilassandosi su comode riproduzioni di lettini freudiani costituiti di cuscini tappezzati, disposti in una sala relax e sulla scalinata che porta verso l’uscita.

La mostra è curata da Stefan Zweifel, sotto la direzione di Pascale Meyer, il coordinamento generale di Sophie Tonella e con la collaborazione scientifica di Sophie Dänzer e Valerie Lüthi.