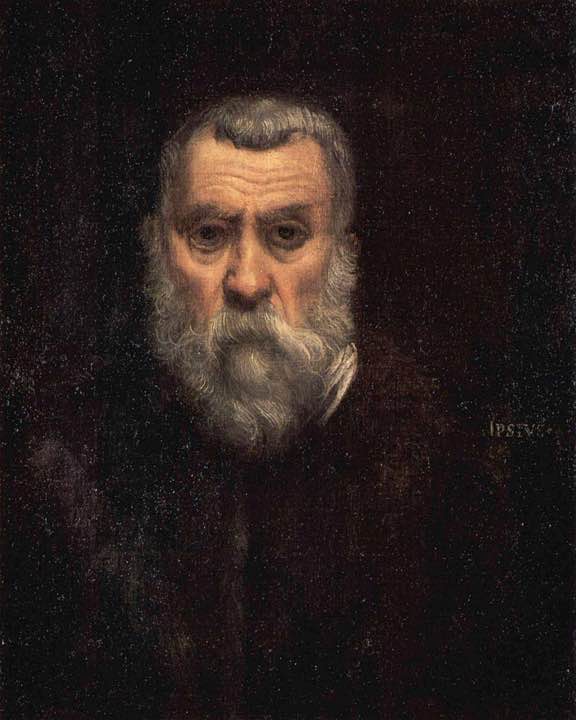

Tintoretto. Autoritratto 1588

Parole chiave: autoritratto, Scuola Grande di San Rocco, immedesimazione, informale, in continuum.

VEDOVA TINTORETTO IN DIALOGO

Torino – Palazzo Madama, 19 settembre 2025 – 12 gennaio 2026

Recensione di Pierluigi Moressa

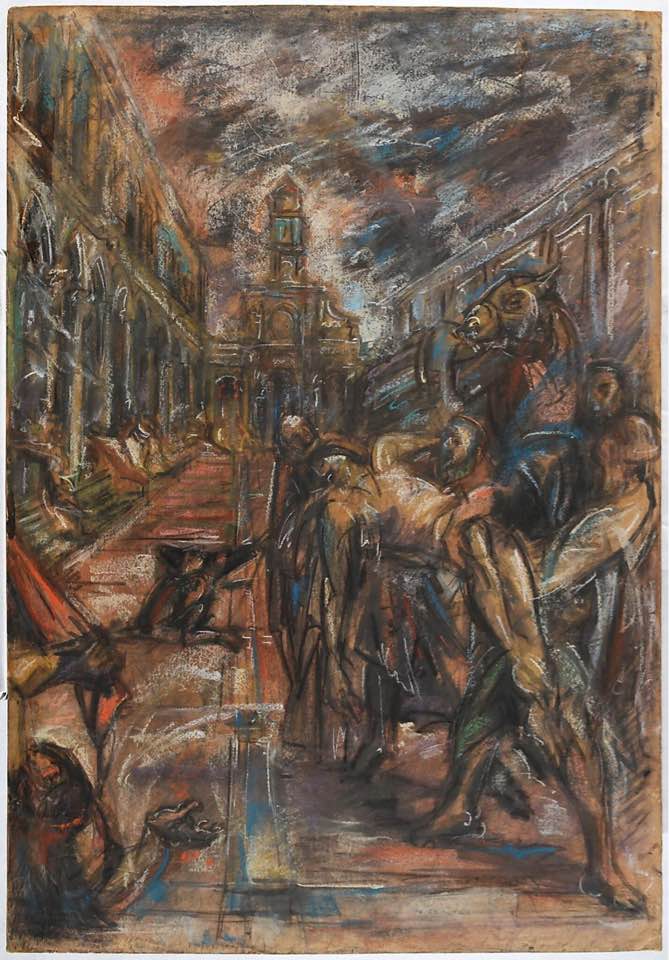

La visita alla mostra, allestita nell’aula appartenuta al senato torinese del regno d’Italia, potrebbe aver inizio da più lontano. Pare, infatti, fondamentale partire dalla Scuola Grande di San Rocco a Venezia, luogo in cui Emilio Vedova (1919-2006) si sentì travolto dall’incontro con l’arte di Jacopo Robusti detto il Tintoretto (1518-1594). Da quel momento, la ricerca di Vedova si arricchì di un ulteriore indirizzo ispirato ai grandi teleri dell’antico maestro. Scriveva: “Indicibile – La terra in cielo, il cielo in terra, un vento in tempesta, scontri di situazioni, colore rosso rosso nero a muoversi in onde luci … Fantasmagoria, fuoco pirotecnico, pioggia di luce e di pianto!?” (Archivio FEAV, 1). L’andamento sincopato della missiva, redatta nel 1950, riproduce il ritmo impresso da Tintoretto alle composizioni, dove la potenza del segno e del colore toccano vertici elevati nel Rinascimento veneziano. “Il disegno di Michelangelo e il colorito di Tiziano”: questa l’ambizione del Robusti, la cui opera, solitamente ascritta al manierismo, non sembra inquadrabile in nessun movimento o corrente tanto autonome sono le qualità espressive e l’impeto narrativo che possiede.

Tintoretto è artista vigoroso e profondo dal tratto veloce e dettagliato, capace di imprimere alla scena la valenza di un racconto disposto su piani diversi, tutti convergenti al significato ispirativo. Ben presto apparve chiaro il suo destino: non lasciare indifferenti biografi e pittori, ricercatori e poeti, filosofi e studiosi. Celebre è il giudizio di Giorgio Vasari: “stravagante, capriccioso, presto e risoluto et il più terribile cervello che abbia avuto mai la pittura” (590); il biografo fiorentino sottolineava come nelle “nuove e capricciose invenzioni e strani ghiribizzi del suo intelletto” mostrasse di saper lavorare senza disegno. John Ruskin indicò di non essersi “mai sentito annientato di fronte a una mente umana come … davanti a Tintoretto” (1854). Jean – Paul Sartre lo rappresenta “braccato”, come “sequestrato” nella sua città, consumato “dall’inquietudine veneziana” fino a divenire “testimone di un’epoca che rifiuta di riconoscersi” (98). Thomas Bernhard fa del suo Ritratto di uomo dalla barba bianca, conservato a Vienna, il centro di una vicenda spartita fra reciproche, mutevoli osservazioni. L’incontro con l’arte di Tintoretto è destinato a produrre emozioni capaci di suscitare al fruitore sentimenti estatici e una inquietudine costante.

Apre la mostra torinese l’autoritratto di Tintoretto (1588), celebre dipinto proveniente dal Louvre, del quale Édouard Manet scrisse parergli il quadro più bello al mondo. Il maestro francese era colpito dall’intensità dell’espressione, dalla profondità del sentimento, dalla stratificazione di un’intera vita diffusa sul volto, la cui ossatura è posta in massiccia quasi asimmetrica evidenza. Tintoretto si impone con l’identità di un personaggio concreto e col peso di un profilo irripetibile, esprime l’irruzione dell’anima nella materia, manifesta l’esplosione di un mondo interiore composto di tormento e armonia e oltrepassa i confini della narrazione. Tintoretto dipinge col Sé: questa la suggestione che coinvolse Emilio Vedova e lo spinse alla rivisitazione del maestro.

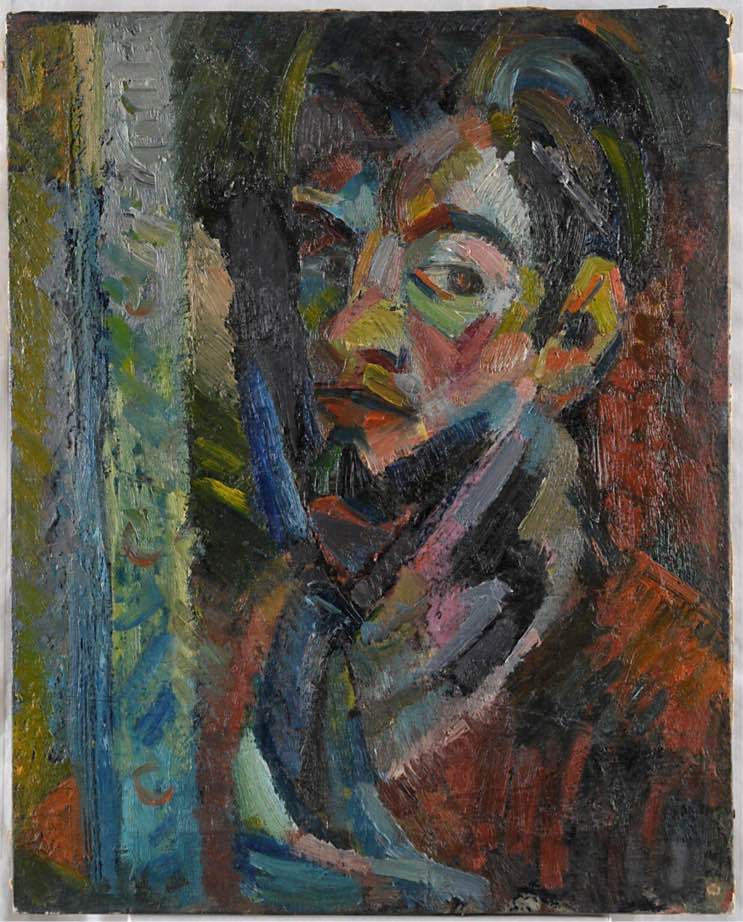

La mostra mette in parallelo e, dunque, in dialogo le opere dell’uno e dell’altro, favorendo l’analisi di quanto Vedova riuscì a reinterpretare di Tintoretto, integrandolo nella propria visione. Colpisce come, nella temperie dell’informale, il recupero di un modello antico potesse illustrare la transizione fra le radici figurative e le indistinzioni estetiche favorevoli al dissolvimento di ogni forma . Così, Vedova trovò in Tintoretto la potenza di una narrazione sospinta oltre i limiti comuni del certo e del percepito. L’immedesimazione appare potente tanto da rendere consonanti col modello le vibrazioni che il nuovo corso dell’arte aveva proposto. “La scelta … di Tintoretto … il più grande a raccontare lo Zeitgeist del suo tempo, è per Vedova la scelta ineludibile” capace di reggere il confronto col “dipinto più tragico della storia contemporanea, il Guernica di Picasso, che dal 1937 ha indicato la strada di un non ritorno” (Belli, 47). Spira come un vento nell’opera di entrambi, quello che per i moderni fu determinato dalla lezione di Guernica: una potente trasmissione del dramma attraverso la tensione figurativa. Le linee di forza in Tintoretto e in Vedova sono le medesime e fanno emergere i moti più intimi dell’anima. “La luce brucia il colore” commentava Vedova nel momento in cui a San Rocco assimilava l’insegnamento del maestro; proprio attraverso il passaggio tra luce e colore si fondano alcuni suoi tratti esecutivi che, nella ripresa delle storie bibliche, rendono intima e attuale l’intensità dei personaggi. Come un lampo nella tenebra, la “fiamma ossidrica” di Vedova illustra e dissolve; proprio attraverso l’esperienza di immedesimazione in Tintoretto, la scomposizione della forma diviene strumento deciso di rappresentazione fino a conservare dell’antico modello lo stile vibrante e lo stimolo a una narrazione insatura e magmatica.

Chiude la mostra l’installazione “… in continuum … compenetrazioni/traslati 1987/1988” realizzata da Vedova con la tecnica da lui stesso definita “pittura cieca”, accumulo senza inizio e senza fine di tele in cui le dipinture del bianco sul nero e del nero sul bianco accentuano il senso casuale della rappresentazione e offrono interpretazioni dello spazio proiettate verso una continuità di cui non si prevede la fine. Credo che il valore più profondo del dialogo di Vedova con Tintoretto risieda proprio nelle analogie svelate e conservate fra l’antico e il moderno. L’espressione delle dinamiche legate all’intimità del Sé accomuna le epoche e le proietta in una continuità destinata a trovare interpreti dal linguaggio trasformato, ma dallo spirito univoco. Tintoretto e Vedova, attraverso i secoli, hanno saputo presentare la vicenda di una umanità che, mediante stili e accenti differenti, ha trasmesso intensità emotive capaci di fare dell’arte un segmento di vita.

Bibliografia

Archivio Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Venezia.

G. Belli. Fiamma ossidrica sulla tenebra! In “Vedova Tintoretto in dialogo” (a cura di G. Belli e G. C. F. Villa). Silvana Editoriale, Milano, 2025.

T. Bernhard (1985). Antichi maestri. Adelphi, Milano, 1995.

J. Ruskin (1854). Lettera al padre in “Tintoretto secondo John Ruskin”. Marsilio, Venezia, 2018.

J. P. Sartre (1964). Tintoretto o il sequestrato di Venezia. Christian Marinotti Edizioni, Milano, 2005.

G. Vasari. Le vite. I Giunti, Firenze, 1568.

Pierluigi Moressa