MALAK MATTAR , 2021

Parole chiave: Freud, Psicoanalisi, Gaza, Testimone

FREUD A GAZA

Lo psicoanalista come earwitness/testimone uditivo

Mariano Horenstein

Gli esseri umani imparano dalle catastrofi tanto quanto il porcellino d’India impara dalla biologia.

Bertolt Brecht

Tutti i dolori possono essere sopportati se li mettiamo in una storia o raccontiamo una storia su di loro.

Isak Dinesen

Cos’è un analista?

Se dovessimo definirlo più e più volte, forse dovremmo presupporre una volta per tutte che essere analista è una professione particolare. In genere, un insegnante, un dentista o un notaio non devono spiegare continuamente in cosa consiste il loro lavoro. Tuttavia, un analista sì.

Proviamo una definizione provvisoria, approssimativa: l’analista è quello strano personaggio che si affatica per le strade delle città occidentali offrendo – a chi può pagarlo – qualcosa di così strano e raro da trovare oggi, come il suo ascolto. Un ascolto particolare, come vedremo.

Qual è la posizione dell’analista?

Molto è stato scritto riguardo alla posizione dell’analista all’interno del dispositivo clinico analitico, posizione variabile a seconda della teoria dalla quale siamo guidati. Ma qui voglio riferirmi alla posizione dell’analista nel mondo, che – credo – deve essere allo stesso tempo allineata allo Zeitgeist, contemporanea e impegnata, nonché un po’ anacronistica – nel senso di Agamben[1] -, sganciata dal buon senso imposto dal presente.

Di fronte alla catastrofe, il nostro lavoro non è quello di un commentatore politico o di uno scienziato sociale, ma consiste piuttosto nell’ascolto e nella comprensione. Capire cosa? Le mentalità in gioco, ovvero il modo in cui le mentalità si configurano in base a ciò che accade, o viceversa: come la mappa di ciò che accade risponde anche a meccanismi non solo storici o geopolitici, ma anche psichici.

E da quale posizione, allora, noi analisti ascolteremmo/capiremmo l’epoca? In un mondo in fiamme, credo che la posizione etica dell’analista debba essere dalla parte dei perseguitati. Lasciatemelo dire attraverso un antico commento rabbinico:

“Si può trovare un caso in cui un uomo giusto perseguita un uomo giusto, e Dio è dalla parte del perseguitato; quando un malvagio perseguita un giusto, Dio è dalla parte del perseguitato; quando un uomo malvagio perseguita un uomo malvagio, Dio è dalla parte dei perseguitati, e anche quando un uomo giusto perseguita un uomo malvagio, Dio è dalla parte dei perseguitati.[2]”

Credo che anche gli analisti debbano stare sempre – come il Dio della storia – dalla parte dei perseguitati. Pensare dalla parte dei perseguitati. Il che equivale a pensare contro il potere. Perché se la psicoanalisi merita di continuare ad esistere, non è solo perché porta un notevole sollievo a chi vi si dedica, ma spesso un riposizionamento nella posizione soggettiva di chi soffre. Non solo perché offre un insieme di teorie che spiegano il funzionamento degli aspetti intimi dell’umanità come nessun altro sapere. Sebbene entrambe le cose siano vere, ciò che giustifica la psicoanalisi come disciplina nei tempi contemporanei è che si tratta di una variante del pensiero critico, dove di solito prevale il pensiero unico. E in questo senso funziona – o dovrebbe funzionare – come una fabbrica artigianale di liberi pensatori.

Il problema, tornando al commento rabbinico e a ciò che ci offre come indizio, è che non sempre è facile individuare i perseguitati per schierarsi dalla loro parte. Chi sono, ad esempio, i perseguitati in Medio Oriente? I palestinesi costretti a emigrare nel sud di Gaza per ordine dell’esercito israeliano prima che venga scatenata una grande offensiva, o i giovani israeliani che fuggono disperati dai terroristi di Hamas, quando solo pochi secondi prima ballavano al ritmo della musica elettronica? Gli ebrei della diaspora che sognavano di tornare in una terra sicura ed essere liberi dai pogrom avvenuti sul suolo europeo, o i palestinesi che, avendo vissuto per generazioni in quegli stessi luoghi, sono vessati sia dai coloni israeliani che dai presunti fratelli arabi chiudendo loro le frontiere? I termini Shoah e Nakba possono essere usati nella stessa frase?

Non ho mai creduto in un campionato di vittime, in una competizione per il numero di morti o per il numero di anni di oppressione. Ogni vittima conta, e credo che la psicoanalisi abbia un impegno etico nei confronti degli sconfitti della storia, come li chiamava Benjamin, un luogo in cui potremmo benissimo collocare sia ebrei che palestinesi.

Oggi entrambe i popoli si stanno massacrando a vicenda per un luogo. La nostra specie è capace di distruggersi per un luogo. Un luogo che si distingue meno per ciò che ha che per il vuoto che lo abita[3].

Più di un posto

Se c’è qualcosa che ho imparato da quando faccio parte di questo progetto eterodosso e non sistematico immaginato da Lorena Preta e chiamato Geografie della Psicoanalisi, è che il luogo da cui si pensa e si parla ci determina.

Che un progetto che presta poca attenzione ai codici e agli standard dell’Accademia abbia un posto qui oggi ha a che fare – credo – con due cose. Una è la generosità di Dana e Marco, che personalmente ringrazio infinitamente, e attraverso loro, le istituzioni dell’Università e del Collegio Ghislieri, per la loro ospitalità. Sono onorato di essere qui.

L’importanza dell’ospitalità non sarà mai sottolineata abbastanza, non solo come regola di urbanistica e di cortesia, ma in termini di ciò che realmente rappresenta: l’ospitalità è sempre verso lo straniero, verso lo straniero che porta – secondo Derrida – le domande[4].

L’altro motivo, credo, ha a che fare con la fertilità del progetto stesso – di cui Dana e Marco fanno parte – e il fatto che che qui, in un contesto accademico, ci sia spazio per qualcosa di così poco accademico come il progetto Geografie, ci dice qualcosa. Parla dell’apertura di questo luogo a ciò che è alieno; e anche del riconoscimento, della scommessa, che da lì uscirà qualcosa di interessante.

Il progetto stesso di un’Università – e qui in Italia ve ne sono tra le più antiche del mondo – risponde all’idea che un certo universale sia possibile, qualcosa che potremmo mettere in discussione. C’è sempre una tensione – e qui torno alla psicoanalisi – tra l’universale e il particolare, tra il globale e il locale. E se la psicoanalisi porta all’estremo la logica del caso per caso, della singolarità più assoluta, il progetto di cui faccio parte raddoppia la posta e cerca di particolarizzare, collocandoli spazialmente, sia la psicoanalisi che le menti con cui abbiamo a che fare. Replichiamo, in qualche modo, ciò che Barbara Cassin propone per le lingue: complicare l’universale[5].

In relazione alle lingue, è sempre necessario che ce ne siano più di una per avere una prospettiva abbastanza realistica di cosa sia una lingua; e allora, più che la logica della lingua franca, deve prevalere quella della traduzione. Fate attenzione qui, dove esploriamo insieme uno spazio tra italiano e spagnolo, tralasciando il riferimento all’inglese. Mi riferisco a una traduzione non pacificatoria, che fa attenzione alle differenze piuttosto che alle equivalenze, dove ogni parola di una lingua è capace di funzionare come un missile lanciato nel cuore dell’altra lingua.

Ciò che vale per le lingue vale anche per la psicoanalisi e le sue teorie: esse devono essere rifratte dal prisma geografico. Non bastano le coordinate di un luogo (questo invece basta: parlare individuando le coordinate da cui si parla), ma anche partire dal presupposto che occorre più di un solo luogo per pensare le determinazioni di un luogo. Il GPS, per ora, triangola per determinare una posizione: almeno tre. Derrida ha scritto un testo intitolato Geopsychanalyse[6], e ogni analisi dovrebbe essere una geopsicoanalisi, un’analisi situata.

Oggi mi affido ad una serie di pensatori europei, italiani in particolare[7]. Non è per ingraziarmi presso di voi, citando chi conoscete meglio di me. È perché così diverse rifrazioni si rivelano attraverso il mio discorso, per renderle straniere nel mio ascolto straniero, per ricollocarle, per provare a far suonare diversi alle vostre orecchie una serie di pensatori che – immagino – siano i vostri riferimenti scolastici. Ho scelto anche riferimenti – essendo io stesso ebreo – estranei alla mia tradizione, come Edward Said o Lawrence Abu Hamdan. Cerco di pensare contro me stesso, di mettermi a disagio: la psicoanalisi, anche se può essere un rifugio, è agli antipodi di ogni comodità. Geografie della psicoanalisi è una pratica di straniamento. Brecht lo ha fatto sul palco, Shlovski con la lingua attraverso l’ostranenie[8].

Mi costringo a pensare ad un titolo che nessuno mi impone. Mi ritrovo a organizzare ciò che voglio dire attraverso domande che mi pongo, intrattengo una sorta di dialogo socratico con me stesso, un monologo interiore con i miei eteronimi, alla maniera di Pessoa, e così mi rivelo diviso. Mi mostro allora come il soggetto che sono, al di là della mascherata agalmatica che implica sempre la posizione dell’analista come oggetto mutevole, felicemente – o meno – disposto a incarnare l’oggetto di fantasmi altrui.

Ed è da questa divisione che faccio eco – poiché il luogo dell’analista è anche un luogo dove, attraverso il silenzio ospitale, risuonano voci e urla – della sofferenza dell’altro, senza obbligarmi a scegliere quale altro soffre di più.

È onesto dire che, a questo punto, considero dalla parte dei perseguitati quel pugno di milioni di ebrei erranti che hanno trovato un ancoraggio territoriale sognato come proprio – mediante un’espulsione – durante duemila anni di transumanza. Anche se appaiono armati fino ai denti ed esercitano ritorsioni a volte sproporzionate di fronte ad un attacco che evoca, nel loro immaginario collettivo, tanti altri attacchi ricevuti per l’indifferenza altrui.

Considero analogamente dalla parte dei perseguitati anche i civili palestinesi circondati sia dagli eserciti israeliano che da quello egiziano, che fuggono dalla caccia senza un posto dove scappare, vedendo distrutta la loro precaria esistenza.

Sebbene i perseguitati abbiano scelto, in un gioco democratico che a volte può essere anche perverso, una leadership dichiaratamente genocida come Hamas per governarli; sebbene gli altri perseguitati abbiano eletto il governo più di estrema destra della loro storia, alcuni dei cui membri sognano un’impossibile terra biblica purificata dagli stranieri, come se nessuno l’avesse abitata per duemila anni.

Non è difficile immaginare i fondamentalisti, da una parte o dall’altra, sorridere in mezzo all’orrore, facendo calcoli osceni senza preoccuparsi troppo dell’angoscia infinita degli ostaggi sempre innocenti. Chi vive al limite, alla frontiera, è generalmente più permeabile alla sofferenza degli altri rispetto ai metropolitani. Coloro che sono stati rapiti o massacrati abitavano quel confine, erano coloro che nella loro società sognavano una convivenza in fertile tensione con l’estraneo, più che con qualsiasi uniformità etnica.

Il fondamentalismo distrugge le ragioni dei perseguitati e trasforma ogni accenno di pensiero critico in dogma religioso. Ecco perché la psicoanalisi è il rovescio di ogni retorica fondamentalista, così come il suo discorso è il rovescio del discorso capitalista come una delle nuove versioni del discorso del padrone. La psicoanalisi implica pensare contro ogni fondamentalismo. Pur avendo considerato qualcosa di cui non sono troppo sicuro – oggi meno che mai, alla luce dei massacri compiuti in nome di Dio –, cioè che l’emergere del monoteismo ha rappresentato un progresso nella spiritualità[9], la psicoanalisi è iconoclasta. In questo spirito, con Cassin, vale la pena usare un certo paganesimo[10] come antidoto a ogni fondamentalismo. Per lei “pagano” è qualcuno per il quale l’uomo che si fa avanti può essere un dio.

Sdraiarsi su un divano implica necessariamente la rottura di ogni tentazione fondamentalista, ci divide da dove il fondamentalista trova una consistenza illusoria nella sua “causa”. È difficile immaginare un fondamentalista che vada dallo psicoanalista, perché è abitato da certezze e non da domande.

In ogni caso, coloro che andranno dallo psicoanalista saranno i loro figli, le loro vittime, o i figli delle loro vittime. Tendiamo ad accogliere nei nostri studi non coloro che godono del potere e dell’accumulazione, ma coloro che si sentono a disagio con esso, non tanto i “narcinisti” contemporanei ma coloro che sono feriti dal capitalismo trionfante[11].

La “causa” del fondamentalista nega ogni divisione soggettiva, a differenza di quella del desiderio che motiva ciascuno di noi. L’esperienza del lettino implica non solo il faticoso riconoscimento delle determinazioni dell’Altro in noi, ma anche, come effetto secondario non da poco, il riconoscimento dell’Altro nella sua differenza. Qualcosa che per definizione ogni fondamentalista rifiuta.

Se il fondamentalismo si avvale dei sogni identitari, la psicoanalisi sceglie la via della disidentificazione, della denuncia di ogni identità monolitica[12].

Non sono ingenuo nel cercare di ridurre a questa lettura un conflitto dove ragioni di diversa natura si intersecano per alimentarlo. Né pretendo di essere un analista geopolitico o un osservatore imparziale. Cerco solo di pensare dalla parte dei perseguitati, anche se questo significa perdere la tutela di ogni forma di correttezza politica. Pensare a partire dalla psicoanalisi non implica farlo in termini bonari o caritatevoli, poiché la psicoanalisi non prospera tra i benpensanti e si ferma, nella sua incessante ricerca, solo ai limiti di una verità scomoda.

Ma, in verità, non dovrebbe essere difficile per lo psicoanalista pensare dalla parte dei perseguitati, poiché egli stesso è sempre stato oggetto di polemiche o di condanne: la psicoanalisi era considerata scienza borghese dai comunisti, oscenità dalla Chiesa cattolica, scienza ebrea e bolscevica dai nazisti, scienza “boche” dai francesi, scienza latina dai nordici o scienza cristiana dai nuovi sostenitori dello scientismo[13]. Mettersi dalla parte dei perseguitati implica pungolare l’altro e estraniarsi dal consenso, diventare estranei ogni volta che un’identificazione minaccia di unirci in un conforto collettivo. È una posizione evidentemente scomoda, ma solo così la psicoanalisi può diventare ogni volta contemporanea.

Private eyes, private ears [Occhi privati, orecchie private]

Ho proposto di pensare all’analista come earwitness [testimone auricolare], spero di poter giustificare il perché. Mantengo l’inglese – la lingua franca che oggi evitiamo deliberatamente – perché è nella tradizione anglofona che emerge una figura con la quale l’analista è stato identificato in più di un’occasione, quella del detective.

In primo luogo – lo ha ben utilizzato Carlo Ginzburg basandosi su quello che veniva chiamato il “paradigma indiziario” – lo psicoanalista è stato affiancato a Sherlock Holmes, il classico detective britannico, incontaminato e razionale, atleta del metodo deduttivo che risolveva i delitti come se fossero enigmi logici. Questa fu la figura del detective che prevalse all’epoca della scoperta dell’inconscio e dell’invenzione della psicoanalisi. E lungo questa linea possiamo collocare anche altri personaggi come Hercule Poirot o Aguste Dupin.

Poi il paradigma è cambiato, così come è cambiata la teoria freudiana. Negli anni ’20, a causa del contrasto con la clinica e degli effetti brutali della Grande Guerra, gran parte della teoria freudiana venne capovolta. Nel frattempo, dall’altra parte dell’oceano, è emersa un’altra figura investigativa. Mi riferisco a quei personaggi della serie nera, Philip Marlowe o Sam Spade. Questi erano un altro tipo di investigatori: non erano più puliti, né molto razionali, ed era piuttosto difficile distinguerli dai delinquenti o dagli assassini. Sempre invischiati con i loro clienti – o le loro clienti, sempre belli e misteriosi – proponevano un altro metodo di risoluzione dei conflitti che consisteva nel convivere con loro. Non risolvevano gli enigmi in rassicuranti happy ends perché la vita intera era un enigma, e la Legge era qualcosa di molto più diffusivo[14].

Alla fine del secolo scorso, cento anni dopo che Sherlock Holmes vide la luce, venne pubblicato il romanzo di Roberto Bolaño intitolato I detective selvaggi, che inventò una nuova figura di detective, che indaga la realtà protetto dalla ribellione, dall’entusiasmo e dalla sete di avventura[15].

Il fatto che i detective che passo qui in rassegna siano personaggi di fantasia, personaggi inventati da Chandler o Hammett, da Conan Doyle o Poe, da Agatha Christie o Bolaño, e non persone in carne ed ossa, non cambia ciò che intendo mostrare. In ogni caso, rinforza quella particolare stoffa della psicoanalisi in cui la verità è sempre organizzata come finzione, e anche il fatto biografico più verificabile è inventato, tramato fantasmaticamente, con la materia di cui sono fatti i sogni, la nostra.

Ma non mi dilungherò oltre, preferisco fermarmi a un punto reso manifesto dai detective della Serie Nera, famosi per aver invaso gli schermi di Hollywood. Quando una signora inquietante consultava uno di questi ruffiani – che hanno sempre in testa l’immagine di Humphrey Bogart – si trovavano di fronte ad una porta a vetri con un nome e sotto una professione: private eye.

Oggi, in tempi dell’occhio assoluto, dell’onnipresenza dello sguardo pubblico sulle nostre vite e dell’intimità volontariamente esposta, forse non è più necessario. Però prima era pensabile che qualcuno assumesse un private eye, un occhio privato.

Ho fantasticato – lo confesso – di mettere all’ingresso del mio studio una porta a vetri con la scritta: private ear. Sperando che ogni persona che la attraversa lo faccia con la stessa aspettativa con cui potrebbe essere consultato un private eye.

Proprio come John Berger ha catalogato disordinatamente i modi di vedere, ci sono anche modi di udire. E l’ascolto investigativo è solo uno dei modi possibili di esercitare l’atto dell’ascolto.

Lo stesso contrappunto tra Sguardo e Ascolto, tra private eye y private ear, si ritrova, su un altro livello, tra la posizione di eyewitness e quella di earwitness, i testimoni oculare e auricolare. Ancora una volta il profumo del crimine percorre questi concetti, e non è un caso, vista la contemporaneità che ci troviamo di fronte, che si debba cercarne le chiavi di lettura nel mondo della malavita.

Un paio di film antologici mostrano molto bene la differenza di cui sto parlando: Blow up e Blow out. Nel primo, il classico di Michelangelo Antonioni ispirato a un racconto di Julio Cortázar, un fotografo catturava accidentalmente, mentre fotografava qualcos’altro, le immagini furtive di un omicidio. Nel secondo film, di Brian de Palma, è successa la stessa cosa al protagonista ma con il sonoro. In una sorta di audizione alla cieca, un tecnico degli effetti speciali svelava i suoni del crimine[16]. Entrambi i film sono echi di un grande film di spionaggio diretto da Francis Ford Coppola, The Conversation.

La cosa interessante qui è che la persona destinata a svelare il delitto, il detective circostanziale, occupava anche il posto del testimone. E sebbene noi ci occupiamo di un altro tipo di conversazione, inedita fino a Freud, la conversazione analitica, che fa appello a un tipo di ascolto e a un’etica molto diversa da quella del mondo dello spionaggio, lo psicoanalista funziona anche lui sia come investigatore che testimone.

Dov’è Gaza?

Il titolo che vi propongo oggi non è un effetto del contenuto di quanto vi racconto ma tutt’altro: lo determina. Visto l’invito a parlare qui, ho scelto un titolo per costringermi a riflettere. Quel titolo fissa le coordinate di ciò che sto cercando di trasmettere.

Freud non è mai stato a Gaza, ma gli psicoanalisti – credo – devono ruotare il globo terracqueo per collocare lì il nostro sguardo, fare di quel luogo il nostro ombelico. Le lingue hanno seguito il destino degli imperi: se l’inglese è l’attuale lingua franca è perché è stata quella dell’Impero Britannico ed è quella dell’Impero Americano, così come il latino lo era quella dell’Impero Romano. Se tutte le strade portavano a Roma e per ordinare il mondo fu scelto il meridiano di Greenwich, ci sono ragioni storiche per questo. La geografia è il destino, ma la geografia è plasmata dalla storia.

Il discorso del potere è sempre quello che ordina, è padrone sia della lingua che della geografia. La logica del discorso analitico, da cui provo a pensare, è l’esatto contrario del discorso del padrone, e del potere[17]. Quindi dobbiamo sovvertire la geografia e parlare tra lingue per pensare veramente. La psicoanalisi secondo Calibano, così abbiamo provato a farlo in America Latina. Ma portare Freud anche a Kabul, a Kiev, non solo al Quartier Latin ma alla periferia di Parigi, pensare dal Bronx e non solo da Park Avenue. La psicoanalisi è un pensiero tanto sofisticato quanto marginale: oggi siamo a Gaza, domani non lo so.

La Striscia di Gaza ha focalizzato la nostra attenzione negli ultimi mesi, a partire dal brutale attacco terroristico di Hamas in Israele (che, avendo ucciso, rapito e violentato civili, a mio avviso, non ammette sfumature o giustificazioni), e la risposta militare – giusta o brutale, o forse entrambe le cose allo stesso tempo, che ha devastato ancor più di quanto non fosse prima quel lembo di terra dall’altra parte del Mediterraneo.

È comune pensare che la Striscia di Gaza appartenga ad un Medio Oriente sempre in fiamme, lontano dall’Europa civilizzata. Ma attenzione a come quella regione – almeno in termini di psicoanalisi istituzionalizzata – appartiene all’Europa. Vuoi perché furono i pionieri della psicoanalisi nella regione europea, vuoi perché i primi analisti libanesi o israeliani si formarono sui lettini europei, al di là delle evidenti disparità linguistiche, culturali, economiche e politiche, il Medio Oriente – quindi la Striscia di Gaza – è, a causa quell’effetto unificante che il Mar Mediterraneo esercita nel corso della storia, – in qualche modo parte dell’Europa.

Forse incarna il lato oscuro dell’Europa. Qui è in gioco la soggettività coloniale; e un prezzo che dovranno pagare le ex potenze coloniali per aver goduto per secoli delle ricchezze dei luoghi “scoperti” – ricchezze che finanziarono lo sviluppo industriale europeo – è quello di essere corresponsabili di ciò che accade nelle ex colonie d’oltremare. Così come è impossibile svelare o risolvere il dramma dei migranti senza l’Europa come protagonista, è anche impossibile trovare una chiave per comprendere la catastrofe del Medio Oriente, e una qualche forma di soluzione, senza l’Europa. L’Europa, luogo della cultura, è anche il luogo del suo rovescio, della barbarie. Come pensava Benjamin[18]: barbarie e cultura sono due facce della stessa medaglia. La Shoah, l’“Olocausto”, è un ottimo esempio di ciò che dico, non l’unico.

I campi profughi di oggi – siano essi in Francia, Grecia o Turchia – così come i campi di sterminio di ieri, mostrano il modo in cui – se mi si permette lo sfogo lacaniano – il forcluso torna nel simbolico attraverso il reale.

Non solo i rifugiati, ma anche le domande che essi incarnano provengono da oltreoceano, dallo straniero. E la Striscia di Gaza può essere pensata come una sorta di territorio estremo. Non nel modo descritto da Lacan, dove l’inconscio, il più intimo, è allo stesso tempo il più estraneo, ma il contrario: il più esterno, quasi oggetto di identificazione proiettiva, ci tocca, ci evoca, ci convoca, parla di noi.

Immaginiamo allora Gaza come un’eterotopia[19], e costringiamoci a ripensare – almeno per un momento – la psicoanalisi partendo da lì.

Così come ho analizzato alcuni rabbini, l’ho fatto anche con le suore cattoliche, e supervisiono i colleghi musulmani. Può sembrare strano che qualcuno come me possa occupare quel posto. Anche se non lo è affatto, poiché il posto dell’analista è strutturalmente straniero a quello di ogni identità coagulata, a quello di ogni fervore di sangue e di terra. Non è difficile per noi analisti identificarci con i nomadi, con i migranti, con chi non parla la lingua del Paese che ci ospita, con gli sconfitti della storia.

Non mi viene in mente di confondere i miei supervisionati iraniani con il regime fanatico degli ayatollah: molti di loro infatti faticano a esiliarsi da un Paese dove la libertà di pensiero diventa impossibile, ma dove lo spazio intimo dell’analisi è anche un rifugio. Inoltre non mi viene in mente di pensare che, in un paese che sta diventando sempre più xenofobo nei confronti dell’enorme minoranza musulmana come l’India, gli indiani con cui lavoro possano identificarsi con il regime che li governa. Non mi viene in mente di pensare che gli israeliani che hanno marciato per mesi per sostenere lo spirito originario dello Stato, laico e plurale, si identifichino con un governo che – almeno in parte – ignora il diritto all’esistenza autonoma dei palestinesi.

Ritorno alla domanda iniziale: come identificare i perseguitati? Quelli dalla cui parte deve stare lo psicoanalista. Confondere i perseguitati con Hamas è altrettanto osceno quanto confondere i persecutori con Israele. I perseguitati sono i bambini israeliani rapiti o uccisi, le adolescenti violentate, gli anziani condannati a rivivere la minaccia di un olocausto che non finisce mai, così come le famiglie palestinesi costrette a spostarsi da un luogo all’altro o a vedere il loro futuro tagliato, le perdite di vite umane considerate solo danni collaterali. Il lato dei persecutori non riconosce le differenze di fede, e i fondamentalisti di entrambe le parti si incontrano senza problemi, gli unici ad avere la meglio in un’escalation di violenza senza fine.

È facile cadere nell’osceno. Osceno significa, oltre al suo significato legato al pornografico, uscire di scena. Dalla scena umana.

Hanna Arendt, ingenua partecipante ad una presunta simbiosi ebraico-tedesca, divenne veramente consapevole del suo ebraismo solo dopo il nazismo. Di fronte a un attacco terroristico, non posso fare a meno di identificarmi con uno Stato che – nonostante le contraddizioni di ogni Stato, anche con i politici venali, anche con i fanatici al governo – ha il diritto di esistere. Di fronte alla furia delle bombe non posso fare a meno di identificarmi con coloro che sono stati bombardati. Per quanto forzato possa sembrare, immagino che la maggioranza dei palestinesi soffra dalla stessa parte delle migliaia di israeliani che hanno manifestato per mesi contro un governo che chiedeva uno Stato razzista e senza controllo. Anche se i palestinesi hanno eletto Hamas al loro governo, e gli israeliani hanno permesso a qualcuno come Netanyahu di condurli verso questo precipizio.

Ogni conversazione ha i suoi limiti. Se qualcuno pensa che Israele non abbia il diritto di esistere, o che avrebbe dovuto essere fondato su qualche pianura disabitata di Marte, non mi interessa continuare la conversazione. Né sono interessato a parlare con coloro che pensano che i palestinesi non abbiano diritto al proprio territorio.

Scelgo di pensare oltre la logica manichea e binaria di loro/noi (o comunque di fare spazio a quegli altri abitanti del nostro). Uscire cioè dalla logica che sembra volere che la Striscia di Gaza sia solo un’enclave logistica e una piattaforma attiva del terrorismo che devasta una nazione giovane – benché lo sia anche quello – o un campo di concentramento a cielo aperto dove valgono le regole dell’universo concentrazionario, un nuovo ghetto in stile District 9[20]. Solo perché tutto questo è vero non significa che sia sufficiente, perché se Gaza è uno spazio chiaramente segregato, non lo è solo da parte degli israeliani ma anche dei vicini arabi, che sembrano felici di mantenerlo tale. E questo deve avere una logica.

Questa logica è in parte quella della segregazione, dove la fraternità si costruisce a partire, grazie alla separazione di qualcun altro[21] in quanto indesiderabile, contrariamente a quanto indicherebbe il senso comune (e cioè che è perché esiste una fraternità che l’altro è escluso).

Il sottosuolo di Gaza non è solcato solo dai tunnel dove Hamas si nasconde, protetto da ostaggi israeliani o civili palestinesi, lì si rintracciano anche le determinazioni che leggiamo nella geografia. Il territorio è un palinsesto scritto nella terra, dove ci sono strati da svelare per non rimanere intrappolati in un binario impoverente. Voglio capire cosa ci racconta Gaza della storia e della sua assurda catena di conflitti e incomprensioni, voglio capire il modo in cui quel territorio configura una mentalità, sia per chi lo abita sia per chi vi confina. La geografia ci mostra visibilmente qualcosa che ogni analista sa, e cioè che l’Altro ha la precedenza, viene prima, ci modella come soggetti. Anche un territorio segregato, circondato da un muro di cemento o di acqua, è definito dall’Altro, a partire dall’Altro. Qualsiasi idea di un diritto sacro o innato alla terra è assurda, i confini hanno una storia e spesso sono stati tracciati col gesso[22], cancellati, riscritti, ridisegnati.

Gaza è un luogo, potrebbe essere descritto come un luogo di segregazione, di catastrofe o come un formicaio di terroristi. I luoghi, come le storie, dipendono da chi li guarda, da chi li racconta. La geografia è sempre storica nel doppio senso: tracciata dalla Storia, abitata da storie. Non è cosa da poco che la stessa parola – storia – venga utilizzata per rendere conto di queste due dimensioni della storia[23]. La geografia dipende sempre da una narrazione, una narrazione in crisi.

Psicoanalisi: una pratica di ear witnessing [testimonianza uditiva]

Viviamo – per prendere a prestito l’espressione di Annette Wieviorka[24] – nell’era della testimonianza. Mai prima d’ora la testimonianza ha avuto tanto spazio, mai prima d’ora i testimoni avevano trovato un pubblico così desideroso di ascoltarli.

Qui vicino ha vissuto un testimone esemplare, Primo Levi. Ha incarnato quel luogo fino alle sue ultime conseguenze, e ne ha pagato il prezzo. Quindici anni fa lessi la sua opera, scrivendo un testo che tentava di ripensare la psicoanalisi – così come erano state ripensate la Letteratura e la Filosofia, il Diritto o la Scienza – dopo Auschwitz[25]. È impensabile comprendere ciò che accade oggi in Medio Oriente se non da ciò che divenne evidente della specie umana ad Auschwitz, nel cuore dell’Europa, dai suoi echi nella memoria collettiva.

Non cerco in alcun modo di rendere equivalenti la Shoah e la guerra di Gaza, ma solo con l’aiuto della Storia si potrà comprendere la furia di ritorsione di Israele di fronte ad un attacco che rimobilita la memoria traumatica – anche recente – di feroci pogrom e un genocidio su scala industriale che finisce per rendere possibile, per crudele ironia, la fondazione di uno Stato israeliano.

Auschwitz era l’anus mundi (24b) una zona tra la vita e la morte[26], un luogo impossibile dove i cosiddetti Musulmani erano forse gli unici “cittadini”. Forse possiamo pensare alla zona di conflitto nei termini in cui Primo Levi pensava alla Zona Grigia, come uno spazio intermedio, ambiguo e complesso, tra vittime e carnefici. Dove bisogna stare attenti a non affermare nulla tassativamente. Gli psicoanalisti sanno bene che le distinzioni manichee funzionano come macchine proiettive e che la realtà della nostra specie è molto più complessa.

Non sono a Gaza, né nei kibbutzim che la circondano, generalmente abitati da pacifisti di sinistra che sognano, forse oggi meno, una fertile convivenza tra arabi ed ebrei. Paradossalmente sono stati loro, e non i coloni israeliani di destra, armati fino ai denti, le vittime dell’attacco terroristico.

Sono abituato a registrare gli effetti transgenerazionali della catastrofe. Uno studio analitico è un osservatorio privilegiato del tempo – cose che mi arrivano come testimonianze di pazienti o supervisti o inclusi in saggi scritti – e di ciò che accade a coloro che restano, con i sopravvissuti delle vittime e anche dei terroristi, siano essi messianici o protetti dal terrorismo di Stato di cui purtroppo noi latinoamericani abbiamo tanta esperienza. Non è facile sentire ciò che uno psicoanalista deve sentire. Gli effetti dell’orrore, come la radioattività di Chernobyl, persistono per generazioni.

Non sono a Gaza ma mi costringo a dirigere il mio ascolto verso i suoni che provengono da Gaza, come se fossi un soldato sovietico che puntasse uno di quegli enormi coni che rintracciavano il rumore degli aerei, molto prima che l’orecchio umano li percepisse e prima che esistesse il radar. Cerco di dimenticare il resto dei suoni del Mediterraneo, rimaneggiare la colonna sonora dell’orrore, estrarre le esplosioni delle bombe e il sibilo dei proiettili che impediscono alle voci di essere ascoltate. Uno psicoanalista ascolta le voci, e i silenzi.

E solo ascoltando le voci o i silenzi è possibile provare nuove narrazioni di ciò che è accaduto, per sfuggire alle storie nazionaliste, etniche o genealogiche che intrappolano così tante persone in una lotta folle che garantisce la distruzione reciproca. MAD è l’acronimo con cui era conosciuto, in piena Guerra Fredda, cosa potrebbe accadere in qualsiasi momento: Mutual Assured Destruction[27]. MAD è altresì “folle” in inglese.

Si possono sentire le immagini? Ebbene, le immagini brutali ci inondano, e in questo abuso così contemporaneo a volte ci commuovono al punto di dimenticare di pensare, così come a volte ci anestetizzano al punto di dimenticare di sentire.

Quando un medico ascolta un paziente con lo stetoscopio, guarda ciò che ascolta, l’ordine con cui organizza la sua anamnesi è visivo, come ha mostrato Foucault[28]. Il nome dello strumento con cui ascolti, lo stetoscopio, significa guardare attraverso il torace[29]. Quando un medico valuta un’ecografia, guarda i suoni del corpo. Al contrario, anche quando uno psicoanalista guarda, sta ascoltando. Ascolta l’inudibile, inventa un posto per l’inaudito, le parole imbavagliate, le storie non dette. Gli psicoanalisti diffidano delle immagini: a noi piace farle parlare.

Settimane fa[30] ho scoperto un artista giordano Lawrence Abu Hamdan, che aveva lavorato anche lui, come me, identificandosi come private ear. Ma il lavoro di Abu Hamdan, essenziale, si differenzia da quello analitico perché accentua gli aspetti politici dell’ascolto. La figura del testimone che viene messa in risalto è quella del testis, colui che con la sua testimonianza fa pendere la bilancia dei fatti da una parte o dall’altra, dando vita ad una disputa talvolta drammatica.

In uno dei suoi progetti[31], ad esempio, mette in risalto la politica fonetica del governo olandese, dove l’ascolto dell’accento e della pronuncia di una lingua determinava legalmente il paese di origine dei migranti africani, e di fatto il rifiuto o l’accettazione della richiesta di asilo. [In linea con il significato originario della parola, ormai freudiana, shibbolet[32], Abu Hamdan ricrea la figura del testimone oculare (eye witness) come testimone uditivo (ear witness), rendendola più vera che mai, ed estraendo gli aspetti giuridici e politici di quella vecchia frase di D.H. Lawrence: Ears go deeper than eyes can see. [Le orecchie vanno più in profondità di quanto gli occhi possano vedere].

Abu Hamdan scopre con l’ascolto ciò che lo sguardo nasconde, le contraddizioni del sistema politico che analizza. L’ascolto astinente che pratichiamo rende possibile qualcosa di diverso, che si avvicina a volte alle installazioni dell’artista, ma allo stesso tempo va oltre. L’ascolto dell’analista non vuole essere forense, egli rinuncia ad ogni giudizio e concentra la sua attenzione su storie minime e singolari. Non per trasformarle in storie eroiche che coagulano identificazioni dannose, ma per disarmarle. Promuovere nuove storie che non si nutrano del godimento (auto)distruttivo che oggi sembra aver preso il sopravvento sulla scena.

Se la Zona[33] fosse questa volta la Striscia di Gaza, un analista sentirebbe la radioattività genealogica, il modo in cui attribuiamo un significato mitico a strisce di terra che, se un tempo erano una Terra Promessa, oggi sembrano promettere solo echi della tragedia. Una psicoanalisi che si occupi della geografia umana potrebbe dover, nel suo compito di disidentificazione, nella sua lotta contro ideali alienanti o mandati superegoici che di solito portano al peggio, disancorare la terra del desiderio, tagliare i legami che uniscono artificialmente il sangue con la terra, far esplodere l’idea di ogni identità coagulata, ripristinare quel nomadismo identitario in cui consiste veramente la soggettività umana. L’autoctonia è solo un miraggio. Dopotutto, chi si considera autoctono non è altro che uno straniero che ha dimenticato la propria estraneità.

Marcel Detienne ha denunciato il carattere illusorio di ogni idea di autoctonia, e forse dobbiamo assumerci il compito di denazionalizzare le storie nazionali, costringendoci a essere “stranieri ovunque”. Le nazioni si fondano sulla differenza, e poi bisogna distinguere gli “aborigeni”, loro, dai barbari – gli altri – che sono pericolosi perché infangherebbero il sangue nazionale[34].

Non siamo più a Gaza, ma ovunque, anche nelle società agiate del cosiddetto Primo Mondo. Calasso, con Benjamin, ricorda perché non dimentichiamo mai che “ogni ordine non è altro che uno stato di instabilità sull’abisso[35]”. Non possiamo immaginare l’esito di ciò che sta accadendo a Gaza, nel mondo.

Siamo anche costretti a ripensare tutto ciò che sta dietro le quinte della psicoanalisi. Lì forse il linguaggio dello scambio dovrebbe essere quello della traduzione; il paradigma clinico contemporaneo è quello “trans”; i concetti cruciali sono quelli che Mieke Bal ha chiamato “concetti da viaggio[36]”; e l’estraneità strutturale il nostro pane quotidiano, il posto assegnato all’analista sia nel dispositivo che nella città.

Così, rispetto ai luoghi sacri attraverso i quali la nostra specie sembra capace di distruggere se stessa, la nostra patria potrebbe benissimo essere Delos, quell’isola greca un tempo desacralizzata, affinché nessuno potesse nascervi, morire o essere sepolto lì, cosicché tutti coloro che vissero in quel luogo furonostranieri.

Modi di raccontare

Parlo oggi in misura generosa con chi è qui oggi [nel mio luogo], perché ho il tempo di mettere insieme le mie idee, un bene raro. Qualcosa di deliziosamente anacronistico risuona qui, in quella che un tempo era la lingua franca: lectio magistralis. Mi onorano chiamandomi per tenere una conferenza magistrale e mi rendo conto che quello che faccio non è altro che mettere insieme storie.

Devo confessare che lo faccio apposta: è impossibile ascoltare un discorso di un’ora e mezza senza storie che lo strutturino. Ma anche per ragioni teoriche: Walter Benjamin denunciava la perdita di quell’antico spirito della Narrazione, che dava coesione all’umanità. Seduti davanti al fuoco, attorno agli anziani e alle loro storie, si è rafforzata una comunità di ascoltatori, oggi in pericolo. La distruzione dell’esperienza di cui parlava Benjamin ha a che fare anche con quelle narrazioni spezzate o mancanti. E non è un caso che nello stesso momento in cui quell’esperienza scompariva[37], veniva inventato un nuovo dispositivo. Freud, con l’aiuto delle sue isteriche, inventa un dispositivo che rinnova quello spirito perduto della Narrazione, permettendo a coloro che vi si arrendono di riscrivere la propria storia. La psicoanalisi appartiene in qualche modo alla nobile tradizione della narrativa orale.

Se la psicoanalisi rientra nelle discipline del racconto, dobbiamo dare spazio a storie antifondamentaliste, storie che possano riscattare il fondamento dell’umanità in quel desiderio dell’altro nascosto dalla pulsione omicida di fronte alla differenza. A storie che sono il contrario delle storie autocelebrative di cui ci inebriamo, che non tendono – come la maggior parte delle storie fondatrici di popoli e nazioni – a considerarsi ideali, escludendo gli altri come falliti. A storie in cui l’altro abbia un luogo, come se fosse un centro gravitazionale estrinseco attorno al quale ci orientiamo, il contrario della segregazione che sembra insita nella nostra specie.

Di fronte a questi tempi di narrazioni spezzate, la psicoanalisi diventa un dispositivo per restaurare narrazioni anacronistiche, un dispositivo per la riscrittura retroattiva di una storia, di un’identità che si rivela sempre esplosa.

Quindi, se ci sono modi di vedere e modi di sentire, devono esserci anche modi diversi di raccontare. E contare – lo sappiamo bene in psicoanalisi – ha degli effetti. Le storie hanno efficacia simbolica, sono performative – come scriveva De Certeau -, mentre fingono di raccontare il reale, lo fabbricano[38].

Raccontare la guerra di Troia cambia la guerra di Troia, o almeno cambia le guerre che le succedono. La storia dell’Iliade, nonostante quando narrata non distingua tra Troiani e Achei, non è una chiamata alle armi ma il contrario. Anche de-naturalizzare oggi le forme della strage, facendo spazio alle sue storie, può avere degli effetti.

Dovremmo inventare un nuovo dispositivo per raccontare storie, rispecchiando quello che Daniel Baremboim e Edward Said hanno proposto e chiamato West-Eastern Divan Orchestra. Certo era più facile farlo con i suoni – come loro stessi hanno ammesso – che con le parole, con la musica più che con le storie fondative. Abbiamo bisogno di più storie, dobbiamo percepirci come personaggi di un dramma, dobbiamo osare – come in quell’opera di Pirandello – distaccarci dal vassallaggio degli autori, di chi scrive il delitto, e fare spazio al modesta insurrezione di pensiero contro ogni corrente. Forse, dalla nostra umile disciplina, dalla capillarità della nostra pratica, dai nostri Divani Ovest-Est… possiamo mettere insieme le parole per dare un nome a questo orrore.

Avanzare nel cammino della narrazione – come lo chiamava Baricco, che dopo aver riscritto l’Iliade si trovava a parlare in questo stesso luogo – implica andare contro la direzione della pulsione di morte che regna nel silenzio. È difficile negare l’esistenza di qualcuno di cui hai sentito la storia. Far sparire l’altro – cosa che in America Latina conosciamo bene – implica necessariamente una sordità selettiva, la tortura, il sequestro; l’assassinio in tutte le sue dimensioni richiede non solo la degradazione dell’altro, la sua espulsione dalla specie umana[39], ma richiede anche la riduzione delle parole a rumore. È più facile uccidere qualcuno che parla una lingua che non conosci, che suona come blablabla e che poi è facile classificare come barbaro. La segregazione del diverso, che estrania l’altro, facilita la coesione di un gruppo. La sordità volontaria verso qualcuno che parla un’altra lingua facilita l’omicidio.

Per fortuna la strada si può percorrere in senso inverso, e forse basta strappare dal rumore le parole che non capiamo, e permettere a quelle parole di disegnare storie altrui che trovano finalmente un ascolto ospitale, perché diventi impossibile uccidere quelle voci. Nei termini di Cassin: ogni volta che complichiamo qualsiasi idea di universale, rendiamo impossibile la sua patologia, la sua esclusione.

L’idea del eye witnessing si riferisce a ciò che si vede, e richiede presenza, essendo anche legata al presente. Ear witnessing si riferisce invece a ciò che si sente, e può allora far apparire ciò che non si vede, ciò che sfugge sia alla vista che al presente, ciò che si trasmette attraverso il racconto e mostra nel presente le schegge del passato.

Tucidide, ad esempio, fu un eye witness. Erodoto, chiaramente, un ear witness. Tucidide diffidava dell’ascolto[40] perché la testimonianza orale era per lui sempre fuorviante, e quindi si limitava ad attestare ciò che vedeva, ponendosi a giudice. Molto più vicino alla posizione dell’analista era il suo predecessore, Erodoto. Si poneva come testimone, attestando i racconti che gli venivano affidati, rinunciando a ogni giudizio, vicino alla posizione astinente dell’analista. Non solo su questo punto, poiché Erodoto -a differenza di Tucidide- trattava anche i dati verificabili allo stesso modo in cui trattava favole e leggende. Non diffidava del racconto, anzi, e avrebbe potuto essere proprio lui ad affermare ciò che Italo Calvino disse a proposito dello psicoanalista: “non importa se qualcuno dice la verità, perché le bugie sono altrettanto interessanti, eloquenti e rivelatrici quanto qualunque supposta verità.[41]” Per Tucidide la memoria era una cattiva compagnia, perché inaffidabile. Per Erodoto – psicoanalista ante litteram – e per noi che siamo venuti dopo, nonostante i suoi fallimenti o proprio a causa di essi, la memoria è la nostra migliore alleata.

Ma, tornando qui a De Certeau, è la storia scavata che conta per noi; sia l’assenza di storia che i buchi e le contraddizioni nella storia ci insegnano più di qualsiasi epica o mito fondativo. Qualcosa che trovo fondamentale per affrontare le impasse della contemporaneità.

Ora, se l’analista è ear witness, non è uno che testimonia in un processo, come un terzo che afferma o nega l’accusa, né lo è nell’altro senso, come qualcuno che, dopo aver attraversato l’inferno, come superstite, sopravvissuto come Primo Levi, è abilitato a testimoniare[42].

Lo psicoanalista come ear witness mette in atto una tipologia di ascolto performativo, meno interessato a ratificare la verità, o addirittura a rivelarla, che a produrla, a inventarla. E per farlo utilizza un modo di ascolto che scardina i presupposti precedenti di chi parla, che introduce la domanda dove chi parla è troppo contento delle risposte. Se Blanchot aveva ragione e la risposta è il disgrazia della domanda, uno psicoanalista si occupa di rendere i suoi analizzandi degli esseri meno disgraziati.

Ciò implica andare contro le illusioni dell’ego, anche quelle trasformate in derive identitarie. Accettare le modalità identificative con cui ciascuna persona sceglie di presentarsi non significa, per lo psicoanalista, dare ad una risposta identitaria – una tra le tante possibili – una solidità che le manca. Qualsiasi risposta è provvisoria e fragile, e non importa se si tratta della causa palestinese o di un certo misticismo religioso senza radici, della fluidità queer, dell’orgoglio razziale o della militanza anti-sistema: il nostro compito è isolare le domande, piuttosto che consolidare le risposte. L’analista, in quanto ear witness, testimone e detective allo stesso tempo, si assume la responsabilità di influenzare la scena di cui è parte. Che si tratti di parlare o di tacere, smascherando l’impostura dei discorsi attuali, la posizione dell’analista implica praticare la provocazione.

Così, ascoltando sia le disavventure di un soggetto lamentoso che ignora la sua partecipazione a ciò che lo affligge (o la soddisfazione che ne trova), sia i discorsi collettivi che si consolano in una versione idealizzata e manichea del gruppo stesso, la sua funzione è smontare l’illusione, evidenziando la divisione, addirittura promuovendola.

Il suo compito costringe l’analista ad andare contro i propri pregiudizi, idee o certezze identitarie. Perché come chiunque altro, come soggetto, uno psicoanalista si aggrappa alle risposte come a un’ancora di salvezza. Ma come psicoanalista opera da una posizione di estraneità, anche di fronte a se stesso. Un analista sa bene che, se le risposte ti tengono a galla, sono le domande che ti fanno andare avanti.

“La psicoanalisi ti aiuterà”

Così si chiamava la sezione epistolare di una rivista di gossip [rivista del cuore] argentina, pubblicata settant’anni fa. Rivolto alle casalinghe, alternava consigli di pulizia e cruciverba a risposte apparentemente psicoanalitiche ai crucci delle sue lettrici. Forse la psicoanalisi, come disciplina del racconto, può essere un vero aiuto per comprendere l’orribile panorama contemporaneo.

In contrapposizione al banale storytelling, che denuncia davvero la crisi accentuata della Narrazione oggi[43], l’analista pratica un modesto storylistening, al quale si arrende come testimone impertinente. E offrendolo, lo rende possibile.

Laddove la guerra – sia sul campo di battaglia fisico che simbolico – diventa anche una guerra di storie, la psicoanalisi si sforza di mostrare il carattere finzionale, e come tale situabile, e anche trasformabile, di ogni storia. E paradossalmente, se questa posizione, essendo poco accomodante, risulta perturbante, poco pacificatrice, forse è l’unica possibile affinché una qualsiasi delle forme di pace (sempre come gestione di conflitti) possa essere una buona volta praticabile.

Ho finito di scrivere ciò di cui parlo oggi, nella Cordoba andalusa, in Spagna. Lì – in un momento che potrebbe far parte di quegli istanti stellari dell’umanità di cui parlava Stephan Zweig, che “brillano radiosi e immutabili come stelle nella notte dell’effimero[44]”, quando secoli fa sembrava che ebrei, arabi e cristiani potessero coesistere in modo reciprocamente fertile nel califfato di Al-Andalus, ultimo baluardo dei Mori in Spagna – nacque e visse il saggio ebreo Maimonide. La sua opera più importante si intitola “Guida per perplessi”, un nome che potrebbe adattarsi bene alla psicoanalisi.

Sono convinto che la psicoanalisi, con la forza dell’anacronistico, possa essere di qualche utilità nella nostra contemporaneità. Non solo nel senso più evidente, quello di offrirsi come faro alle perplessità di chi si presenta al consulto di quel private ear che è lo psicoanalista (perché senza un attimo di perplessità innanzi a sé, solitamente accompagnato da angoscia, non è possibile un’analisi). Anche come spazio dove la perplessità va ritrovata laddove è andata perduta. Dove sia possibile annullare la naturalezza che assume in Occidente la catastrofe, l’anestesia indotta dalla ripetizione di immagini dell’orrore, dalla catena di guerre infinite, da un ordine mondiale di oscena disparità nella locazione delle risorse. Mantenersi perplessi, non perdere la capacità di aver paura, convertire i rumori in voci, le voci in parole, le parole in storie che meritano di essere ascoltate. Forse lì si trova una delle ultime roccaforti dell’umanità.

Note

[1] Agamben, Giorgio, Che cos’è il contemporaneo?, Un’altra parte (Otra Parte), n. 20, autunno 2010

[2] Rabbi Huna, nel nome di Rabbi Joseph in un antico midrash, salvato da Pierre Vidal-Naquet in Gli assassini della memoria, Siglo Veintiuno, Messico, 1994

[3] È interessante pensare che le Crociate possano essere state intraprese dietro una tomba vuota, o il modo in cui i luoghi sacri sono abitati dall’assenza. A un’assenza rimanda anche il Muro del Pianto, residuo dei muri di contenimento della spianata dove un tempo sorgeva il Tempio ebraico e oggi due moschee. La sacralità che abita quella spianata è legata alla propensione al sacrificio – di Isacco o di Ismaele, a seconda della tradizione che lo racconta – da cui sembra che non ci siamo ancora liberati.

[4] Derrida, J.; Dufourmantelle, A., Ospitalità, De la Flor, Buenos Aires, 2006.

[5] Cassin, Barbara, Elogio della traduzione, La Coppa d’Argento, Buenos Aires, 2019

[6] Derrida, J., Geopsicoanalisi: “… e il resto del mondo”, American Imago, vol 48, n. 2, 199-23, 1991.

[7] Ginzburg, Calasso, Agamben, Calvino, Levi, Baricco, Pirandello, Antonioni…

[8] Horenstein, M., La bussola e il divano. La psicoanalisi e la sua necessaria estraneità, Mimesis International, Milano, 2018. [defamiliarizzazione]

[9] È ciò che Freud mostra nel suo Mosè… Ho conosciuto civiltà animiste – in Giappone, senza andare oltre – che hanno saputo addomesticare la loro violenza, più tolleranti e raffinate delle loro coetanee monoteiste.

[10] In termini teorici, potrebbe implicare sia eterodossia che pluralità…

[11] Sia il neologismo “narcinista” – contrazione di narcisista e cinico – sia l’espressione “ferito dal capitalismo” provengono da Colette Soler.

[12] È ciò che fa Freud nel suo Mosè, trasformandolo in uno straniero, in un brano che Edward Said riprende nella sua conferenza “Freud e i non-europei”.

[13]Roudinesco, E., Pourquoi tant de haine? – Anatomie du livre noir de la psychanalyse, Navarin, Parigi, 2005.

[14] Piglia, Ricardo, I soggetti tragici (Letteratura e psicoanalisi), in Forme brevi, Anagrama, Bs. As., 2005.

[15] Horenstein, M., O analista come detective selvagem, Blucher, San Paolo, 2019.

[16] P. Szendi, Nel profondo di un orecchio. Un’estetica dell’ascolto, Metales Pesados, Santiago del Cile, 2015.

[17] Lacan, Jacques (1969-70) Il rovescio della psicoanalisi, El Seminario Libro 17, Paidós, Bs. As., 1982.

[18] Benjamin, Walter, Sul concetto di storia, in Discorsi interrotti I, Toro, Madrid, 1989.

[19] Foucault, M., Des espaces autres, Architecture, Mouvement, Continuité, n. 5, ottobre 1984, pp. 46-49 (traduzione in spagnolo di Luis Gayo Pérez Bueno, pubblicata sulla rivista Astrágalo, n. 7, settembre 1997).

[20] Si tratta di un film di fantascienza che, giocando con lo sfondo del Sud Africa dell’apartheid, presentava il sobborgo dove gli alieni – chiamati aragoste – venivano confinati e segregati.

[21] Secondo la chiave di Freud, in “Il disagio della civiltà”: “è sempre possibile legare nell’amore una moltitudine più grande di esseri umani, purché gli altri siano lasciati fuori per mostrare loro aggressività”. E, in quella di Lacan, dei suoi sviluppi sulla segregazione.

[22] Ronchey, Sylvia, Linee di gesso, in Lorena Preta (a cura di), Geografie della psicoanalisi. Incontri tra culture a Teheran, Mimesis International, 2015.

[23] Agamben, G., Il fuoco e la storia, Sesto piano, Madrid, 2016.

[24] Wieviorka, Annette, L’era del testimone, New York, Cornell University Press, 2006.

[24B anus mundi: espressione di Heinz Thilo, medico delle SS, riferita ad Auschwitz]

[25] Horenstein, M., Psicoanalizzare dopo Auschwitz, in Psicoanalisi in lingua minore, Córdoba, Viento de Fondo, 2012.

[26] Horenstein, M., Il Velo Strappato, in Preta, L. (a cura di), Still Life. Ai confini tra vivere e morire, Mimesis, Milano, 2023.

[27] Distruzione reciproca assicurata.

[28] Foucault, M., La nascita della clinica. Un’archeologia della prospettiva medica, Siglo XXI, México D.F., 1966.

[29] stéthos: torace; scopium: guarda

[30] Grazie all’indicazione di Luis González Palma.

[31] Abu Hamdan, Lawrence, Crímenes transfronterizos, UNAM/MUAC, 2023. In particolare il saggio Perdite acustiche e muri dell’ascolto, di Virginia Roy Luzarraga.

[32] In un racconto biblico, quella parola veniva usata come parola d’ordine per definire, dopo una disputa tra Efraimiti e Galaaditi, chi viveva e chi no. Gli Efraimiti, non riuscendo a pronunciare correttamente la parola, si identificarono loro malgrado e furono immediatamente decapitati.

[33] Horenstein, M., Il velo strappato, op. cit

[34] Detienne, M., Come essere nativi. Dal puro ateniese al francese profondamente radicato, FCE, CDMX, 2005.

[35] Calasso, R., Come organizzare una biblioteca, Anagrama, Barcellona, 2021.

[36] Bal, Mieke, Concetti da viaggio nelle discipline umanistiche. Una guida turistica, CENDEAC, Murcia, 2009.

[37] Evidente nel mutismo dei soldati spaventati da un’altra guerra, che se chiamiamo la prima, la Grande Guerra, è perché nessuno pensa che la serie si fermerà alla seconda, quella a cui alludono due parole temibili: Auschwitz e Hiroshima.

[38] De Certeau, Michel, Storia e psicoanalisi, Universidad Iberoamericana, Messico

[39] Scarafaggi, ratti, parassiti, locuste… così viene chiamato un altro essere umano, nella storia universale d’infamia che possiamo ricostruire, prima di ucciderlo.

[40]Loreaux, Nicole, Nata dalla terra. Mito e politica ad Atenas, Cuenco de Plata, Buenos Aires, 2007, p. 109-110.

[41] Intervista su The Paris Review. Conversazioni con scrittori II, El Ateneo, Bs. As., 1998.

[42] Agamben distingue, in latino, testis (da cui la parola “testimone”) come qualcuno che si pone come terzo (terstis) in una disputa tra due contendenti o in un processo; e superstes, colui che ha vissuto una certa realtà, ha attraversato fino in fondo un evento ed è poi in grado di offrirne una testimonianza. In Ciò che resta di Auschwitz. Il fascicolo e il testimone. Homo Sacer III, Pre-Testi, p. quindici.

[43] Han, Byung-Chul, La crisi della narrazione, Herder, Bs. As., 2023.

[44] Zweig, Stefan, Momenti stellari dell’umanità, Godot, Bs. As., 2023.

# 4 Mariano Horenstein – Terribile più della stessa morte

L’INTESTIMONIABILE

di S. Borutti

Discussione della Lectio magistralis di M. Horenstein, Freud a Gaza

Tra tutti i temi affrontati nella bellissima e coraggiosa lezione di Mariano Horenstein, vorrei dire qualcosa sull’intestimoniabile. Vi arrivo attraverso un altro tema, il velo sulla morte, che si annida nella trama di senso della Lectio due temi.

Il velo sulla morte è il tema della morte come vuoto inelaborabile: è il vuoto simbolico che il mio maestro Fulvio Papi chiama la tragedia borghese dell’Occidente.[1]

Sappiamo che il lavoro riparatore è diventato impossibile per l’Occidente, perché l’Occidente moderno ha velato la morte: l’ha velata dislocandola, cioè naturalizzandola attraverso le pratiche oggettivanti del sapere scientifico. La relazione alla morte nella vita sociale attuale è relazione a un evento naturalizzato e privatizzato, un evento inelaborabile, che soffre di penuria simbolica.

Ora, il lavoro riparatore appare tanto più impossibile nel presente dell’Occidente contemporaneo, perché abbiamo prodotto nuove forme di morte, o, meglio, di negazione della morte: il musulmano di Auschwitz, la sparizione dell’altro in America Latina, la morte senza nome, il mare come fossa comune.

“Strappare il velo”[2] significa chiedersi chi sono i perseguitati, significa chiedersi come sia possibile testimoniare ciò che appare intestimoniabile.

Mariano chiede molto efficacemente: come pensare dalla loro parte, dalla parte dei vinti? Come testimoniare per loro? Come testimoniare per i musulmani?

Il musulmano, ci ha detto Primo Levi in I sommersi e i salvati, non è il sopravvissuto, ma il sommerso

La demolizione condotta a termine, l’opera compiuta, non l’ha raccontata nessuno, come nessuno è mai tornato a raccontare la sua morte. I sommersi, anche se avessero avuto carta e penna, non avrebbero testimoniato, perché la loro morte era cominciata prima di quella corporale. (P. Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi 1991, p. 64)

I sommersi, ha commentato Agamben in Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone, sono i testimoni che non potranno testimoniare (nel cui conto parleranno i sopravvissuti), ma sono loro paradossalmente i veri testimoni, perché sono i testimoni impossibili dell’intestimoniabile, dell’indicibile, dell’irrappresentabile.[3]

Cito Agamben:

L’autorità del testimone consiste nel suo poter parlare unicamente in nome di un non poter dire […] Per questo – poiché si dà testimonianza solo dove si è data una impossibilità di dire e vi è un testimone solo dove vi è stata una desoggettivazione – il musulmano è veramente il testimone integrale. (G. Agamben, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e i testimone, Bollati Boringhieri 1998, p. 147)

e Horenstein:

Auschwitz era l’anus mundi[4] una zona tra la vita e la morte, [5] un luogo impossibile dove i cosiddetti Musulmani erano forse gli unici “cittadini”. (Freud a Gaza)

Il tentativo di restituzione di W.G. Sebald

Vorrei parlare del tentativo di restituzione di W. G. Sebald, facendo riferimento ai protagonisti dei suoi libri, in particolare Austerlitz e Gli emigrati. Vorrei parlare di come Sebald affronti il tema del loro statuto di vittime.[6] Ora, i protagonisti dei libri di Sebald sono vittime del nazismo, in quanto vittime di un lutto inelaborabile, di una Gorgone, di un’alterità non pensabile. Con la scrittura su queste vittime, Sebald affronta il tema deI testimoniare l’intestimoniabile, l’indicibile, l’irrappresentabile. Vorrei riflettere su come Sebald affronta questo tema.

In fondo, Sebald fa quello che Horenstein chiama, con quell’espressione magnifica, «pensare dalla parte dei perseguitati». Sebald parla infatti del proprio lavoro di scrittura come di un tentativo di restituzione: Ein Versuch der Restitution.[7] Cosa restituire? Ma soprattutto: Come restituire? In altre parole, come pensare dalla loro parte?

Nel progetto di restituzione di Sebald un ruolo rilevante è affidato alle immagini, o, meglio, all’iconotesto, cioè allo specifico modo di interazione tra testo diegetico e testo figurale: la prosa dialoga con le immagini che punteggiano il testo,[8] e ci insegna ad ascoltare le immagini

Perché ricorrere a immagini? Propongo due riflessioni sull’uso delle immagini pensate dalla parte delle vittime, prima di vedere l’uso che ne fa Sebald.

Georges Didi-Huberman nel 2003 ha pubblicato un libro intitolato Images malgré tout, Immagini malgrado tutto, che significa “testimonianza malgrado tutto” e “testimonianza per immagini”.

Malgrado tutto, dice Didi-Huberman, dobbiamo guardarle, le quattro fotografie sfuocate di corpi nudi che vanno al martirio scattate dai membri del Sonderkommando ad Auschwitz nel 1944, dobbiamo provare a immaginare l’inimmaginabile attraverso quelle foto, non dobbiamo distogliere lo sguardo nascondendoci dietro l’espediente pigro dell’indicibile e dell’irrappresentabilità sublime:

Le nostre difficoltà non sono nulla al confronto di quelle dei prigionieri che hanno sottratto ai campi questi pochi brandelli di cui noi oggi siamo depositari.[9]

Quelle immagini pretendono il nostro sguardo, “malgrado la nostra incapacità di guardarle come meriterebbero”.[10]

A sua volta, Pietro Montani pone il problema di immagini che ci fanno fare l’esperienza di «quella condizione abnorme e mostruosa di visibilità – o di cecità»: egli ci ricorda la fotografia del corpo inerte del piccolo Aylan

Penso alla fotografia del piccolo Aylan morto annegato su quella spiaggia turca, e a tutto il lavoro di elaborazione che quella immagine ci richiede […] per arrivare a riguardarci, sul serio e stabilmente, come un lutto che sia anche, e per davvero, il nostro.[11]

In questo modo, Montani ci chiede di fare un lavoro di autenticazione delle immagini: di non distogliere lo sguardo, di tentare una lettura che porti in luce la loro forza testimoniale come relazione al vero – al vero non come verità fattuale, ma in quanto verità come senso. Qual è la verità di questo fatto inaudito? Come trasformare in testimonianza il fatto che vediamo e che insieme non possiamo vedere? Cosa meriterebbe questa testimonianza? E cosa testimonia?

Per certe immagini inaudite, aggiunge Montani, sottrarci all’immagine è «la sottrazione di un diritto reclamato dalla vittima». Scrive ancora:

Come trasformare un documento in una testimonianza? Come ottenere che quelle immagini ci rivolgano un appello e ci riguardino, in tutti i sensi dell’espressione? Le immagini non parlano mai da sole, non ci dicono mai la verità in modo diretto e per virtù propria.

Immagini e testo in Sebald

Questo tenta di fare Sebald: pensare dalla parte delle vittime attraverso l’insieme scrittura-immagini. Sebald non lavora su immagini inaudite, ma sulla rienunciazione di immagini che, in dialogo e controcanto col testo in prosa, ricostruiscono storie investite da eterocronie e da vuoti angosciosi: “narrazioni spezzate”, dice Horenstein. L’iconotesto di Sebald rienuncia e monta le immagini nel testo al fine di rappresentare le dinamiche ambigue e irrisolte della memoria delle vittime: è il tentativo, ripeto, di “pensare dalla parte delle vittime”.

In questo modo, Sebald mira a restituire alle immagini la loro dignità, non tanto come documento oggettivo, quanto come tracce che parlano attraverso il montaggio col testo. L’intreccio con le immagini medica (cura) l’insufficienza della testimonianza della parola, offre una “restituzione” alla mancanza di esaustività della sola parola: restituisce grazie alle tracce di vita intuibili sotto i lampi delle singole immagini fotografiche riprodotte. Un intreccio che è animato da una specifica urgenza di elaborazione testimoniale:[12] l’immagine non è semplice documento offerto a testimonianza di un evento, ma sollecitazione a mettere in atto un processo, cioè un lavoro riflessivo (va usato qui il termine freudiano durcharbeiten), un lavoro che ricostruisca quello che le immagini ci fanno vedere – trasformandosi, esse stesse, in soggetto di sguardo.

Rispetto alla coerenza dell’andamento testuale, queste immagini-tracce sembrano semplici dettagli, se non «un quasi nulla [un presque rien]»,[13] ma nel testo acquistano un peculiare valore di memoria: sono tracce visive lacerate da una ferita e da un oblio, infettate di alterità.[14] Queste immagini mettono a confronto con un ritorno e una ripetizione, riarticolano l’intreccio di passato e presente nel senso non lineare, anacronistico, retroattivo mostrato da Benjamin col suo concetto di passato non lineare e omogeneo.[15] Producono quelle che Horenstein chiama narrazioni spezzate, anacronistiche. Tanto che potremmo azzardarci ad avvicinare la scrittura di Sebald alla psicoanalisi:

Di fronte a questi tempi di narrazioni spezzate, la psicoanalisi diventa un dispositivo per restaurare narrazioni anacronistiche, un dispositivo per la riscrittura retroattiva di una storia, di un’identità che si rivela sempre esplosa. (M. H., Freud a Gaza)

Paul Bereyter

Un’identità esplosa è quella del maestro della scuola elementare Paul Bereyter, che Sebald ci racconta con una foto scattata da lui stesso. Che cosa vuole da noi la foto[16] (che apre uno dei racconti degli Emigrati)[17] della veloce fuga dei binari dove Paul Bereyter si è coricato in attesa del treno.

Bereyter è l’amato maestro di Sebald. Maestro elementare per vocazione, il suo progetto professionale e di vita è spezzato quando, per le leggi razziali, viene sospeso dal primo incarico di insegnamento; mentre la fidanzata è deportata, egli emigra in Francia, e poi ritorna inspiegabilmente in Germania nel 1939, mosso dal rapporto ambivalente con la patria e con la propria vocazione; presta servizio per sei anni nella Wermacht, torna a fare il maestro nel 1945, fino a che le sue condizioni psicofisiche gli impediscono di far scuola e trasformano addirittura in odio i sentimenti di affetto per gli allievi.

Cosa ci chiede questa foto, scattata da Sebald stesso? Egli ha posto la macchina fotografica a terra, ma non certo per vivere un’immedesimazione percettiva col suicida. Un’esperienza empatica sarebbe un «pathos inelaborato»:[18] è proprio al fine di evitare questa condizione inaccettabile – scrive Sebald[19] – che ha deciso di ricostruire e scrivere la storia che Bereyter non ha saputo raccontare. Una storia congelata intorno a una lacuna insuperabile.

La scrittura comincia appunto con questa foto che ci chiede di assumerne il senso o il punctum, cioè l’assenza, o lo spettro, che la abita. Paul dice di sé di essere «uno strano revenant»:[20] qualcuno che ritorna da un passato di cui non ha voluto sapere, e che è rimasto inelaborato. Così la foto ci dice che la scena della propria morte è vissuta da Paul, quasi cieco per la cataratta, immerso in una penombra senza forme[21] (come immersa nella nebbia del non voler ricordare è anche la fine di Ambros Adelwarth, prozio dello scrittore, protagonista di un altro racconto, che si fa ricoverare e si sottopone a serie di elettroshock per annichilire la propria memoria). Sebald dà così testimonianza della loro impossibilità di ricordare, dell’elaborazione bloccata e trasformata nel lavoro di morte della ripetizione.

Ci suggerisce che la verità del nodo immagine-scrittura è la ricostruzione di esperienze di assenza e alterità – tanto che alcuni dei saggi sugli emigrati fanno pensare al genere classico della discesa all’inferno e del dialogo con i morti.[22] Non si sa chi siano davvero i revenants: sfogliando l’album di foto di Bereyter, scrive il narratore, «Mi sembrò davvero […] che i morti tornassero o che noi fossimo sul punto di ricongiungerci con loro»,[23] nel loro «regno di immagine».[24]

Austerlitz: «Non ho mai saputo chi in realtà io sia»

Spezzata ed esplosa è anche l’identità di Austerlitz, protagonista dell’unico romanzo di pura finzione di Sebald. Anche la vicenda raccontata in questo romanzo è esemplare del lavoro di restituzione dalla parte delle vittime tentato da Sebald ricorrendo all’iconotesto.

Ma leggendo e ascoltando la Lectio di Horenstein mi sono accorta che questa storia, come altre vicende di personaggi realmente esistiti raccontate in Gli emigrati, è per di più la storia raccontata dal protagonista al narratore autore, è la storia consegnata all’ear witness, di cui parla Horenstein – che qui, è vero, non è lo psicoanalista, ma il narratore, qualcuno che comunque ascolta essendo capace di un ascolto astinente. Cosa particolarmente significativa in Austerlitz, dove la storia si costruisce in incontri in cui il narratore si fa orecchio, ear witness della vittima, sempre mantenendosi nell’astinenza e nell’invisibilità. Un’oto-testimonianza che fa emergere ciò che non si vede.

Cosa viene all’orecchio del narratore nel dialogo col protagonista? Jacques Austerlitz è stato salvato dallo sterminio nazista perché inviato in Inghilterra col Kindertransport: strappato a quattro anni e mezzo ai genitori ebrei e alla lingua materna, è stato mandato da Praga in Galles presso la gelida casa dei genitori adottivi, un pastore protestante e la moglie malata di depressione. Austerlitz ha vissuto, paralizzato in un presente senza ricordo, una vita non sua, fino a che, a partire dalla rivelazione del suo vero nome, egli riesce dopo anni a vincere il sospetto su di sé e l’inconsapevolezza sorda che lo trattiene nella nebbia, e a intraprendere il lavoro di ricostruzione per tracce della vita che non ha potuto vivere. Austerlitz è qualcuno che dice di sé: «Non ho mai saputo chi in realtà io sia».[25]

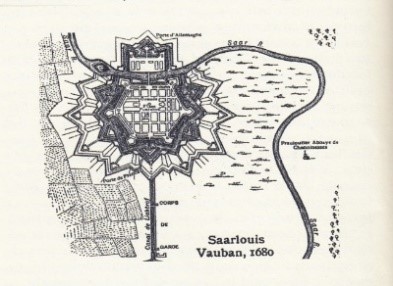

Austerlitz è uno storico dell’architettura, studioso in particolare di edifici monumentali e visionari ottocenteschi, come stazioni, fortificazioni, penitenziari, di cui egli studia ossessivamente la pianta reticolare e a stella, a forte valore simbolico.

Studiando l’architettura delle stazioni, egli disse, […] non riusciva mai a togliersi di mente lo strazio del congedo e il timore dei luoghi sconosciuti.[26]

La sua ricerca di tracce del passato in luoghi fortemente simbolici lo conduce verso una scena allucinata:[27] in una sala abbandonata di una stazione di Londra, torna al protagonista l’immagine di un bambino su una panchina, le gambe penzoloni, lo zainetto in grembo, davanti a lui due sconosciuti che sono venuti a prenderlo.

Questa immagine, entrando in costellazione con l’evento non vissuto allora, vissuto nel ritardo, porta in presenza ad un tempo la perdita che non ha potuto essere pensata e la vita come sopravvivenza.

Angoscia del non sapere

Il racconto che Austerlitz fa di sé nei diversi incontri col narratore, dall’infanzia in Galles all’adolescenza in collegio dove gli viene rivelata la sua vera identità, è il racconto dell’angoscia del non sapere nutrito di senso di colpa e congelato nella rimozione. Il non sapere è il vero nome che gli è stato sottratto, è la lingua materna che si atrofizza ed echeggia dentro di lui «mese dopo mese sempre più fievole»,[28] fino a disseccarsi.

Un non sapere da sempre lacerato da immagini che sono esperienze di déjà vu, esperienze non vissute e tuttavia latenti, che ritornano nella forma dell’angoscia:[29] in particolare, sfoglia con angoscia l’album di foto nella casa che lo ospita, con le fotografie del paese natale del pastore, poi sommerso dalla rottura di una diga. Guarda la foto di una bimba in un giardino con un cagnolino, che sarebbe morta di lì a poco nell’inondazione:[30]

Di notte, prima di addormentarmi nella mia stanza gelida, avevo spesso la sensazione di essermi inabissato anch’io nell’acqua scura, di dover tenere gli occhi spalancati, non diversamente dalle povere anime di Vyrnwy, per riuscire a cogliere in alto sopra me un debole chiarore.[31]

Immagini che lo guardano irrompendo dall’alterità del passato e creando spaesamento e perdita della continuità storica tra passato e presente.

Il lavoro aporetico e interminabile del ricordare

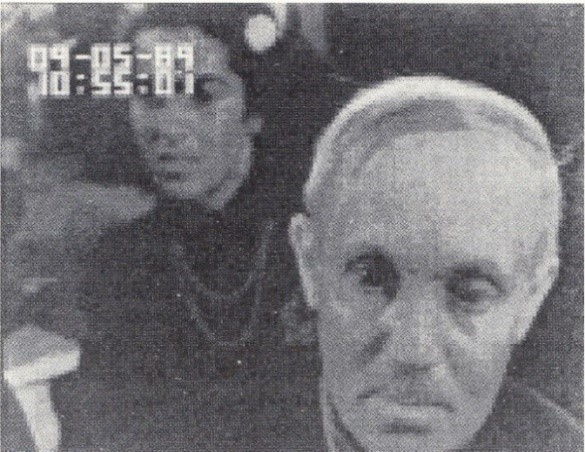

Dopo l’allucinazione alla Liverpool Station, Austerlitz si mette sulla traccia del passato di cui non ha memoria. Comincia così un pellegrinaggio tra luoghi e immagini. Si reca a Theresienstadt, dove è morta la madre, e si immerge nei fotogrammi del film girato là dai nazisti, intitolato Il Führer regala una città agli ebrei.

Visto e rivisto al rallentatore, il film oppone allo sguardo di Austerlitz, che cerca nei fotogrammi un’immagine della madre, la resistenza e l’opacità insuperabile della realtà, per giunta falsificata nel film dalla messa in scena teatrale della propaganda nazista.

La cinepresa copre mentre svela: Austerlitz crede di riconoscere la madre, probabilmente in modo infondato, in una figura fantasmatica. Ma non importa che sia o non sia la madre nell’economia iconotestuale, poiché Sebald mostra così che lo scontro tra la precarietà del lavoro della memoria e dei suoi montaggi (sempre ancorati nell’inconscio e nell’anacronismo) e la resistenza del reale non va inteso come un successo o un fallimento, ma come un processo critico e riflessivo interminabile.[32]

Austerlitz mette in atto con le foto di famiglia ritrovate a Praga un vero lavoro di riorganizzazione sinottica delle immagini che possa parlare al suo sguardo. Egli ordinava le foto come per un solitario, «e poi, tornando sempre a meravigliarsi di ciò che vedeva, le girava una dopo l’altra, disponeva le immagini qua e là e le sovrapponeva in un ordine risultante da somiglianze specifiche»,[33] alla ricerca di riconoscimento e comprensione. Ma non c’è lo scioglimento, la lysis aristotelica del racconto. Per Austerlitz il lavoro sulle immagini, che egli si ostinava a continuare fino a esserne esausto «per aver tanto pensato e ricordato [Denk- und Erinnerungsarbeit]», non può che essere inconcludente.[34] Le immagini sono spie del carattere precario e aporetico del processo del ricordare per un individuo prigioniero della coazione a ripetere, e incapace di un lavoro vitale di rielaborazione.

Significativamente, Austerlitz racconta la sua caduta in uno stato di catatonia come perdita della scrittura, dell’«intera articolazione della lingua»,[35] e quindi della possibilità di raccontare.

Un modo “performativo” (M. de Certeau) di raccontare

La letteratura come restituzione di Sebald non restituisce il ricordo, ma mette in scena il carattere precario e irrisolto del ricordare. In fondo, Sebald assegna questo compito alla letteratura:

À quoi bon la littérature? Forse soltanto per questo. Affinché ci ricordiamo e impariamo a capire che esistono strani nessi, insondabili per qualsiasi logica di causa ed effetto.[36]

Che tipo di narrazione è l’iconotesto di Sebald? Un «modo diverso di raccontare», una “storia performativa”, secondo la definizione di Certeau citato da Horenstein.[37] Abbiamo già letto che Horenstein parla in questi termini della narrazione psicoanalitica, che narra storie antifondamentaliste, storie “in cui l’altro abbia luogo” attraverso un modo di ascolto performativo:

Di fronte a questi tempi di narrazioni spezzate, la psicoanalisi diventa un dispositivo per restaurare narrazioni anacronistiche, un dispositivo per la riscrittura retroattiva di una storia, di un’identità che si rivela sempre esplosa.[38]

La scrittura di Sebald cerca in fondo di fare quello che dice Horenstein parlando dell’ear witnessing:

Ear witnessing si riferisce […] a ciò che si sente, e può allora far apparire ciò che non si vede, ciò che sfugge sia alla vista che al presente, ciò che si trasmette attraverso il racconto e mostra nel presente le schegge del passato. (Freud a Gaza)

La scrittura di Sebald mostra appunto «nel presente le schegge del passato».

Narrazione per tracce e testimonianza

Nel modo di narrare di Sebald e nell’impiego di documenti iconotestuali riconosciamo la volontà di rispondere a un debito testimoniale, non certo un lavoro di documentazione che abbia qualità storiografica. Di fatto, quello di Sebald è un modo di narrare per tracce che non ha l’andamento coerentemente inferenziale della nozione storiografica di testimonianza, che possiamo trovare ad esempio nella rilettura ricoeuriana del concetto di traccia del passato.[39]

La traccia per Ricoeur è un documento che instaura un legame: in quanto rappresentanza (lieutenance) di ciò che è stato (gewesen), ci pone in una relazione di debito col passato. Al debito occorre far fronte ricostruendo, attraverso il confronto delle testimonianze, una narrazione coerente che possa stabilire i rapporti causali e l’ordine tra il non più, l’ancora e il non ancora.

La narrazione di Sebald non offre documenti per una narrazione coerente, ma restaura narrazioni in cui l’altro ha luogo dando testimonianza del lavoro della memoria, o, meglio, del lavoro contro la memoria che tormenta le vite dei sopravvissuti. L’autenticazione che l’iconotesto di Sebald sembra in fondo perseguire ha a che fare con quell’«arte magica» che lui stesso attribuisce alla fotografia, cioè «la materializzazione di fenomeni spettrali»:[40] l’arte di far ritornare l’altro come un rimosso che segna il passato di una lacuna incolmabile. L’iconotesto ci si presenta dunque come una ricerca sulle forme di assenza del passato: una ricerca che implica una rilettura del concetto di traccia, o, meglio, una inversione di prospettiva.

Michel de Certeau: revenance dell’altro

Un’inversione di prospettiva è quella che propone Michel de Certeau nella sua interpretazione della scrittura della storia. Con una declinazione specificamente psicoanalitica, per Certeau nellatraccia si mostra la sfida che è l’alterità del passato: egli parla di tracce e resti non come semplice luogotenenza di significati da ricostruire, ma come “revenance”, ritorno inquietante dell’altro. Non il passato accanto al presente, ma la loro ambigua embricatura. L’altro come uno spettro che segna la scrittura (il “testo-tomba”) di un’inquietante estraneità.[41].

Vi è qualcosa di “perturbante” [une “inquiétante familiarité”] in questo passato che un attuale occupante ha spodestato – o ha creduto di spodestare – per collocarsi al suo posto. I morti perseguitano i vivi. Li ri-mordono – di un morso segreto e ripetuto. (M. de Certeau, Storia e psicoanalisi. Tra scienza e finzione, 1987, tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 2006, p. 78)

E Horenstein:

Ma, tornando qui a De Certeau, è la storia scavata che conta per noi; sia l’assenza di storia che i buchi e le contraddizioni nella storia ci insegnano più di qualsiasi epica o mito fondativo. (Freud a Gaza)