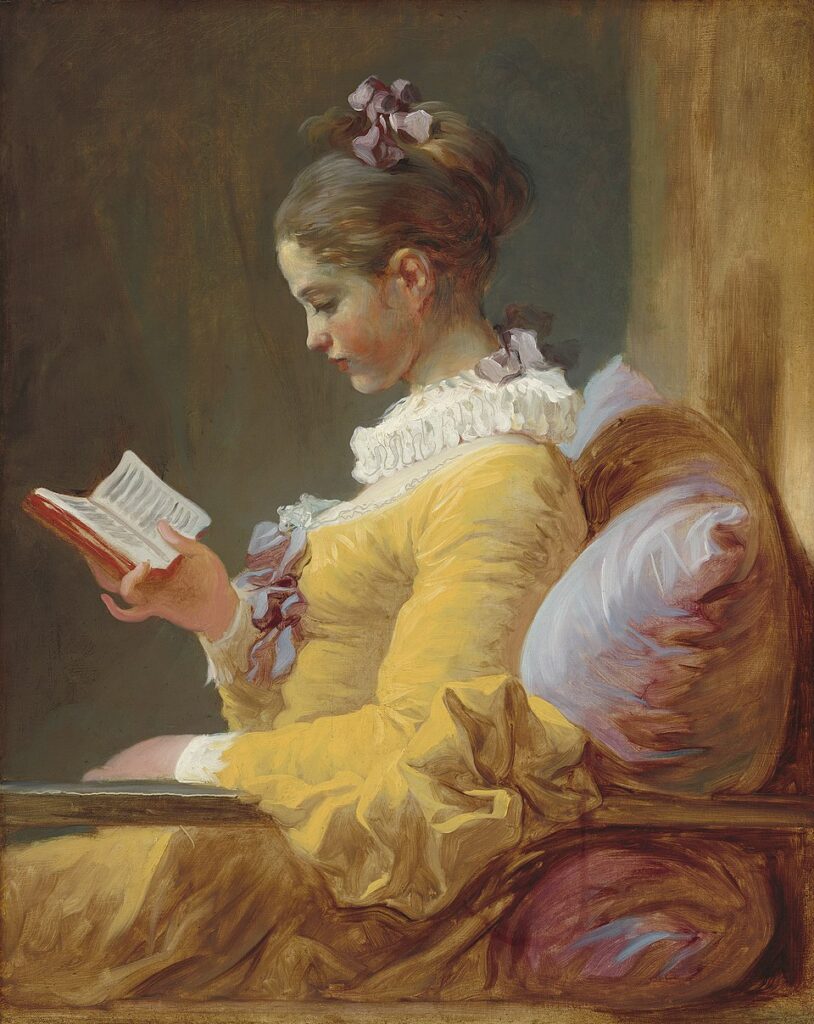

“La lettrice” Jean-Honoré Fragonard 1776

Introduzione di Stefania Pandolfo

Ci sono incontri che non accadono per caso. Sono incroci misteriosi, intensi, che segnano un prima e un dopo nel nostro modo di abitare il pensiero, la parola, l’anima. Libri allo specchio nasce proprio da uno di questi incontri: il mio con la Professoressa Malde Vigneri, pensatrice sensibile e raffinata, che ha, mesi fa, immaginato questa rubrica come spazio di riflessione e condivisione, e da un secondo incontro, altrettanto fecondo, con Maria Antoncecchi, direttore di Spiweb, che ha colto e sostenuto il progetto e pensato insieme a lei il titolo.

Ma la vera scintilla, quella che ci ha spinte a cominciare, è l’incontro con i libri. Non quelli da consumare in fretta, ma quelli che ci leggono mentre li leggiamo, che ci osservano come uno specchio, riflettendo e moltiplicando ciò che pensavamo di conoscere di noi stessi. Quei piccoli/grandi libri, per usare un’espressione di Malde, e lo sottolineo con la sua apparente contraddizione — che agiscono come soglie, come transfert simbolici, capaci di evocare, scompaginare, riordinare, trasformare. Almeno questo è ciò che accade quando lasciamo che le parole scalfiscano le difese dell’Io, aprendo uno spazio simile a quello della seduta psicoanalitica: uno spazio terzo, dove sogno, memoria e pensiero si incontrano e si ricreano. La pagina diventa allora un luogo di simbolizzazione, un luogo dove possiamo rigiocare affetti antichi, incontrare il perturbante (Unheimliche) — come Freud lo definì nel suo celebre saggio del 1919 — e, attraverso di esso, ritrovare nuovi modi di sentire e pensare.

E di fatto Incontrare un libro non è un gesto neutro. Ci sono libri che ci cambiano non perché ci dicono qualcosa che non sapevamo, ma perché fanno accadere qualcosa dentro di noi. Spostano lo sguardo, ridefiniscono i contorni del nostro sentire, ci mettono in contatto con qualcosa che preme, che chiede ascolto. Si potrebbe dire, con le parole di Italo Calvino: “Leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà.”[1]

Libri allo specchio nasce quindi da una serie di incontri su più piani: tra persone, tra testi, tra pensieri. È un inizio e un cammino. Un progetto che ci accompagnerà durante l’estate, e forse oltre. Sarà Malde Vigneri a scrivere i primi tre capitoli: le prime tre tessere di un mosaico in cui ciascun libro sarà anche uno specchio per chi legge.

Non sappiamo dove ci porterà questa rubrica, ma sappiamo da dove parte: dal desiderio di condividere la bellezza rara che nasce quando l’incontro è autentico. Lascio dunque la parola a Malde e noi…

…ci vediamo allo specchio.

La Caporedattrice di SPIweb

Stefania Pandolfo

[1] Italo Calvino, Perchè leggere i classici. Milano, Mondadori, 1991, pag.11

Libri allo specchio

Malde Vigneri

Alla fine dell’estate del 2023 ebbi modo di vedere un film, presentato alla mostra cinematografica di Venezia nella sezione Orizzonti, che parlava in maniera delicata ed originale della vendetta e del perdono. “One of Those Days When Hemme Dies”: è questo il suggestivo titolo dell’opera in cui il regista turco Murat Fıratoğlu affronta con grande pennellata artistica un tema profondamente e sotterraneamente significativo nella nostra vita ma di cui in psicoanalisi non si parla troppo. L’ottica apparentemente minimalista del film, ma proprio per questo verosimile e pregnante tanto da rendere in senso quotidiano e redimibile il tema, mi ha spinto a cercarne tracce, per la verità molto scarne, in bibliografia. Mentre scoprivo un articolo sull’argomento scritto da Paola Camassa, “Une vengeance exemplaire“, pubblicato nella rivista francese Penser/Rever, nel numero 13 del 2008 dedicato appunto a “La Vengeance et le Pardon, deux passions modernes“, di cui nel 2010 Isabella Grande ha redatto una recensione nella Rivista di Psicoanalisi (56(1):262-267), mi è capitata una strana coincidenza. In una delle mie trasferte romane alla SPI, cercando come sempre in aeroporto una lettura per il viaggio, mi sono imbattuta in un libro del mio amato Baricco: “Senza sangue”, un romanzo breve in cui sono protagonisti proprio la vendetta e il perdono. Ho avuto così la possibilità di riflettere da diverse angolazioni, quelle del film di Fıratoğlu, dello scritto di Baricco e del lavoro di Paola, sul modo in cui subdolamente o selvaggiamente il pensiero rivendicativo si insinua nella nostra mente e nelle nostre azioni, ma anche sul modo in cui noi potremmo affrancarcene. Ma, mentre seguivo i pensieri suscitati dall’opera di Baricco, mi sono trovata anche a constatare l’importanza che i libri e la lettura hanno sempre avuto nella mia vita. Non solo nel senso ovvio e incontestabile del nutrimento spirituale e di conoscenza delle grandi produzioni letterarie e scientifiche di cui ho sempre usufruito, ma anche nel modo intimo e privato con cui stabilisco un rapporto con gli autori e i loro testi, anche minori. Un dialogo personale e confidente come lo si può avere con un amico che stimi e di cui ti importa. Ho pensato a tutti i libri che per un qualche motivo, non necessariamente per la loro qualità letteraria o la loro rinomanza, restano impressi proprio nel coltivare un’idea resa dai vari intendimenti: personale interesse, collegamenti pertinenti come nel caso del regista turco e dello scrittore italiano, Fıratoğlu e Baricco, e infine, e perché no soprattutto, specifici riferimenti psicoanalitici. Accade così che un libro riesca a tessere per l’impressione che ha suscitato una sottile ed intensa relazione fra narrazione, stimolazioni e teoria. Libri, tra i tanti tantissimi che nella mia vita ho letto, che restano indelebili ognuno per un particolare tassello: talora l’inferenza del mio sguardo psicoanalitico sul tema trattato, talora la rete di connessione con altre esperienze di pensiero cui mi sembra le pagine di quel libro possano riferirsi, talora, e forse più spesso di quanto si possa pensare, per quel sottile ricucirsi di biografismi di cui la famosa questione Proust-Sainte Beuve tratta. Se, riprendendo le concezioni di un altro autore da me molto amato, Girard, il desiderio è sempre triangolare e il prestigio del mediatore trasfigura l’oggetto desiderato in una sua poetica drammaturgia, posso davvero pensare che i libri si facciano magnifici mediatori di un particolare desiderio nello stabilirsi di un rapporto segreto e familiare con l’autore. Mi sono ritrovata così a dare all’usuale termine ex libris che indica “l’appartenenza di un libro a un determinato proprietario” un valore aggiunto, estendendone il significato ad un contesto più ampio che coinvolga me, l’autore e “il vertice scelto” del testo, per dirla con Bion, in un inarrestabile dialogo interno che si fa memoria. Una memoria significante che lega quel giorno e quell’ora in cui leggevo all’ombra del grande albero che fu della mia infanzia alle molte ore delle stagioni della vita trascorse a leggere. Una memoria che ne porti i distillati: il succo, diceva l’indimenticato amico e collega Gaburri, che come un fil rouge colleghi singoli momenti personali a un contenuto particolare di un libro, in un sodalizio amicale e persistente con l’autore. Un rispecchiamento speciale tra il libro e il suo lettore.

Ho pensato quindi, anzi per la precisione è stata Stefania Pandolfo, rigorosa e attenta caporedattrice di SPIWeb, ad avere l’idea: perché non estendere quest’uso furtivo (era Borges a suggerirci di divenire bravi ladri del pensiero e delle opere altrui) in una piccola rubrica? Un divertissement psicoanalitico dove ci si possa confrontare rendendo confluente tra noi l’amore del tutto particolare per la lettura? Con Maria Antoncecchi, che ringrazio per la sua gentilezza e disponibilità, abbiamo pensato al titolo Libri allo specchio, e alla possibilità dello svolgersi della Rubrica in diverse pagine, eventualmente anche con i contributi di chi voglia partecipare.

Comincio io: in questa e nelle prossime “puntate” ho scelto fra le tante tantissime cose che mi vengono in mente, non so bene secondo quale criterio, forse per l’insistenza del pensiero nel tempo: Sangue freddo di Baricco ovvero sulla Vendetta e sul Perdono; poi, Ricordo di Lampedusa di Francesco Orlando ovvero sul Padre, testo che tra l’altro mi rimanda ai primi periodi professionali; e infine La persecuzione e l’assassinio di Jean-Paul Marat di Peter Weiss ovvero sulle Prospettive del Tempo, piccola perla dei miei anni universitari; ma forse anche Galileo di Brecht ovvero le coup de theatre, che ha definitivamente consacrato il mio amore per i testi teatrali. Dunque, iniziamo:

Libri allo specchio

Primo capitolo: Senza sangue di Alessandro Baricco (2002).

Ovvero: Della vendetta e del perdono.

Parole chiave: Baricco, vendetta, perdono, passioni

Pensavo, leggendo la cruenta e vibrante storia narrata magistralmente da Baricco, che la parola “suggestivo” deriva dal latino suggestus: far venire in mente. In effetti il libro, di un autore che so sofferente per una lunga e debilitante malattia e che sempre mi incanta restituendomi con le sue pagine il valore nutritivo del sentimento della nostalgia e della malinconia, è per me pieno di suggerimenti oltre che di suggestioni. Oltre a quel rapporto segreto che scopro fra la ridondanza di un fenomeno eclatante e assordante come quello che si svolge nel libro e il funesto clamore dei molti traumi di cui ci viene detto nella stanza d’analisi, penso anche alle più intime e segrete emozioni, alle private pieghe del nostro animo, quelle di cui riteniamo di non dovere rendere conto e che forse si appannano in noi come qualcosa di imbarazzante. E’ proprio alla luce abbagliante dei fatti di cui ci parla Baricco che ritrovo, negli estremi della morte e dell’intento vendicativo lungo l’arco narratologico del libro, l’obbligo ad una confessione che porti allo svolgersi inaspettato della più privata redenzione. Come nella straordinaria capacità shakespeariana del saper coniugare i più grandi ed epopeici drammi ai più piccoli sussulti di ognuno dei suoi personaggi dando a questi ultimi l’egida di governarne il destino, Baricco, non so neanche bene perché, mi suggerisce, con la forza di un tuono, di ascoltare i bisbigli. Di ascoltare veramente, dietro quelle che consideriamo delicate sensibilità, minute suscettibilità della vita di ogni giorno, piccole offese, delusioni inferte da chi consideravamo amico, la reazione vera, quella interna e invisibile che non è tolleranza o acquiescenza ma impeto vendicativo, un serrare delle labbra, il ringhio di gliela farò vedere io…, che venga o meno messo in atto. Poi, come accade a Eyüp, il protagonista del film di Fıratoğlu di cui vi parlavo all’inizio, la nostra furia si diluisce e si sfrangia nei più piccoli fatti di ogni giorno. Come narrato dal regista turco, la quotidianità del nostro vivere guarisce in noi il vizio dell’odio trasformandolo in quelle che Natalia Ginzburg chiamava le Piccole virtù. Secondo me Baricco parla di tutto questo. Come fossero i terribili traumi descritti mirabilmente nelle prime pagine del libro, l’assassinio dei genitori da parte di colui che poi in un impeto di commossa umanità risparmierà la bambina tracciando per lei una strada lastricata di vendetta, un megafono delle nostre misere passioni tristi. Fino a quando nello svolgersi del pensiero e delle azioni vendicative Baricco ci conduce ad un inaspettato epilogo che sovverte il tempo, il dolore e il destino stesso della vendetta. Mi ci vorrebbe troppo tempo per descrivere tutto questo. Lascerò dunque che sia Baricco stesso a parlarvene. E’ il momento conclusivo in cui sembra che l’assassino sia infine giunto al suo destino. Leggiamolo insieme.

“Sdraiato sulla schiena, nel grande letto… l’uomo fissava il soffitto… Al suo fianco, la donna stava immobile, con gli occhi chiusi… L’uomo avrebbe voluto sentirla ancora parlare, ma capiva che non c’era più nulla da dire… La notte fuori era illeggibile e il tempo in cui si stava perdendo era senza misura. Pensò che dovesse essere grato alla donna, perché l’aveva condotto fin lì per mano, passo dopo passo, come una madre il suo bambino. L’aveva fatto con pazienza e senza fretta. Adesso, quel che restava non sarebbe stato difficile.”

Confidando che vi abbia invogliato a leggere il piccolo pamphlet, ve ne trascrivo ancora un brano vicino alla fine.

“Allora pensò che per quanto la vita sia incomprensibile, probabilmente noi l’attraversiamo con l’unico desiderio di ritornare all’inferno che ci ha generati, e di abitarvi al fianco di chi, una volta, da quell’inferno, ci ha salvato. Provò a chiedersi da dove venisse quell’assurda fedeltà all’orrore, ma scoprì di non avere risposte. Capiva solo che nulla è più forte di quell’istinto a tornare dove ci hanno spezzato, e a replicare quell’istante per anni. Solo pensando che chi ci ha salvati una volta lo possa fare per sempre. In un lungo inferno identico a quello da cui veniamo. Ma d’improvviso clemente. E senza sangue.”

Malde Vigneri