Io e l’Es (Das Ich und das Es, Sigmund Freud, 1923

Parole chiave: Immagini, Arte, Deleuze, Dispositivo, Figurabilità

DIAGRAMS

Di Chiara Buoncristiani e Tommaso Romani

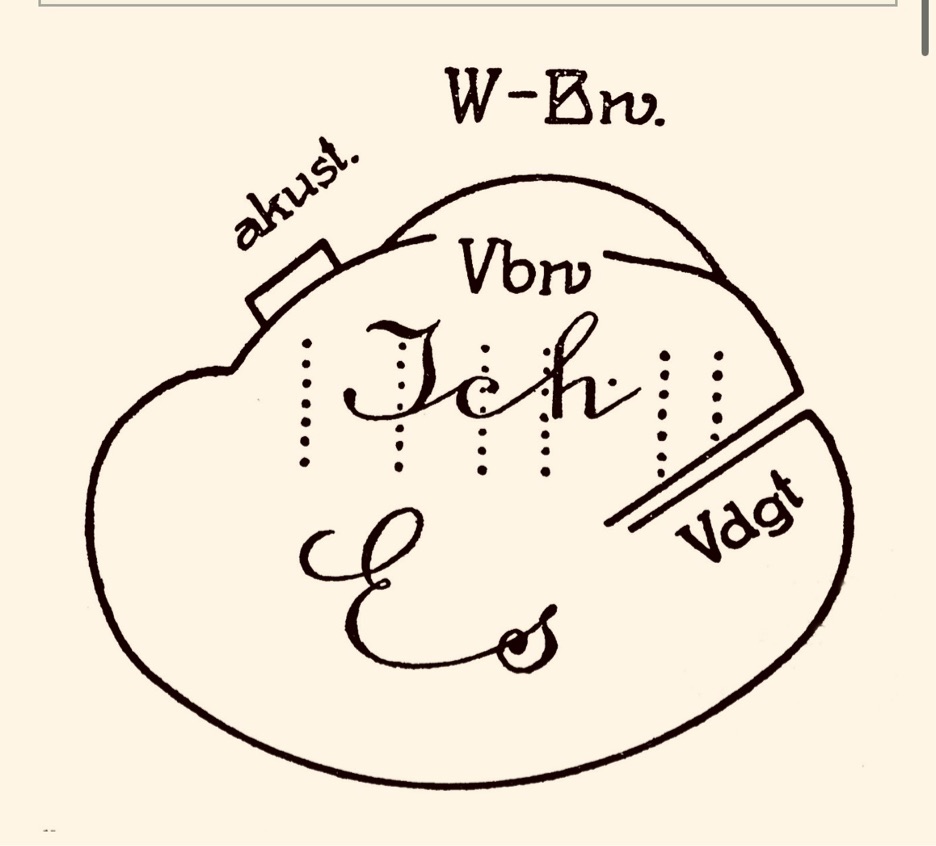

Nella penombra delle teche della Fondazione Prada a Venezia, tra diagrammi ottocenteschi di traffici commerciali e mappe celesti di tradizioni religiose, compare inaspettatamente un disegno a noi ben noto: lo schizzo che Sigmund Freud inserì nel 1923 ne L’Io e l’Es per illustrare la propria concezione dell’apparato psichico. È una figura semplice, quasi uno schizzo infantile: poche linee curve, parole sparse. Ed ecco le istanze fondamentali della psiche: l’Es, il rimosso, l’Io, la percezione cosciente. A guardarla oggi, sotto la luce calibrata della mostra, acquista un’aura imprevista: quello di Freud è un diagramma, a tutti gli effetti.

Freud non si proponeva di produrre un’immagine artistica né un apparato scientifico nel senso tecnico del termine. Eppure, costruisce un diagramma: uno schema che semplifica e insieme intensifica, che condensa e traduce in spazio visivo una complessità invisibile. Questo piccolo disegno ha la forza di un gesto inaugurale: mostra che la psicoanalisi, nel momento in cui deve parlare della psiche, non può evitare la forma del diagramma, perché solo così è in grado di dare figura a ciò che per definizione sfugge alla rappresentazione diretta.

Il fatto che la mostra Diagrams lo includa fra le sue costellazioni non è un dettaglio marginale. Al contrario, ci invita a riflettere sul carattere diagrammatico stesso della psicoanalisi: disciplina che nasce come scienza dell’inconscio e dell’invisibile, ma che non rinuncia a figurarsi, a tradurre in tratti visivi la propria teoria. È come se Freud, senza dichiararlo, ci dicesse che la psiche non è un corpo né un testo, ma un insieme di linee, di soglie, di spazi attraversati. Lo fa attraverso un “disegnino” potente e fragile, che continua ad esercitare la sua influenza su di noi. Ha organizzato la stessa psicoanalisi.

Alcune mostre d’arte contemporanea hanno il merito di intercettare con anticipo le traiettorie culturali più significative, di collocarsi sempre un passo avanti rispetto al dibattito e di proporre al pubblico temi che si trasformano immediatamente in strumenti di pensiero. Non sorprende allora che la Fondazione Prada Venezia si intitoli Diagrams, diagrammi, figure apparentemente marginali, eppure centrali nella costruzione del nostro immaginario quotidiano. L’esposizione, concepita da Rem Koolhaas e da AMO/OMA, si presenta come un archivio disarticolato e insieme coerente, capace di attraversare discipline e secoli, mostrando la sorprendente resilienza di una forma che accompagna la modernità ben prima di chiamarsi tale.

Diagrams non è semplicemente una mostra di grafici o mappe. È un invito a guardare il mondo come una trama di segni e forze, a riconoscere che il reale non è mai dato, ma sempre costruito da dispositivi di visibilità. Il merito dell’iniziativa sta nell’avere trasformato questa intuizione in esperienza estetica, consegnandoci un percorso che non solo documenta, ma interroga. Alla fine, usciamo con la consapevolezza che dietro ogni diagramma c’è un mondo, e che questo mondo, prima ancora di essere vissuto, è già stato disegnato.

Perché dedicare una mostra ai diagrammi? Oggi viviamo immersi in una cultura visiva che affida a dispositivi grafici la capacità di semplificare, orientare, talvolta distorcere la complessità del mondo. Il diagramma appare come la più elementare di queste figure: come sanno bene gli spin doctor dei politici, esso persuade senza parole, convince senza retorica, organizza senza apparente gerarchia. Proprio questa neutralità ne costituisce la forza. La sua versatilità lo rende applicabile a ogni campo, dalla scienza alla moda, dalla religione alla storia delle disuguaglianze sociali. Come osserva Koolhaas, c’è in questa scelta anche una componente ironica e ludica, che collega una molteplicità di visioni: accosta temi serissimi, come il cambiamento climatico o la gestione delle risorse, a dimensioni apparentemente lontane, come la rappresentazione del cosmo o la visualizzazione del cibo. Il valore culturale della mostra sta proprio qui: rendere visibile ciò che solitamente resta implicito, e stimolare una riflessione critica sui mezzi con cui interpretiamo la realtà.

I pannelli espositivi offrono un percorso sorprendente. Si passa dall’“Ambiente naturale”, dove i diagrammi mostrano come la Terra è stata rappresentata prima e dopo le immagini satellitari, fino alla sezione dedicata alla “Verità”, con le mappe astronomiche e religiose che illustrano dottrine teologiche e cosmologie buddiste. Le “Risorse” ci introducono alle mappe di Charles-Joseph Minard, ingegnere francese che a metà Ottocento inventò vere e proprie cartografie di flussi, capaci di rappresentare insieme quantità di merci, percorsi e tempi, anticipando quella che oggi chiamiamo infografica. Altri pannelli affrontano i sistemi alimentari e le politiche globali di distribuzione del cibo: un modo per ricordarci che quasi tutto ciò che consumiamo è prodotto da una logistica planetaria invisibile, fatta di rotte, raccolti, emissioni, dati. Ogni sezione della mostra illustra anche come il diagramma non sia soltanto uno strumento di rappresentazione, ma un operatore che modifica la percezione e l’organizzazione stessa del reale.

Il primo a parlare di diagramma è stato Pierce definendolo “icona delle relazioni intellegibili tra oggetti”. Un tipo particolare di icona dunque: non rappresenta un oggetto copiandolo visivamente, ma mostra le relazioni strutturali tra gli elementi dell’oggetto, rendendo manipolabile il pensiero.

Deleuze, nelle sue lezioni sulla pittura, che hanno ripreso a circolare con grande fortuna negli ultimi tempi, ha dato al concetto di diagramma un rilievo teorico decisivo. Deleuze sposta il concetto di diagramma da una dimensione logica e semiotica portandolo al cuore del gesto artistico.

Il diagramma, per Deleuze, designa il rapporto tra pittura e caos, tra la tela e ciò che precede ogni immagine possibile. I pittori, dice, dipingono sempre una sola cosa: l’origine del mondo, il mondo prima del mondo. Prima del dipingere c’è la notte, un caos indifferenziato in cui nulla è visibile. Da questo abisso emergono gradualmente i piani, le armature, le geologie della pittura, e tuttavia l’operazione non è mai garantita: qui si annida la possibilità del fallimento, perché dal caos può anche non emergere nulla.

Deleuze descrive allora un tempo scisso in due momenti. Un primo tempo, che è a sua volta duplice: da un lato il caos-abisso in cui l’occhio non vede niente, dall’altro l’armatura che progressivamente ne emerge. Poi un secondo tempo, la catastrofe, che spazza via le forme e i piani, imponendo di ricominciare da capo. Eppure, senza questo primo passaggio, senza il caos e la sua geologia embrionale, la pittura non avrebbe mai inizio. Il diagramma è precisamente ciò che mette in contatto la tela con il caos e la catastrofe, con quel nulla germinale che rende possibile la forma.

Francis Bacon, letto da Deleuze, offre un altro versante della questione. Prima di dipingere occorre distruggere i cliché, quei fantasmi che già da sempre popolano la tela e che rischiano di condannare il quadro alla mera illustrazione o alla narrazione, i due grandi pericoli della pittura secondo Baudelaire. Il diagramma è quella zona di pulizia e di follia che spezza il cliché, che lascia la tela attraversare la catastrofe, che apre lo spazio affinché non emerga una rappresentazione ma una presenza. In Van Gogh sono le piccole virgole che compongono la pittura, segni elementari che collegano il quadro a ciò che precede ogni immagine rappresentativa. Pennellate che nel caso della pittura diventano la cifra del singolo autore. Il diagramma non è un’idea generale, è un’istanza operativa che agisce in ogni quadro, il luogo delle forze che rende possibile la de-formazione della forma e, con essa, l’apparizione della forza invisibile.

Kant distingueva il dato dal fatto. Il dato, in pittura, non è mai elemento primo di conoscenza: è il cliché stesso, che occupa la tela prima ancora che il pittore vi posi la mano. Il diagramma è ciò che ripulisce questo dato, ciò che permette al fatto pittorico di accadere. Non è la pagina bianca, ingenuamente pensata come vuoto, perché la pagina è sempre già piena di immagini preconcette: è la catastrofe diagrammatica a permettere che l’occhio e la mano vadano oltre, liberandosi l’uno dall’altra. Finché la mano segue l’occhio, dice Deleuze, resta incatenata: il diagramma è quel gesto manuale che rompe le coordinate visive, disfa le somiglianze e interrompe la rappresentazione, per far sorgere la presenza.

Il rischio per ciò che emerge su questo piano sarà allora quello di essere bloccato in codici.

Il diagramma, insomma, lega insieme caos e germe, distruzione e generazione, fallimento e possibilità. È un operatore che non si accontenta di riprodurre l’oggetto, ma lo attraversa per catturare la forza che lo anima. È in questo senso che Deleuze lo distingue dal dispositivo: il dispositivo è l’assemblaggio storico di enunciati, istituzioni, corpi, pratiche, mentre il diagramma è la matrice virtuale, il piano delle forze a-significanti che precede ogni stabilizzazione. Se il dispositivo organizza, il diagramma potenzia; se il dispositivo produce forme e soggetti, il diagramma disegna la mappa invisibile delle intensità che li rendono possibili.

Questa distinzione illumina la mostra Prada. I diagrammi in esposizione oscillano tra la loro materialità storica — carte, mappe, tavole, manuali, grafici — e la loro potenza astratta, cioè il modo in cui, attraverso linee e rapporti, anticipano o accompagnano trasformazioni politiche, economiche, cosmiche. Guardare un diagramma non significa soltanto leggere un dato, ma entrare nel campo delle forze che quel dato organizza. In questo senso, il diagramma appare come una delle unità minime della costruzione del reale: invisibile perché troppo evidente, dato per scontato perché ridotto a tecnica, eppure capace di orientare decisioni, economie, sguardi.

Ciò che colpisce, in questa prospettiva, è la marginalità del corpo umano. Nella maggior parte dei casi, il corpo non compare se non come oggetto di calcolo: quantità di cibo, curve di sopravvivenza, coordinate sanitarie. L’operazione sembra impersonale, neutra, asettica. Eppure, proprio da questa apparente neutralità si sprigiona la forza politica del diagramma. Laddove il dispositivo produce soggetti, il diagramma avendo la forza di creare il reale rischia sempre di tornare a ridurre la vita a codici; laddove il dispositivo istituisce norme e pratiche, il diagramma sospinge verso una forma di astratta governamentalità. È in questo scarto che la mostra interroga il nostro presente: quale posto resta al corpo, alla singolarità, all’esperienza, in un mondo governato da diagrammi?

Il percorso espositivo non offre una risposta univoca. Non intende essere una storia lineare né un archivio esaustivo, ma piuttosto un laboratorio visivo: una collezione di figure che mostrano la persistenza e l’ambivalenza del diagramma come strumento culturale. La sua apparente neutralità non è mai innocente. Ogni linea, ogni curva, ogni flusso rappresentato è già una scelta, un gesto che incide sulla realtà che pretende solo di mostrare. Davanti a queste teche, vale la pena domandarsi quali siano i veri diagrammi della psicoanalisi. Freud, con il suo piccolo schizzo dell’Io e l’Es, apre la strada a una lunga genealogia. La teoria delle pulsioni, ad esempio, è già un diagramma di flusso: una spinta che nasce nel corpo, percorre un circuito, incontra una meta sempre provvisoria, si arresta e riparte in una logica di deviazioni e ritorni. La psicoanalisi non smette di produrre diagrammi perché il suo oggetto – l’inconscio – non si lascia mai fissare in una rappresentazione. Occorrono figure che restino parziali, aperte, provvisorie: come mappe di forze, non come codici. La vita psichica e la vita collettiva non sono mai date una volta per tutte, ma dipendono sempre dai disegni che tracciamo, dalle linee che decidiamo di seguire, dai campi di forza in cui scegliamo di abitare.