Parole chiave: trauma , dissociazione, rimozione, colpa

Autore: Giuseppe Riefolo

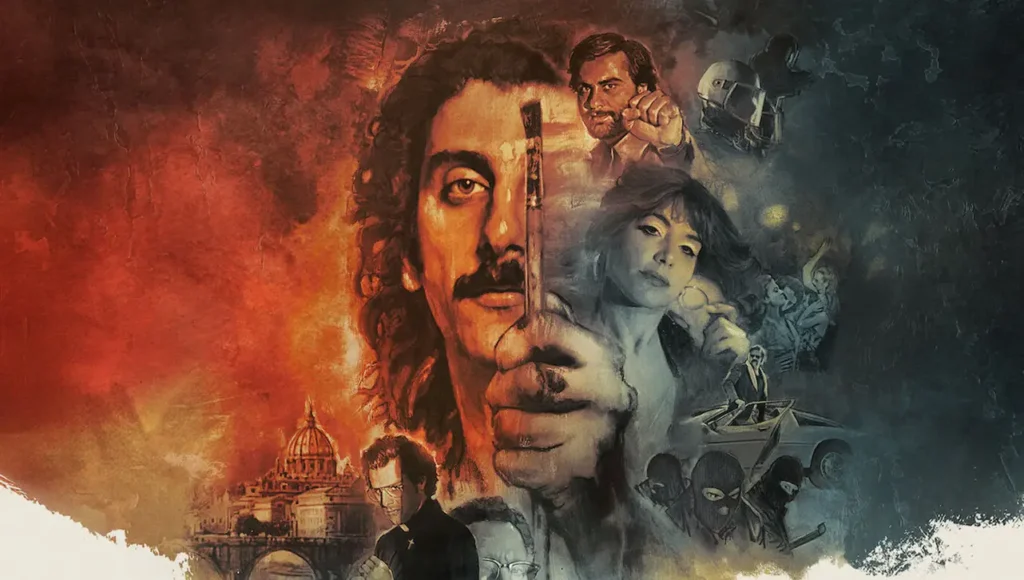

Regia: Leonardo Di Costanzo

Durata: 1.45 h

Titolo: Elisa

Genere: Drammatico

Elisa e le soluzioni al trauma

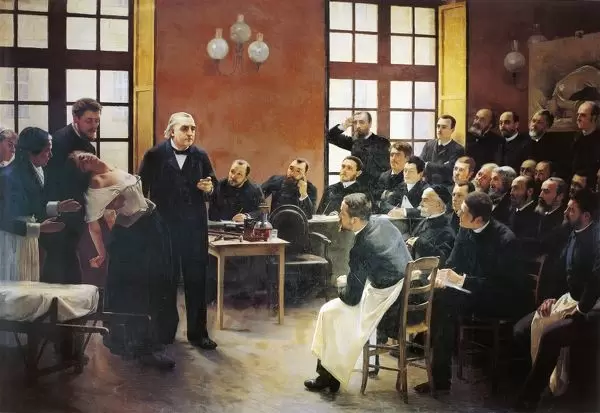

Per una buona parte dell’inizio, trovo che il film sia monotono e si fondi sulla terribile eccezionalità della storia. Poi arriva anche il criminologo che va nel carcere per le sue ricerche. Elisa ascolta le sue lezioni e accetta di dialogare con lui. Comincio a temere che si stia delineando il solito registro di indagine psicologica che, soprattutto nelle situazioni gravemente traumatiche, è alla ricerca delle ragioni che hanno imposto la rimozione: “Mi scusi, Elisa, penso che dovremmo parlare di omicidio e non del “fatto” perché lei possa rendersi conto della cosa terribile che ha compiuto!”. Il criminologo parla della tesi cara alla cultura comune che in ognuno di noi ci sia un mostro che, quando, attraverso i sintomi, dà segnali di non poter rimanere contenuto, è necessario emerga e sia finalmente riconosciuto. La psicoanalisi ha in parte fornito una giustificazione a questa posizione che per la cultura comune è rassicurante e la guarigione consisteva nel “far subentrare l’Io dove era l’Es” (Freud, 1932, 190).

Dopo 10 anni di carcere in cui ti sei fermata senza fare nulla per governare la tua vita, incontri qualcuno che ti consegna la vita di allora che ti ha portato fino ad ora.: “Oggi 3 marzo, primo incontro con Elisa Zanetti”. Il problema che si pone subito è cosa può essere accaduto in quei 10 anni di carcere: sei in attesa di poter finire la tua pena e riprenderla ora che hai pagato la tua colpa? o hai avuto bisogno di sospendere la tua vita solo per sopravvivere? “Adesso puoi fare richiesta di semilibertà e potrai tornare fuori!”. Elisa presenta la sua posizione che dall’esterno non si comprende: “non ho nessuna intenzione di chiedere la semilibertà!”. Per me è il sospetto che dietro la storia esplicita ce ne sia un’altra che bisogna seguire. Il film per me, ha una netta svolta quando il professore deroga dal progetto che stava curando: “in genere io faccio solo 4 colloqui in queste situazioni, ma vedo che lei sta cominciando a ricordare e per questo penso che faremo qualcosa di diverso perché lei possa continuare a ricordare!”. Il processo, quindi, non si svelerà attraverso la neutralità del terapeuta, ma il terapeuta viene assorbito seduttivamente nel processo. Passo dalla noia all’interesse per quello che sta accadendo. Infatti nel colloquio successivo Elisa confessa che ha letto i libri del professore ed ha capito quale possa essere il suo metodo. A questo punto Elisa ribalta i piani e chiede: “per quale motivo, lei, è interessato a queste storie? E alla mia storia?”. Il professore prova a rispondere: “ciò che mi chiede mi tocca profondamente, ma siamo qui per interrogarci su quello che è successo a lei!”. Elisa sente la violenza della risposta e ribadisce: “lei non mi risponde: vuole parlare di me, ma io le ho fatto una domanda su di lei!”. Il professore riporta il colloquio su temi più generali. Quindi Elisa può alzarsi ed andare via: “lei parla ancora di colpa e degli altri! Io non voglio continuare questi colloqui!”. In sostanza: deve occuparsi della sua colpa o potrà riprendere un percorso sospeso (dissociato) dove la “colpa” la ricavi e ti viene attribuita non per quello che hai fatto, ma per quello che non hai fatto perché allora non eri capace di realizzarlo? E’ indicativo che, dopo il film chiedo ad Andrea, Daniela ed Annamaria se, anche loro, quando Elisa ritorna dal professore abbiano sentito che avrebbe potuto attaccarlo fisicamente… una sensazione di minaccia esplosiva portata da Elisa. Scopro che tutti noi avevamo sentito la stessa emozione: Elisa che torna dal professore avrebbe potuto ammazzarlo come era accaduto per la sorella 10 anni prima. Elisa lo ribadisce al professore che le propone il coraggio di poter ricordare la sua storia, mentre il professore non coglie la paura che lei vuole fargli conoscere in quegli incontri: “non ho mai avuto coraggio in vita mia… solo paura… soprattutto di me stessa!”.

Quindi, indagare per il criminologo e per ogni terapeuta può essere anche corretto, ma se non cogli e condividi la paura e la fragilità può essere la riproposizione di un trauma che per 10 anni è stato sospeso nel carcere. Ora ti vogliono riportare fuori e ti mandano uno specialista dei ricordi e del coraggio e che sa bene che “Il mistero di chi provoca dolore è ancora più profondo di quello di chi lo subisce”. Finalmente, nel carcere dove incontri il criminologo, ritrovi la paura e accade anche che la presenti alla tua compagna di stanza. Lei sente la paura, e nel laboratorio ha pensato un piccolo regalo per te. Ti sveglia e te lo porge: “è bello… brava!”. Elisa non può crederci, ma “è per te… l’ho fatto per te!”. Ti lascia dormire, ma continua (come noi di qua dallo schermo) ad avere paura. Poi c’è Radice, il vigilantes del carcere, che ti vede mentre tieni lontano tuo padre. Ti fa domande, ma non insiste e, preoccupato, invita una collaboratrice a farti visita. Poi c’è il direttore del carcere che ti vede mentre tieni lontano il professore e lui prende per te la decisione di tenere lontano il professore che insiste a volerti incontrare “perché si è giunti ad una svolta ed ora Elisa ha cominciato a ricordare!”. Il direttore ribadisce lo statuto della dissociazione che per il professore è solo rimozione e propone di rispettare che “al processo Elisa ha sempre detto di non ricordare niente!”. Il film ora può permettersi le immagini più cruente. Dice che bloccherai la vita di tua sorella con cui sei identificata perché le vuoi bene ma le sue capacità, che tu non senti tue, ti fanno male. Quindi: “le apparenze contano molto: tutto deve essere lindo, pulito… rassicurante! Dovevo tenere tutto sotto controllo”. In una fase della tua vita la tua fragilità diventa urgente e il controllo non è più possibile. Non vorresti ammazzare tua sorella, ma devi consegnare a qualcuno la tua fragilità che senti mostruosa e che non puoi più tenere da sola. Tua madre finalmente comincia a conoscerti, ma non te lo puoi permettere e proverai a bruciare anche lei: “tu la devi dire la verità… io ti conosco, sai?”. Elisa si sta presentando nella sua fragilità che il mondo e se stessa trova mostruosa e, finalmente, il mondo la coglierà e potrà contenerla (fermarla). Il carcere, a questo punto giunge come un sollievo.

Vediamo che Elisa alla fine riesce ad uscire dal carcere e la troviamo in un autobus e sembra riprendere la vita dove l’aveva sospesa. Legge una lettera del professore che finalmente risponde alla domanda che a suo tempo aveva evitato. Ha smesso di essere il criminologo che indaga e ora la distanza fisica è ottimale perché ci si possa incontrare senza invasione riconoscendo che “alla fin fine noi otteniamo successo sbagliando, sbagliando a modo del paziente” (Winnicott, 1963, 293). Quindi confessa che continua a pensare a lei, ma facendosi domande a cui non sa rispondere.

“verrà sempre il momento in cui [l’analista] dovrà

riprodurre con le sue stesse mani l’assassinio un

tempo perpetrato dal paziente” (Ferenczi, 1932, 112)

Riferimenti bibliografici

Ferenczi S. (1932), Diario Clinico, Cortina, Milano, 1988.

Freud S. (1932). Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni), O.S.F. 11.

Winnicott, 1963 “la dipendenza nell’assistenza all’infante, al bambino e nella situazione analitica”, in Sviluppo affettivo e ambiente (1970), Armando, Roma, 283-293.