parole chiave: trauma, violenza, cinema e psicoanalisi

Autore: Flavia Salierno

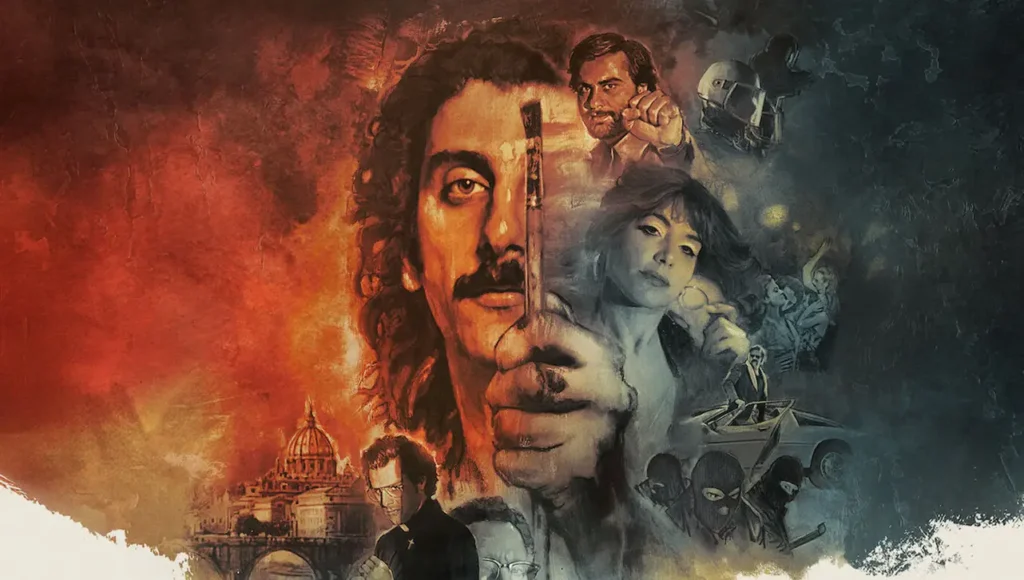

Titolo: “Elle”

Dati: Paul Verhoeven, 2016, Francia, 2h 10m,

Genere: drammatico

Elle e la riscrittura della soggettività violata

“La vergogna non è un’emozione abbastanza forte da impedirci di fare qualsiasi cosa.”

In una frase, la forza, l’ambivalenza, l’uso degli eccessi come copertura, di Michèle, la protagonista di questo film. La violenza e la perversione relazionale messe in scena senza veli, fornendo un affaccio sui contrasti profondi tra le istanze psichiche in conflitto tra loro.

La violenza dalla prima scena

Il film apre il sipario con la violenza. Il regista sceglie di sorprendere lo spettatore senza prepararlo. Il trauma non si annuncia, non si racconta facilmente. Non compare nei registri chiari del linguaggio ordinario. Si esprime, invece, attraverso fratture, silenzi, gesti ripetuti, le interruzioni della logica lineare del tempo e della narrazione. È, citando Cathy Caruth (1996), una “esperienza che ritorna, che si inscrive nel corpo e nella mente come una scissione tra l’evento e la possibilità di rappresentarlo”.

Nel film Elle (2016) di Paul Verhoeven, questa tensione tra esperienza e parola è messa in scena con lucida radicalità. La protagonista, Michèle Leblanc, è una donna di successo, madre e figlia, imprenditrice nel mondo dei videogiochi, e vittima, sin dall’apertura del film, di uno stupro. Il suo modo di reagire sconvolge ogni aspettativa sociale o cinematografica. Non denuncia, non si confida con nessuno, non sembra nemmeno voler attribuire un significato morale all’accaduto. Si limita a lavarsi, ordinare la casa, andare al lavoro. Non cerca consolazione, né vendetta. Eppure, niente di ciò che accade dopo è separabile da quel gesto iniziale: l’aggressione si trasforma in un nucleo silente ma pulsante attorno a cui si riorganizza l’intera soggettività della protagonista. Michèle non subisce la trama, la scrive. La sua è una soggettività che lavora con il trauma non come qualcosa da superare, ma da rimodulare, da abitare. È il corpo stesso a diventare linguaggio, a parlare dove le parole si inceppano. Elle non è solo un racconto di violenza. È un’esplorazione del modo in cui una donna, travolta da ciò che non può dire, possa costruire una narrativa alternativa, capace di trasformare il trauma in azione, significazione.

La violenza come architettura psichica

La scena iniziale dello stupro è priva di musica, di pathos, di inquadrature suggestive. Non viene nemmeno mostrata per intero: il film preferisce lo scarto, l’accaduto già avvenuto, il sangue sul pavimento, il rumore di un corpo che cade. Questo spostamento ci introduce già alla struttura psichica del trauma. Non si presenta nella sua interezza, ma come un evento che invade e frammenta. La risposta di Michèle è disturbante perché non prevede rottura. Dopo l’aggressione, prosegue la sua giornata come se nulla fosse accaduto. Questo comportamento, apparentemente anaffettivo, è invece un chiaro indicatore di una forma sofisticata di scissione. Jessica Benjamin (1988), in The Bonds of Love, analizza il modo in cui le donne interiorizzano dinamiche di dominio e controllo nella costruzione della soggettività. In Michèle vediamo esattamente questo: una gestione chirurgica delle emozioni, una distribuzione del sé in sezioni funzionali, dove ogni area è gestita con precisione. La casa, teatro dell’aggressione, non è solo spazio fisico ma spazio mentale. L’aggressore penetra un confine che per Michèle è sacro: quello della separazione tra interno ed esterno, tra sé e l’altro, tra vulnerabilità e rappresentazione. Il silenzio che segue l’aggressione non è solo una scelta narrativa. È un atto psichico. L’assenza di parola è spesso una delle prime reazioni alla violenza. Non si tratta solo di paura, ma dell’impossibilità di integrare l’esperienza all’interno della narrazione del sé. Michèle, piuttosto che raccontare, agisce. È il gesto, non la confessione, a diventare strumento di significazione.

In nome del padre, genealogia e colpa

Ogni soggettività è figlia di una storia. E quella di Michèle è segnata fin dall’infanzia da una figura paterna mostruosa. Suo padre è un assassino condannato, autore di una strage che ha segnato indelebilmente l’infanzia della protagonista. La colpa paterna, però, non si limita a un passato rimosso. Essa agisce ancora nel presente sotto forma di una genealogia emotiva che contamina ogni rapporto. Michèle è l’erede di una colpa non sua, ma che abita il suo corpo, la sua memoria, i suoi rapporti. Il trauma della violenza sessuale si innesta su una ferita preesistente, più antica, più intima. Quella dell’essere cresciuta all’ombra di un uomo capace di distruggere la vita altrui. La sua freddezza è una strategia, se il padre ha segnato la realtà con la violenza, l’unico modo per non soccombere è dominarla, piegarla, organizzare ogni cosa con assoluto rigore. La figura del figlio, Vincent, introduce un elemento di discontinuità. Egli rappresenta una maschilità inadeguata ai codici del potere. Non è autoritario, non è violento. È, piuttosto, disorientato, fragile, buffo. In lui si apre un varco, la possibilità di immaginare un’altra grammatica delle relazioni. Il rapporto tra madre e figlio diventa, allora, un laboratorio emotivo dove si sperimenta una forma nuova di maschilità: non basata sul dominio, ma sulla cura, sulla presenza affettiva.

La scena perversa

Uno degli aspetti più destabilizzanti del film è la relazione tra Michèle e Patrick, il vicino di casa, che si scopre essere il suo aggressore. Dopo aver intuito la sua identità, Michèle non interrompe il rapporto, ma lo trasforma in un gioco ambiguo, erotico, costellato di sguardi e di silenzi. È qui che la violenza smette di essere solo un atto subito e diventa linguaggio, strategia, riscrittura.

Muriel Dimen (2003), nella sua opera Sexuality, Intimacy, Power, riflette sulla complessa intersezione tra erotismo e controllo, sottolineando come il femminile possa passare anche da territori apparentemente disturbanti. Michèle non desidera il suo aggressore in senso romantico, ma usa il rapporto con lui per ristabilire un ordine: quello in cui le regole del gioco le scrive lei.

Quando Patrick tenta di tornare alla violenza reale, fuori dal codice implicito che Michèle aveva imposto, viene punito. Non perché lei voglia vendicarsi, ma perché ha infranto il nuovo ordine simbolico. È un atto di sovversione sottile, ma radicale. Il dominio maschile non viene frontalmente combattuto, ma piegato, riscritto, trasformato.

Un altro spazio possibile, la ricostruzione

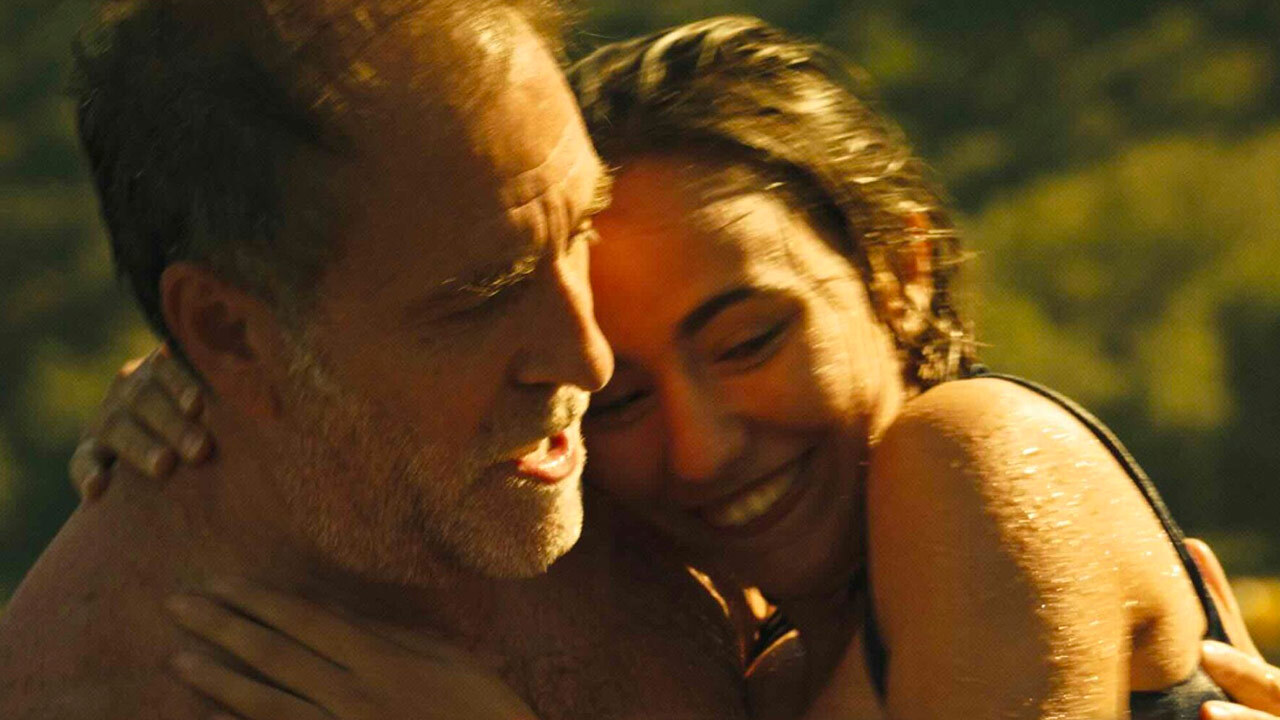

Il femminile, nel film, non si oppone al maschile, ma si costruisce come spazio alternativo. Dopo la morte di Patrick, Michèle entra in contatto con Rebecca, la moglie dell’uomo. Le due donne non si scontrano, non si raccontano la verità, ma si riconoscono. Si forma tra loro una complicità tacita, un’alleanza fondata non sul dolore espresso, ma condiviso. In Rebecca, Michèle trova una sorta di testimone muto. Insieme tracciano una via d’uscita, non attraverso la rottura, ma attraverso la riorganizzazione simbolica dei ruoli.

In Elle, il trauma non è un inciampo da superare, ma una materia con cui lavorare. Michèle non cerca salvezza, né riscatto. Cerca solo di ricostruire un ordine che le permetta di non dissolversi. Non ha bisogno di dire ciò che è accaduto: lo fa vedere, lo agisce, lo trasforma. Il silenzio non è debolezza, ma linguaggio alternativo. Come ha scritto Christopher Bollas (1987), il trauma può diventare un oggetto trasformativo, qualcosa che, se integrato, produce un cambiamento psichico profondo. Michèle è questo cambiamento. Non redime, non dimentica, non denuncia. Ma riscrive. E nel farlo, si ricostruisce.

Bibliografia

- Benjamin, J. (1988). The Bonds of Love: Psychoanalysis, Feminism, and the Problem of Domination. Pantheon.

- Bollas, C. (1987). The Shadow of the Object: Psychoanalysis of the Unthought Known. Columbia University Press.

- Caruth, C. (1996). Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. Johns Hopkins University Press

- Dimen, M. (2003). Sexuality, Intimacy, Power. Routledge.

- Verhoeven, P. (Regista). (2016). Elle [Film]. Francia, Germania, Belgio: SBS Productions.