Parole chiave: intergenerazionale, riparazione

Autore: Amedeo Falci

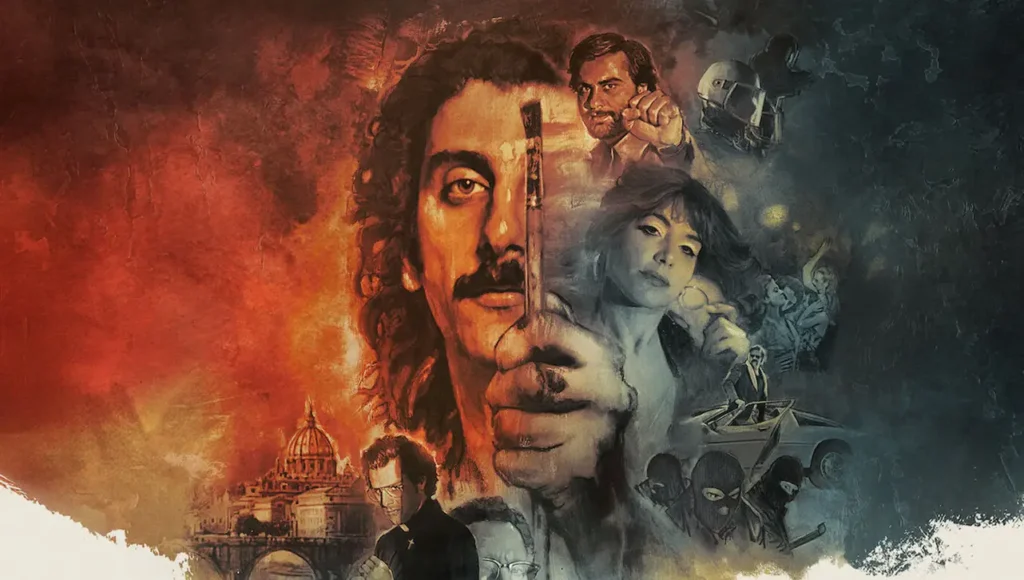

Titolo: “Sotto le foglie” (“Quand vient l’automne”)

Dati sul film: regia di François Ozon, Francia, 2024, 1h 44min

Genere: commedia, dramma

INCONSCIO DETERMINISTICO O PROBABILISTICO?

[Attenzione! Questa nota contiene degli inevitabili spoiler per i riferimenti ad alcuni dettagli della trama.]

Michelle e Marie-Claude, sono due anziane buone amiche, che vivono in un piccolo paese della Borgogna. Condividono un passato segreto ed indicibile. Le vite dei loro rispettivi figli vengono, casualmente, ad incrociarsi. Un’intossicazione alimentare da funghi porta ad una rottura del rapporto già estremamente rancoroso di Valerie, figlia di Michelle, verso sua madre, con una irrimediabile separazione del nipotino dalla nonna. Mentre l’altro giovane, Vincent, sbandato e con trascorsi di piccola criminalità, interviene per sanare la situazione.

Ozon è un prolifico regista, relativamente giovane (58 a.), che nel corso di poco più di trent’anni ha già quasi una cinquantina di titoli al suo attivo. Decisamente lontano – anche per ragioni generazionali – dal rigore del cinema di Rohmer o dallo spirito della novelle vague, sembrerebbe semmai offrire qualche tenue legame con il cinema di Truffaut, anche se in una declinazione più sovversiva, irriverente, meno romantica e conciliativa. In realtà Ozon, nel corso del tempo, ha sviluppato una cifra del tutto personale, tra (apparente) benevolenza, ironia e dissacrazione sui legami d’amore, sui conflitti familiari, sulla sessualità. Oscillando tra produzioni che occhieggiano alla commedia (8 donne e un mistero, 2002; Potiche, la bella statuina, 2010; Mon crime, 2023), opere che riprendono lo stile del melodramma alla Fassbinder (Angel. La vita, il romanzo, 2007), opere di ibridazioni tra reale ed immaginario (Ricky. Una storia d’amore e libertà, 2009; Nella casa, 2012), opere con rievocazioni d’epoca (ancora Angel, ed il superbo film che risponde al titolo di Frantz, 2016), nonché opere su varie declinazioni dell’amore e della sessualità (Gocce d’acqua su pietre roventi, 2000; CinquePerDue. Frammenti di vita amorosa, 2004). Senza trascurare opere ispirate a temi di grande interesse sociale: la prostituzione, alcuni anni fa, di ragazze della media borghesia parigina (Giovane e bella, 2013), e le coperture ecclesiastiche degli abusi sessuali su minori perpetrati da sacerdoti (Grazie a Dio, 2018). Tema, quest’ultimo, dell’aperta denuncia della pedofilia nella Chiesa, tanto più delicato e coraggioso, in quanto affrontato da un regista che ha sempre apertamente dichiarato il proprio orientamento omosessuale, e che attraverso quest’opera pone chiare distinzioni su come gli agiti sessuali su bambini e ragazzi costituiscano un orrore umano, morale e sociale che non ha nulla a che vedere con le scelte adulte mature omo- ed eterosessuali.

“Sotto le foglie”, pur tra atmosfere familiari e scorci di una serena provincia rurale, è intriso di una malinconica riflessione sulle colpe dei genitori, sulla vecchiaia e sulla morte, come alluso dal titolo originale, “Quand vient l’automne”. Appena sotto il velo di commedia, si intuisce una sottotrama di non-detto, di dolori, di mistero e morte, forse di delitti. Un’inaspettata atmosfera noir che appare esplicito omaggio al cinema di Hitchcock e di Chabrol – autori amati da Ozon – ma anche atmosfera che a volte sembra aprirsi, inaspettatamente, ad un sentore di religiosa predestinazione salvifica alla Bresson.

Un pasto contaminato da funghi velenosi funziona come prolessi dell’avvelenamento dei rapporti familiari, e di tutti gli svolgimenti successivi. Riguardo il pasto (quasi) fatale, si è trattato di una casualità? Ma certamente, si difende la madre, e lo spettatore è con lei. Non lo pensa la figlia che vi legge una intenzionalità omicidaria: “tu sei pericolosa, non avrai mai mio figlio”, grida la ragazza in una simmetrica reciprocità omicida, affondando le sue parole nella madre come un coltello. Purtuttavia, incredibilmente, in un momento di introspezione, è la stessa Michelle a chiedersi se davvero quell’avvelenamento non sia stata lei ad averlo messo in atto, come risposta al rancore della figlia che non le perdona il trauma del suo irriferibile passato. Questa catena traumatica intergenerazionale – una vita oscura che ha segnato le due donne ricadendo sui figli, l’odio della figlia verso la madre, l’alienazione del nipotino dalla nonna – viene inconsciamente colta dal giovane Vincent, il figlio dell’amica Marie-Claude, malgrado il suo torbido oscillare tra dabbenaggine e ottusità. Il giovane tenta di attivarsi maldestramente per riunificare nonna e nipote, mosso da un inconscio desiderio di famiglia, per riparare anche la ‘propria’ storia, in un sarcastico contrasto tra la sensibilità delle due donne e questo figlio tonto ed ignaro, che tuttavia assurge al livello di deus ex macchina della risoluzione del dramma.

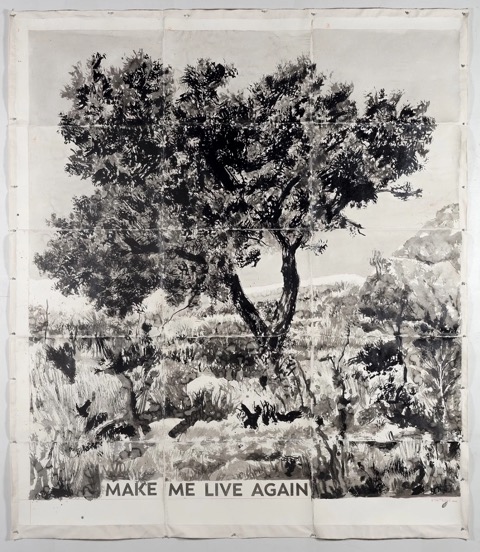

Attraverso alcuni passaggi che lasciamo agli spettatori, sembra si compia infine un destino salvifico. Il ragazzino avrà nella nonna una madre certamente più attenta e migliore della propria, troppo disturbata dalla sua rabbia e dai suoi fantasmi per saper bene accudire il figlio. E la nonna potrà essere quella madre accudente ed affettuosa più di quanto non lo sia stata con la propria figlia.

Il sottotesto del film intenderebbe suggerire, dunque, che questi rapporti traumatici non possono esser sanati che con altri eventi traumatici affinché nella vita del bambino e della nonna possano inaugurarsi riparazioni e risanamenti affettivi?

Ma, in quello che sembra un compimento finale salvifico — è la terza generazione, vale a dire il bambino, a salvarsi — siamo di fronte all’emergere di quel destino provvidenziale di cui ci parla il cinema ‘semplice’ dai forti connotati religiosi di Robert Bresson? Anche in questo film, a modo suo ‘semplice’ (alcuni critici hanno visto, a mio avviso erroneamente, questo film come un Ozon minore), il regista sembra dare un indizio religioso — e davvero un’altra prolessi — giusto nelle prime inquadrature in chiesa, quando il sacerdote parla della benedizione di Cristo su Maria Maddalena, la ‘peccatrice’.

Ovvero, al contrario, dovremmo meglio privilegiare una lettura psicologica: le intercettazioni inconsce tra i vari attori del dramma? Giacché non si tratta più di una commedia. Non sapremo mai – e il film ci lascia elegantemente in questa incertezza – se davvero Michelle abbia inconsciamente posto i funghi avvelenati nel pasto della figlia, così come non avremo mai chiarezza su altri fatti drammatici del film. Ciò che congiunge tutti gli attori del dramma è questa estesa rete inconscia, che passa anche attraverso i desideri di morte e di riparazione. Sembra che tutti, non volendo sapere — ed infatti le due donne rinunciano a chiedere — inconsciamente sappiano quello che è accaduto.

Allora, che cosa ci vuole dire Ozon? Mosso da uno spirito stoico, sembra volerci indicare con impietosa ironia che vi è forse un necessario ordine finalistico perché tutto accada secondo ragione: questo bambino andava salvato, intanto per sé stesso, e poi per permettere una redenzione della nonna, ma anche una forma di pacificazione con la figlia (si vedrà come). Per il resto, solo trascurabili danni collaterali (confrontare sotto un altro movente ‘etico’, le ‘vittime’ di Match point, 2005, di Woody Allen).

Oppure, Ozon sta assumendo il punto di vista cattolico di Bresson, e ci rappresenta un ordinamento di fatti apparentemente casuali, ma retti da un disegno provvidenziale divino, anche con un sacrificio necessario, perché si attui il bene.

Oppure, forse, Ozon è solo un trickster[1], un ragazzo ‘cattivo’ e burlone, di cui non ci si può fidare, che si fa beffe di noi, e che ci ha solo lanciato l’esca delle predestinazioni destinali, senza mostrare di crederci poi tanto, lasciandoci poi soli con i nostri dilemmi di sempre, senza capire mai se i fatti sono frutto del caso o soggetti ad un imperscrutabile Logos — o ad una Provvidenza Divina? — che su tutto sovraintende.

D’altra parte, se gli spettatori fossero degli psicoanalisti, dovrebbero sapere come, in fondo, sia l’inconscio a spiegare i nostri destini. Ciò che appare oscuro ed indeterminato, acquisirebbe una sua chiarezza se letto in termini di atti psichici che si organizzano in presupposti deterministici rigorosi (Freud, 1915, 1915-17 a, b) come nella logica delle scienze naturali. Oppure, il punto di vista aggiuntivo, e trasformativo, speculando sul film, è che sia il clinamen di molti inconsci, l’imprevedibile modo con cui essi si incontrano e scontrano, a determinare i destini dei protagonisti (ed i nostri), secondo combinazioni che sfuggono a deterministiche causali ma che potremmo meglio comprendere in termini di interazioni inconsce probabilistiche, che vengono giocate ai dadi momento per momento. Un po’ diversamente, ora lo sanno tutti, da quanto pensasse Einstein.

Bibliografia

Freud S. (1915). Inconscio. OSF, VIII.

Freud S. (1915-17a). Introduzione alla psicoanalisi. 3. Gli atti mancati (continuazione). OSF, VIII.

Freud S. (1915-17b). Introduzione alla psicoanalisi. 6. Premesse e tecnica dell’interpretazione. OSF, VIII.

Radin P., Jung C. G. e Kerényj K. (1965), Il briccone divino, Milano, Bompiani, 2006.

[1] Negli studi etnologici, a partire dal libro di Radin P., Jung C.G. e Kerényj K. (1965), la figura del trickster, rappresenta presso varie culture, la figura mitologica ed etnologia del soggetto che si pone al limite, tra lecito e illecito, tra verità ed inganno, una figura di confine alle soglie della regola, appena ai limiti della polis e del logos ordinante, un anti-sapiente. Nella declinazione popolare incarna la figura dell’imbroglione, del burlone, di colui che prende in giro, che inganna, non per vantaggio personale, ma per l’inclinazione, di per sé, al gioco del mescolamento delle verità.