Parole chiave: lutto, amore, cinema e psicoanalisi, 82ª Mostra del Cinema di Venezia

Autore: Mirella Montemurro

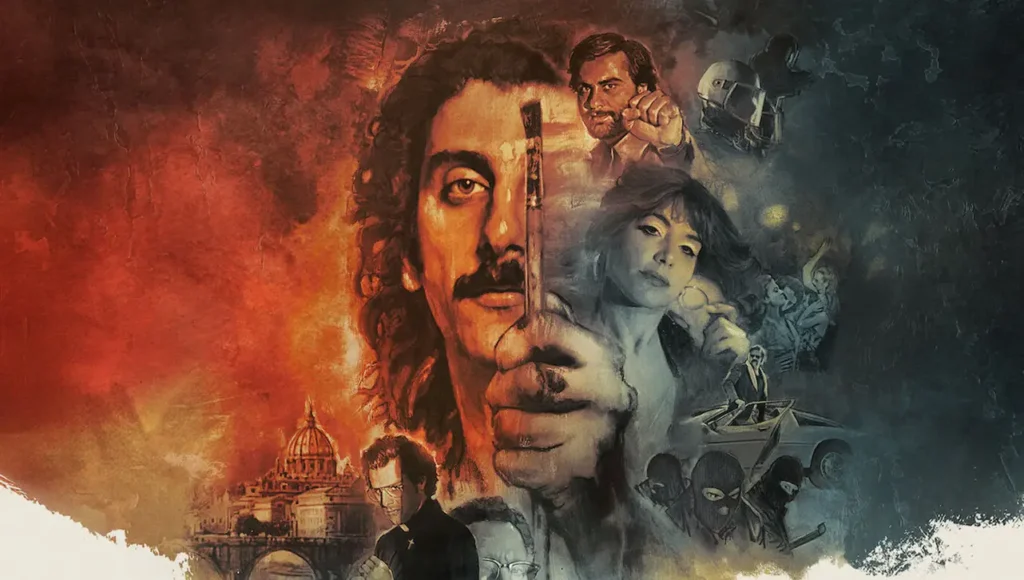

Titolo: “La Grazia”

Dati sul film: regia di Paolo Sorrentino, Italia, 2025,131’

Genere: drammatico

https://www.comingsoon.it/film/la-grazia/67448/video/?vid=47828

Uscirà a gennaio 2026

“La Grazia”, presentato in apertura alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia, segna il ritorno di Paolo Sorrentino a un cinema capace di coniugare il rigore dell’indagine etica con la leggerezza visionaria che da sempre contraddistingue il suo linguaggio. Al centro della narrazione vi è Mariano De Santis, Presidente della Repubblica nel suo semestre bianco, figura imponente e fragile al tempo stesso, uomo di legge soprannominato “cemento armato” che nasconde dietro la maschera del rigore un cuore devastato dal lutto per la moglie Aurora. L’opera si costruisce attorno al conflitto tra la freddezza del diritto e la vicinanza bruciante della verità, tra la rigidità delle istituzioni e la necessità di compassione: De Santis deve decidere se firmare una legge sull’eutanasia elaborata dalla figlia Dorotea e se concedere la grazia a due detenuti, colpevoli di omicidio ma mossi da gesti d’amore estremo. Sorrentino non racconta soltanto la politica, ma la trasfigura, contaminandola con momenti di surrealtà – il papa con i dreadlocks, le improvvise incursioni rap, il cane robotico – che trasformano il potere in allegoria e mostrano quanto il confine tra il pubblico e l’intimo sia sottile. La regia rinuncia all’eccesso barocco per abbracciare un’essenzialità intrisa di malinconia, illuminata però da squarci ironici e paradossali. L’agonia del cavallo, la lacrima sospesa nello spazio, gli occhiali della moglie indossati come reliquia diventano epifanie che incrinano la corazza del protagonista e lo costringono ad accettare il dubbio come forma più alta di verità. La grazia del titolo non coincide soltanto con l’atto presidenziale, ma con la possibilità di ritrovare la leggerezza perduta, di riconoscere nella fragilità e nell’amore la radice di ogni decisione autentica. Toni Servillo offre una prova magistrale, restituendo la durezza di un uomo di potere e insieme l’abisso di un vedovo incapace di sciogliersi dal fantasma di Aurora. Come scrive Freud in Lutto e melanconia (1917, p. 98): “nell’elaborazione del lutto, il mondo è divenuto povero e vuoto; nella melanconia, povero e vuoto è il proprio io”: è in questa tensione che Mariano si muove, sospeso tra l’incapacità di lasciar andare la moglie e la necessità di riconquistare se stesso. La critica internazionale ha accolto l’opera come un ritorno al miglior Sorrentino: un film austero e intimo, eppure capace di aprirsi al sorriso e al paradosso, che interroga la nostra epoca sulle grandi questioni del fine vita, del perdono e della responsabilità. In questo equilibrio fra riflessione ed emozione, fra logica giuridica e smarrimento privato, si manifesta la vera grazia: il riconoscimento che i nostri giorni appartengono a noi soltanto nella misura in cui sappiamo abbandonarci alla loro fragile bellezza.

Bibliografia

Freud S. (1917) Lutto e melanconia. Opere, vol 8 Ed. Boringhieri, 1976.