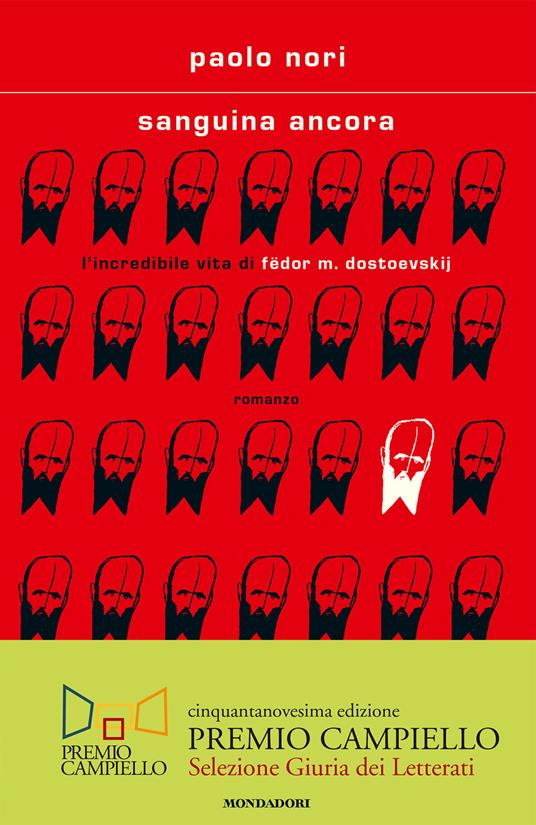

Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fëdor Michajlovič Dostoevskij

di Paolo Nori (Mondadori, 2021)

a cura di Daniela Federici

parole chiave: #Dostoevskij, #russi, #letteratura

Non è naturalmente, un esame esaustivo: si parla di inabbracciabili.

Qui si prova, semplicemente, ad allungare la mano.

Nori, I russi son tutti matti

Rozanov descriveva Dostoevskij come un arciere nel deserto con una faretra piena di frecce che, se ti colpiscono, esce il sangue. Da questa definizione Nori parte a raccontare il suo amore per la letteratura russa, da lettore, traduttore, studioso e grande appassionato. Un romanzo-non-romanzo che intreccia una atipica biografia del grande scrittore e i pensieri, i ricordi, le impressioni di un Autore che, come Fëdor Michajlovič , ha fatto della passione per la letteratura il proprio mestiere. Perché questo possono fare i grandi libri: dirti di te, schiuderti domande che non puoi più smettere di lievitare nell’anima, aprirti ferite che non si rimarginano e perfino cambiarti la vita.

Succede al Nori quindicenne, che si mette a leggere un libro della biblioteca del nonno e incappa nella domanda che si fa Raskol’nikov: “Ma io, sono come un insetto o sono come Napoleone?”. E io? si chiede il nostro adolescente: quanto valgo? Come voglio vivere?

O ancora, l’uomo del sottosuolo che pensa: “Io sono poi da solo, e loro sono tutti.” Ma sono io quello lì! Perché c’è un’atemporalità universale in quelle parole scritte duecento anni fa.

Pazzo benedetto che mette per iscritto le domande che tutti noi ci facciamo e che non osiamo confessare a nessuno, uomo dall’aspetto insignificante, goffo, calvo, un po’ gobbo, vecchio fin da quando è giovane, uomo malato, confuso, contradditorio, disperato, ridicolo così simile a noi.

Perché sanguina ancora?

In un tempo in cui valgono solo le vittorie e i vincenti, un tempo in cui il participio presente perdente non indica una condizione temporanea, è un’offesa, in un tempo in cui, se ti chiedono “Come stai?” (e te lo chiedono, continuamente) devi rispondere “Benissimo!” col punto esclamativo, in un tempo in cui devi nascondere le tue ferite e i tuoi dispiaceri, come se tu non fossi fatto di quelle, e di quelli. Ecco, in questi tempi qua a Nori viene da pensare al valore della poesia, al minuscolo librino fatto di cortecce di betulla su cui un prigioniero del lager aveva graffiato delle poesie dell’Achmatova, perché in certi momenti forse nulla come la poesia serve a dare il senso o la forza per esistere. Per resistere. O gli viene in mente Ripellino, quand’era in sanatorio in Repubblica Ceca, che chiamava se stesso e gli altri ricoverati i “nonostante”: l’avverbio si fa sostantivo, a indicare noi tutti che, contrassegnati da un numero, sbilenchi, gualciti, piegati da raffiche, opponevamo la nostra caparbietà all’insolenza del male.

Allora si, di fronte a uno scrittore russo che scrive di cose che si fa fatica a nominare, persino pensare, e che le dice come le avresti pensate tu se avessi avuto quelle parole giuste in mente, e da allora quelle parole ti si sono incise dentro e non smettono più di significare il loro grido, la loro supplica, il dolore, il desiderio, l’angoscia, la ricerca… Si, allora sanguinare fa bene, un male-bene che è bello, perché ti da il senso di essere vivo e fa valere la pena lo stare al mondo.

Perché chi non conosce i momenti in cui ti prende la ‘ritrosogna’ – la chiama Nori – quel misto di ritrosia e vergogna, la vocina insinuante che ti sibila: “Ma dove vuoi andare?” che farebbe vincere l’esimersi, dalla vita, dal provarci, dal resistere contro i venti forti. Perché partire pensando di essere Napoleone (tra l’altro scelta ben curiosa, ha già in conto il finale in esilio!) non è detto che uno abbia tutti i suoi a casa, come direbbe l’Autore in parmigiano, che stia tanto bene, diciamo. Ma questo ha come unica alternativa che siamo destinati a una vita da insetti?

Se non si può essere tutti Gogol’, Mozart, Michelangelo, è pur vero che ciascuno può essere creativo entro il proprio orizzonte esistenziale, ed è il poterlo exprimere (spremere fuori) che appartiene al fatto di essere vivi e che fa si che la vita valga la pena di essere vissuta, diceva Winnicott. Certo bisogna giocarsela facendo i conti con i nostri limiti per poter dispiegare autenticamente le nostre potenzialità. E se il sistema con cui ci si commisura è: “O eroe o fango” senza via di mezzo, ce n’è di Siberia da scontare fra estremi irrealistici e designificati nell’impossibilità di fare il lutto della nostra onnipotenza.

Indubbiamente Dostoevskij è perfetto a incarnare l’umanissimo e assillante cruccio dei nostri bisogni di gloria e l’accidentato andirivieni di realizzazioni e cadute, luminosità e rovina. Un uomo che non si è fatto spaventare dagli insuccessi, sottolinea Nori: ha mollato il mestiere di ingegnere civile per dedicarsi alla sua passione ed entrare nel mondo della letteratura, iniziando come traduttore e traducendo un testo che, solo alla fine, scopre essere già stato tradotto; poi scrive un primo libro e il maggior critico del tempo lo proclama il più grande scrittore russo, dicendogli che era andato oltre Gogol’, e non si capiva come avesse fatto dal momento che aveva solo 23 anni, ma smette di esserlo dal libro successivo, e probabilmente sarebbe rimasto una promessa mancata se non gli fosse accaduto di essere condannato a morte, condanna commutata all’ultimo, già davanti ai fucilieri, in 4 anni di carcere e un lungo esilio in Siberia. Poi la rinascita, gli amori, la morte della figlia, il demone del gioco, le fedi e i gioielli della moglie incinta venduti e dilapidati, il pentimento, il perdono, l’abiezione, la spiritualità, il sottosuolo, l’efferatezza, la dimensione patologica e la potenza creativa. Non si può non risuonare con qualcosa di proprio in così tanti aspetti dell’umano, fra le sconfinate sfumature dei suoi personaggi. Anche perché una delle ricchezze di questo scrittore, a differenza di altri dove si sente sempre la visione dell’Autore nei suoi protagonisti, è che è uno che ti racconta il suo fino all’elsa del pugnale nella carne e al contempo snida nell’intimo visuali agli estremi, come se le sue capacità identificatorie sapessero rispecchiare le province più lontane della natura umana con le sue ambivalenze. Nori racconta questa immensità senza troppi veli sui difetti e con uno sguardo tenero sulle fragilità, una partecipazione curiosa la sua, ammirata, divertita, mai scandalizzata o rifiutante: Fëdor Michajlovič non gli doveva di essere un grand’uomo irreprensibile per aprirgli la ferita e lasciarlo incantato, o devoto, o anche solo grato, dopo tutti questi anni.

Così imbricate la storia del russo e quella di chi la racconta attraverso la propria, che dalla folgore di quella stanzetta nei suoi 15 anni non aveva più riletto quel libro per paura di non ritrovare la magia, di poter restare deluso dal dissolversi di quell’impronta, l’ombra ormai fioca di quei delitti e quei castighi. Che piacere, invece, risentire ancora intatta l’antica emozione e risuonare perfino di nuove chiose dopo il lungo cammino di vita.

“Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo sulla strada: che cos’altro ti aspetti?” (Kavafis)

Traiettorie che raccontano con una voce inconfondibile la letteratura che ci interpella e che ci scuote, se si fa lo sforzo di metter la testa dentro uno dei grandi libri scritti dopo l’esilio, lo sforzo terribile di guardarmi per come sono dentro i suoi libri…

Lo stile personalissimo e niente affatto accademico o saggistico di Nori, intriso di ironia e leggerezza, che ti spiega la pazienza che occorre con quei matti che scrivono libri con un numero sconsiderato di pagine e tutti quei personaggi che hanno sempre nome, cognome, patronimico e soprannomi impronunciabili e parentele convulse che a volte non si capisce più di chi si stia parlando, che ti parla da traduttore del suono e del giro che le parole fanno in russo e come il ‘dire bene’ nelle traduzioni non significhi sempre la migliore delle suggestioni per tirarti dentro la storia facendoti sentire da lettore quelle cose lì come fossero tue. Che già Dostoevskij sa molto bene come allentare fino a eliminarla la distanza con il lettore, se poi Nori ci mette del suo con l’anedottica colta e affettiva insieme, con la sua impetuosità impressionistica che sembra l’invito freudiano ad associare, e a tratti fa parlare e pensare i russi in parmigiano, beh allora diventa un’irresistibile chiamata alla lettura. Che fa un gran bene al pensare.

E la scrittura di Nori è la voce del suo pensare, si può dire che scrive come parla, e parla una lingua che sembra avere dentro ancora il desiderio che possa capirla nonna Carmela, per la quale l’italiano era lingua scritta da banchi di scuola e certe parole uscivano reinventate a partire dal suono, colme di un effetto ironico come certe prime parole dei bimbi che ti sciolgono di tenerezza. Allora questi intellettuali russi che avevano viaggiato e scrivevano in francese, almeno fino a Puškin che ha iniziato a scrivere con la lingua della sua njianja, una serva della gleba, e ha elevato a livello letterario la lingua del popolo, diventano qualcosa di ancora più vicino.

La magia lenta delle parole, diceva Freud. Quella che a volte rende difficile dirne alcune perché, sostiene Nori, non le si è apprese nell’esperienza della propria lingua d’origine, quel parmigiano che ogni tanto monta su come certi ricordi che ti strattonano all’improvviso, o certi magoni inaspettati, eh nàni?, che tocca farci lo slalom in mezzo. Che se quelle parole gli tocca dirle, deve andare a buttare il secchio in quel pozzo là, e rifare il viaggio a ritroso da Casalecchio a Basilicanova forse sull’onda della nostalgia.

Ecco, è un pò così la scrittura di Nori, come l’onda di Palomar, si destruttura e si frange per poi rimboccarsi spumosa di stupore davanti alle meraviglie del creato, si avvolge su se stessa intorno alle sue correnti sotterranee, per poi incresparsi e tornare a ruggire e invadere tutto in quei momenti epifanici in cui le parole di un libro lo commuovono rendendo visibile il visibile, come direbbe Agamben. Quando le parole spezzano il guscio dell’inconsapevolezza o dell’anestesia, levano l’imballaggio alle cose, te le fanno sentire nude nella loro matericità e importanza, e ciò che si aveva davanti agli occhi senza vederlo – perché troppo abituati a guardarlo o a non considerarlo – si palesa a un tratto vivo ed evidente come fosse la prima volta. La magia dell’inaudito che forse tutti quelli che scrivono – e magari anche quelli che leggono – ambiscono di vedere rivelata. Se ciò che fa sanguinare dell’arte è il saper guardare il mondo con quello sguardo lì, non c’era modo più avvincente e convincente di raccontarlo.

Vedi anche: