Parole chiave: violenza contro le donne, banalità del male

Autore: Ludovica Blandino

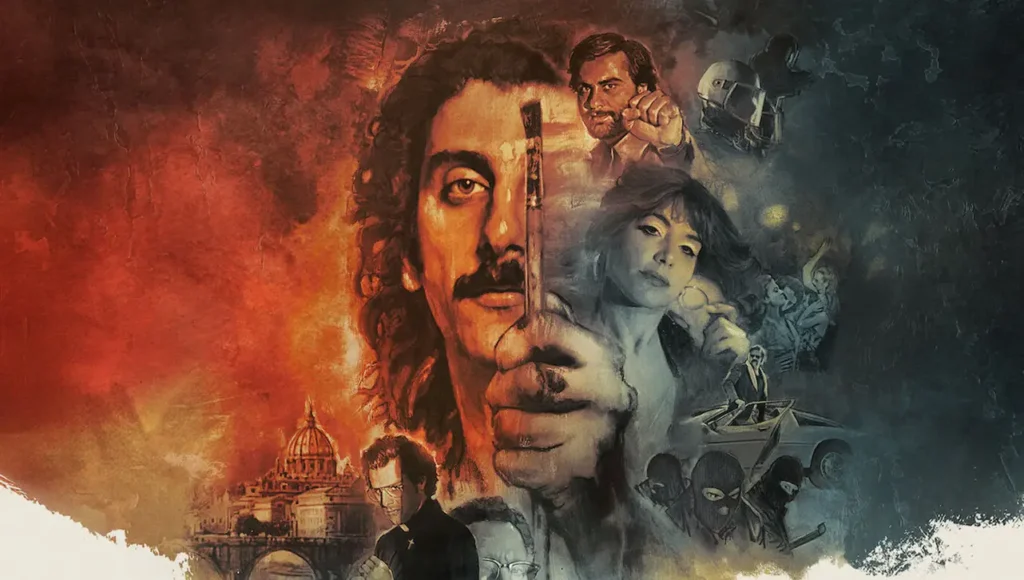

Titolo: “Le assaggiatrici”

Dati: regia di Silvio Soldini, Italia, Belgio, Svizzera, 2025, 123’

Genere: drammatico

Il film diretto da Silvio Soldini “Le assaggiatrici”, tratto dall’omonimo romanzo di Rosella Postorino (2021), prende spunto dalla figura realmente esistita di Margot Wölk, l’ultima delle assaggiatrici di Hitler, che solo all’età di novantasei anni ha deciso di rendere pubblica l’esperienza da lei vissuta. Ripensare alle atrocità della guerra è sicuramente troppo doloroso per chi è sopravvissuto, ma la forza della testimonianza di Wölk ci ha permesso di conoscere l’esistenza di queste donne.

L’ambientazione del film è quella della Germania nazista, autunno 1943: alcune giovani e sane donne tedesche vengono prelevate dalle loro case, condotte davanti a una tavola e costrette a mangiare. Prostrate dalla guerra e dalla fame non sembra loro vero di avere a disposizione tanto cibo, ma alla fine del pasto il boccone più amaro: “Non avete il permesso di alzarvi. […] Se il cibo era contaminato, il veleno entrerà in circolo rapidamente” (Postorino, 2021, p. 7). È sufficiente un’ora per capire se saranno morte o potranno tornare a casa.

In un contesto di scarsità di risorse e povertà, quella che potrebbe sembrare una fortuna e una condizione d’élite, accedere a tavola curata e imbandita, è in realtà una condanna silenziosa. Le assaggiatrici non sono soldatesse, sono solo donne e, in quanto tali, corpi sacrificabili usati come scudi per la sicurezza del Führer. La protagonista del romanzo, Rosa Sauer, vive una elegante prigionia fatta di tovaglie stirate e cibi ricercati, ma ogni pasto è una roulette russa, che espone lei e le sue compagne al rischio di morte per avvelenamento.

Il cibo è il vettore attraverso cui la violenza si materializza; il quotidiano e familiare atto del mangiare diventa il simbolo di un controllo assoluto. Nel romanzo di Postorino, la protagonista ricorda le parole della madre, che da piccola le diceva: “Quando si mangia si combatte contro la morte” ma, come in tutto il film, ciò che è vitale viene perversamente trasformato nel suo opposto. La storia ci mostra una funzione femminile di cura, accudimento e crescita che viene pervertita in una funzione mortifera: oltre alla prospettiva paranoica hitleriana in cui il cibo non nutre ma uccide, anche il tenente delle SS Albert Ziegler racconta che da ragazzo aveva imparato a leggere al cimitero poiché la maestra insegnava a leggere le lapidi dei morti (nel film non si tratta della maestra ma del padre del tenente che era l’insegnante del paese).

Il film offre un ritratto del legame tra violenza fisica, psicologica e sessuale e dinamiche di potere e dominio maschile. Il valore delle donne è determinato solo dall’utilità alla causa nazista, in quanto sono viste come oggetti da controllare e usare (Baron-Cohen, 2012). La violenza maschile, dunque, non si manifesta solo in atti di aggressione diretta, ma anche in modalità psicologiche più sottili attraverso cui annullare la soggettività delle assaggiatrici, come quando un SS dice a una donna con un violento attacco di nausea che vuole vomitare: “Ciò che avete dentro deve rimanere lì” oppure come quando, in seguito allo stare male di alcune, vengono chiuse in una stanza, sole, senza informazioni, in attesa di vedere se il cibo avvelenato le avrebbe realmente uccise.

Sullo sfondo del film vediamo il dipanarsi della relazione tra Rosa e il tenente Ziegler, con il quale la protagonista intraprende una complessa relazione sadomasochistica, messa bene in luce soprattutto nel romanzo.

La difesa dissociativa gioca in tutto questo un ruolo importante: pensiamo a quando ad un certo punto Albert stringe il collo di Rosa assumendo uno sguardo assente (anche in questo caso descritto meglio nel romanzo rispetto al film). Il tenente, infatti, da un lato si avvicina a Rosa come un innamorato in suo potere, salvo poi recuperare la sua parte violenta e distruttiva nel momento in cui si sente narcisisticamente offeso e rifiutato da Rosa, che gli sbatte in faccia la sua piccolezza fatta di assenza di pensiero e obbedienza cieca e burocratica (Arendt, 1963).

Rosa, dal canto suo, si avvicina a lui mossa dal desiderio di essere ancora una donna attraente e seducente e scindendo la parte nazista di Albert; ma quando Ziegler si confida e le racconta le atrocità a cui ha assistito e preso parte nei campi di concentramento, alternando angoscia a freddo distacco, la scissione per Rosa svanisce e l’integrazione le rende particolarmente difficile rimanere in relazione con lui.

Infine, tutto il gruppo di donne utilizza meccanismi dissociativi per sopravvivere emotivamente alla drammaticità della propria condizione, alla quale peraltro è complesso ribellarsi apertamente. Tuttavia, vediamo come la loro silenziosa resistenza, il continuare a vivere, a desiderare, a tentare di stringere legami sia un atto politico e umano molto potente.

Bibliografia

Arendt H. (1963). La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme. Milano, Feltrinelli 2019.

Baron-Cohen S. (2012). La scienza del male. L’empatia e le origini della crudeltà. Raffaello Cortina, Milano.

Postorino R. (2021). Le assaggiatrici, Milano, Feltrinelli.

Vedi anche, dalla sezione Dossier di Spiweb: